TAls das Hochwasser in Harsefeld und Horneburg wütete

Auch zwei Tage nach der Sprengung flossen noch gewaltige Wassermassen über das Wehr in den Kolk. Foto: SG-Archiv Harsefeld

Im Winter 1941 herrscht in Harsefeld Frost. Plötzlich steigen die Temperaturen um 20 Grad. Doch nicht das Tauwetter führt zu Hochwasser.

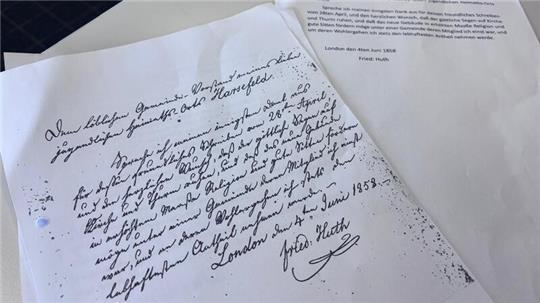

Harsefeld. „Die Auebrücke stand einen halben Meter unter Wasser - fast bis Ohrensen“, sagt Günter Kachmann. Der ehrenamtliche Mitarbeiter des Samtgemeindearchivs in Harsefeld ist tief in die Materie eingetaucht. Für einen Bericht im Jahrbuch „Geschichte und Gegenwart 2024“ des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte hat er Informationen und Fotos über das Hochwasser Anfang 1941 gesichtet. Denn das hatte es in sich.

Der Lauf der Aue ist oberhalb der Mühle kaum noch zu erkennen. Foto: SG-Archiv Harsefeld

Von einer anhaltenden Frostperiode im Winter erzählt Kachmann. Sie hatte Flüsse und Teiche zufrieren lassen. Auch die regelnden Schotten an der Harsefelder Wassermühle seien eingefroren. Dazu habe es reichlich geschneit. Als sich dann bei einem Wetterumschwung die Temperatur von minus 10 auf plus 10 Grad veränderte, habe starker Regen eingesetzt.

Forschungen im Stadtarchiv fördern wenig zutage

Günter Kachmann sagt, er habe selbst im Stadtarchiv Stade recherchiert - erfolglos. „Zu dem Hochwasser habe ich praktisch nichts gefunden“, resümiert er. Da liege die Vermutung nahe, dass etwas unter Verschluss gehalten werden sollte, kombinierte er und wollte der Sache auf den Grund gehen.

Zeitgeschichte

T Großfeuer in Harsefeld: Rekonstruktion einer Tragödie

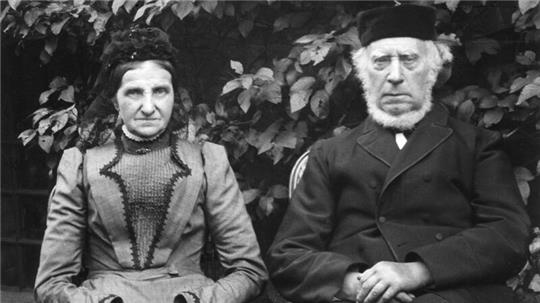

Kachmann sichtet Bilder von dem zu der Zeit überschwemmten Horneburg, Chroniken und Texte des damaligen Mühlenbesitzers in Harsefeld. Und zieht seine Schlüsse. Denn im Februar 1941 beginnt das Wasser an der Aue vor der Wassermühle zu steigen. Auf den Auewiesen entstehen große Wassermassen - der Lauf der Aue ist nur noch zu erahnen. Kurze Zeit später kämpft Horneburg gegen eine Flutwelle. Da muss es einen Zusammenhang geben.

„Das Stauwehr an der Mühle konnte die Wassermassen nicht mehr durchlassen“, schreibt Kachmann im Jahrbuch. Eisschollen hätten sich vor dem Wehr versammelt und es verstopft. Das Wasser in der Mühle sei auf 1,60 Meter gestiegen, die Keller der nahe gelegenen Häuser vollgelaufen.

Bürgermeister und Gendarm beginnen zu handeln

Der damalige Bürgermeister sowie ein Gendarm werden geholt, so ist es überliefert. Sie kommen auf eine Idee, die später Folgen haben wird: Sie sprengen am Wehr und versuchen, dem Wasser einen Abfluss zu verschaffen. Doch das Wasser steigt weiter.

Dr. Friedrich Schmidt schreibt dazu in der Familienchronik Schmidt Mühlenberg, der Gendarm habe daraufhin beschlossen, auf eigene Faust noch einmal zu sprengen - mit einer starken Ladung. Über das Resultat schreibt Schmidt, die Grundmauer des Wasserrades sei beschädigt worden, das Rad zu Bruch gegangen und mit sehr viel Sandmassen in den Kolk getrieben.

Jetzt sei das Wasser zwar geflossen, doch mehr als gewünscht. Nach dieser Sprengung, so vermutet Günter Kachmann, müssen es gewaltige Mengen gewesen sein. „Sie rissen Buschwerk und Bäume mit, spülten riesige Löcher in die Straße, aber die Auebrücke hielt stand“, schreibt er.

Wassermassen strömen Richtung Horneburg

„Das Wasser ist damals nicht bis zur Herrenstraße gekommen“, sagt der Ehrenamtler. Es habe noch viel Wiesenfläche gegeben und der Stadtkern liege etwas höher.

Abbau gefordert

WWF: 200.000 Hindernisse durchschneiden Deutschlands Flüsse

Wetter und Pegelstände

Stürmischer Wind an der Ostseeküste - Hochwasser erwartet

Stattdessen machen sich die Wassermassen als Flutwelle auf Richtung Horneburg. Auch dort wirkt das extreme Tauwetter, große Eisschollen verstopfen die Brücke über dem Kanal am Vordamm. Feuerwehrmänner und Soldaten versuchen mit Äxten, die Eisschollen zu zerkleinern. „Diese Aktion war gefährlich“, berichtet Kachmann. Denn eine Eisscholle biete keine enorme Standfestigkeit.

Hilfskräfte und Wehrmacht versuchten, an der Brücke am Vordamm in Horneburg die Eisschollen zu zerkleinern. Foto: SG-Archiv Harsefeld

Der Horneburger Chronist und Feuerwehrmann Helmut Schering zitiert in seinem Buch „Horneburg 1939 bis 1949 Krieg und Nachkriegszeit in unserem Heimatort, Erlebnisse und Zeitzeugenberichte“ aus dem Einsatzbericht der Feuerwehr: „Etwa gegen 17.30 Uhr traf eine zunächst unerklärliche Flutwelle von der oberen Aue in Horneburg ein. Das Wasser stieg innerhalb einer Stunde um circa einen Meter.“

Auch Horneburg wird von Wassermassen heimgesucht, hier erste Erkundungen in Faltbooten in der Langen Straße. Foto: SG-Archiv Harsefeld

Günter Kachmann vermutet, dass das „sicher richtige, aber eigenmächtige Verhalten des Bürgermeisters und des Polizisten bei der Sprengung des Harsefelder Wehrs nicht komplett in das Bild der damaligen Machthaber passte“. Darum seien wohl Informationen darüber zurückgehalten worden.

Den kompletten Bericht und weitere Geschichten zur Samtgemeinde Harsefeld sind im Jahrbuch „Geschichte und Gegenwart 2024“ erschienen, erhältlich für 14,95 Euro in lokalen Buchhandlungen oder im Webshop des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte unter www.kloster-und-heimatgeschichte-harsefeld.de.