TAus Zeven zur Weltmarke: Das ist Konstantin Guerickes LinkedIn-Erfolgsgeschichte

Konstantin Guericke lebt heutzutage in den USA. Dort hat er bereits in den 80er Jahren KI studiert und sich schon immer fürs Internet und neue Technologien interessiert. Zweimal im Jahr besucht er seine Heimat Zeven. Foto: Guericke

LinkedIn-Mitgründer Konstantin Guericke erzählt, wie aus einer einfachen Idee und 1 Mio. Dollar ein globales Karrierenetzwerk wurde – und warum Zeven trotzdem Heimat bleibt.

Zeven. LinkedIn ist heute eines der wichtigsten Karrierenetzwerke der Welt. Der gebürtige Zevener Konstantin Guericke blickt im Interview auf die Anfänge zurück – von Zeven (Landkreis Rotenburg) über Stanford bis ins Silicon Valley. Jetzt erzählt er, wie alles mit rund 1 Mio. US-Dollar Startkapital, einem starken Team und einer simplen Idee begann.

Herr Guericke, Sie haben mit Freunden eine Plattform gegründet, die aus dem Leben von Berufstätigen nicht mehr wegzudenken ist: LinkedIn. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Wir haben das zu fünft gegründet, das ist Teamsport. Wir hatten alle 10 bis 12 Jahre Berufserfahrung und haben festgestellt, dass die Kontakte, mit denen man zusammenarbeitet, sowohl für die Arbeit als auch für die Karriere sehr wichtig sind. Und wenn man jemanden sucht, einen Interviewpartner zum Beispiel, diese sehr hilfreich sind. Aber jeder kann nur 100 bis 150 Kontakte aktiv pflegen, weil man sich gelegentlich mit denen treffen muss, um zu wissen, wofür sie sich interessieren. Wenn Leute sagen, ich kenne tausend Leute, bedeutet das im Prinzip, dass sie von diesen eigentlich wenige wirklich kennen.

Die Gruppe machte LinkedIn erfolgreich: Ian McCarthy, Konstantin Guericke, Reid Hoffman, Allen Blue, Eric Ly und Adam Nash (von links). Es fehlt: Jean-Luc Vaillant. Das Gruppenbild wurde bei einer LinkedIn-Reunion aufgenommen. Foto: Guericke

In meiner Karriere habe ich mich regelmäßig mit meinen Kontakten getroffen, um diesen physischen Kontakt beizubehalten. Wenn Leute von einem Arbeitsplatz zum anderen wechseln, sind die alten Kollegen schnell vergessen. Aber meistens ist es so, wenn man jemanden sucht, um ihn einzustellen, es um eine Firmenpartnerschaft geht oder um an eine Finanzierung zu kommen, die eigenen Kontakte nicht die richtigen sind. Aber häufig kennt jemand, den man selbst kennt, wiederum jemanden, den man braucht. Und so ist die Idee von LinkedIn entstanden. Wenn jeder etwa 100 Personen in seinem Kontaktnetzwerk hat, sind die Chancen, in den Kontakten zweiten Grades die richtige Person zu finden, hundertmal höher als in den direkten Kontakten.

Wir haben gesehen, dass die Leute häufig fragen: Kennst du jemanden dort?

Das ist sehr ineffizient. Und wir haben gedacht, wir können etwas entwickeln, um diesen ganzen Prozess effizienter zu machen. Und das war sozusagen der Grundgedanke von LinkedIn, der mir am meisten am Herzen liegt.

Neue Visa-Gebühren

US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben

Da haben Sie Anfang der 2000er aber weit vorausgesehen und erkannt, dass sich Menschen in Zukunft im Internet und auf Social Media tummeln werden.

Aus unserer Sicht hatten wir nicht das Gefühl, weit vorauszusehen. Wir haben uns immer gewundert, warum es das noch nicht gibt. Wir waren alle in der Computerbranche tätig, und da guckt man halt auf Produktivität: Was kann man effizienter machen?

Es gab auch vor LinkedIn schon Netzwerke, die waren nicht speziell für Business, aber so eine Mischung zwischen Sozialem und Business. Die Kontakte überschneiden sich manchmal, man hat soziale Kontakte, die auch beruflich sind, und manche Business-Kontakte werden mit der Zeit sozial. Und das war eine der Kernfragen, ob es verschiedene Netzwerke für das Soziale und das Business braucht. Wir waren der Meinung, dass die meisten Leute das lieber getrennt halten. Nicht jeden Freund würde man sozusagen geschäftlich empfehlen können (lacht). Er ist vielleicht eine nette Person auf der Party, aber nicht jemand, den man unbedingt bei Geschäftsleuten empfehlen sollte. Und umgekehrt: Nicht alle Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sind unbedingt auch soziale Kontakte. Und auch, wie man sich im Profil darstellt, ist sehr unterschiedlich. Die meisten Leute halten diese Welten lieber getrennt. Und das war eine Hypothese, was die Leute tun. Und bei der Gründung von LinkedIn haben wir halt voll drauf gewettet, dass das so ist.

Und mit dem Business-Netzwerk lagen Sie dann genau richtig.

Ich hatte immer danach gesucht und niemand machte es. Und da haben wir gesagt: Okay, vielleicht sollten wir es selbst gründen. Die schwierigste Sache war zum einen, ob die Leute wirklich Soziales vom Geschäftlichen getrennt halten. Der zweite Punkt hatte damit zu tun, ob man bereit ist, sein professionelles Profil auch öffentlich darzustellen. Das war im Prinzip vorher der Lebenslauf, der wurde nur bei einer Bewerbung mit Briefpapier abgeschickt und war nicht einsehbar für andere Leute. Das war ein großes Risiko, ob die Leute sich öffentlich zeigen wollen. Werden Sachen effizienter, funktionieren sie plötzlich aus den Bereichen Psychologie und Soziologie nicht mehr.

Wie haben Sie das miteinander verbunden?

Wir haben uns ein spezielles Design ausgedacht, um das Ganze zusammenzubringen. Da war auch mein Studium nützlich: Ich habe zum einen Ingenieurwissenschaften studiert, aber auch viel Soziologie und Psychologie. Und diese Mischung war hilfreich für diese Art von Software. Wenn man reine Tabellenkalkulation macht, dann braucht man keine Psychologie. Aber gerade bei LinkedIn ist der Mensch im Zentrum und das ganze Produkt wäre ohne die Menschen gar nichts wert.

Sie haben LinkedIn in Amerika gegründet, leben heutzutage dort, sind aber im ländlichen Zeven aufgewachsen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in die USA zu gehen?

Ich war bis zum Abitur am Gymnasium in Zeven und habe im 10. oder 11. Jahrgang ein Austauschjahr in Pennsylvania gemacht. Da habe ich zum ersten Mal die USA kennengelernt und mich auch für die Universitäten interessiert. Und ich war dann erst mal geschockt, wie teuer die sind (lacht). Aber zum Glück fand ich heraus, dass man Stipendien bekommen kann. Es sollen wirklich die richtigen Personen ausgesucht werden und nicht nur die, die es bezahlen können. Und dann habe ich mich für Stanford beworben. Ein Studium in Deutschland hatte mich nicht so sehr interessiert. Das Studentenleben schien mir in den USA besser. Es gibt einen Campus, man wohnt zusammen und die Professoren sind auch dort.

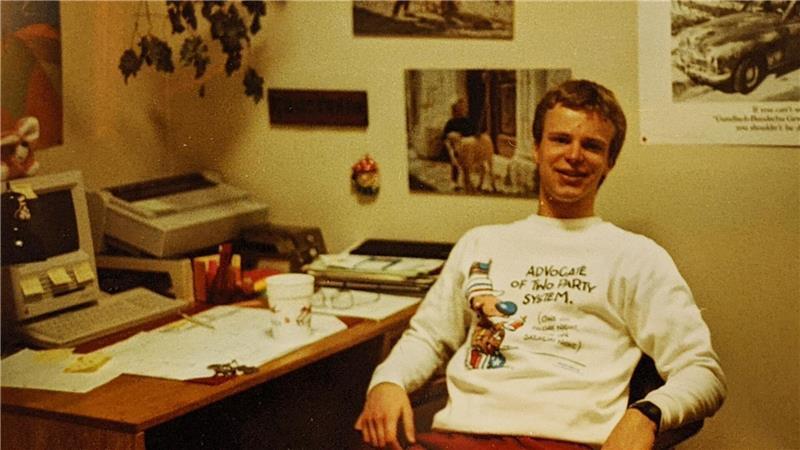

Konstantin Guericke in jungen Jahren: Schon immer hat er sich für Technologie und insbesondere für Software interessiert. Hier sitzt er in seinem Zimmer im Wohnheim in Stanford. 1986 ging er von Zeven in die USA. Foto: Guericke

Ja, und so kam es dann, dass ich in Zeven ein Telegramm erhielt: Ich wurde angenommen in Stanford und war sehr begeistert. Meine Mutter sagte: „Du wirst nie wieder zurückkommen nach Deutschland.“ Ich hatte aber eigentlich nicht das Gefühl, ich wollte nur zum Studium rüber. Aber da ich mich für Technologie interessierte und Silicon Valley das Mekka der Technologie ist, war es dann später doch irgendwie schwierig für mich, nach Zeven zurückzukommen.

Und wahrscheinlich war es so, dass Sie sich in Kalifornien wohlgefühlt haben. Das spielt ja auch eine Rolle, wenn man von zu Hause weggeht.

Ja, das hat eine Rolle gespielt, aber ich habe mich auch immer in Zeven wohlgefühlt. Ich habe meine Freunde vermisst, das war zuerst eine Umstellung. Zeven ist ja relativ stabil, man ist mit Leuten aus der Grundschule auch im Gymnasium zusammen. Ich mochte das Gefühl, jemanden beim Einkaufen zu treffen.

Aber der Sprung nach Stanford gleicht einem Sechser im Lotto, ein wahrer Glücksgriff. Und dann lernen Sie dort auch noch die späteren Mitgründer von LinkedIn kennen.

Ja, indirekt haben wir uns dort kennengelernt. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie LinkedIn funktioniert. Ich kannte die Mitgründer auf der Uni nicht. Die waren zwar auch in Stanford, aber es ist eine große Universität, genau wie man in Hamburg an der Uni nicht alle unbedingt kennt, die zur gleichen Zeit da sind. Aber ich kannte eine Studentin, die mein Zimmer im Wohnheim übernommen hat, und wir haben eine Freundschaft entwickelt. Und dadurch, dass ich mich immer für Start-ups interessierte, habe ich häufig mit ihr über Ideen geredet, und gefragt, was sie darüber denkt. Eines Tages habe ich sie wohl zu viel strapaziert, da sagte sie: „Ich kenne noch jemanden, der mir ähnliche Fragen stellt, der hat auch immer neue Ideen, vielleicht solltet ihr mal miteinander reden.“ Sie hat uns einander vorgestellt - und das war mein Mitgründer Reid Hoffman. Er hat später die Anfangsfinanzierung für LinkedIn übernommen. Das war sehr hilfreich, das erste Geld ist immer das schwierigste, und er konnte das bezahlen.

Online-Plattformen

Weimer: Zerschlagung von Google wäre das Beste

Künstliche Intelligenz

Italien stellt gefälschte KI-Videos unter Strafe

Wie hoch war die Summe, mögen Sie es uns verraten?

Die Anfangsfinanzierung war etwa 1.000.000 Dollar. Reid war bei Paypal tätig und Paypal ging an die Börse und wurde dann von Ebay übernommen. Und dadurch hatte er ein bisschen Geld, was er finanzieren konnte.

LinkedIn wird weltweit genutzt. Wie fühlt es sich an, daran beteiligt gewesen zu sein?

Gut. Ich bin stolz darauf, weil ich das Gefühl habe, dass bei LinkedIn das Positive stark überwiegt. Und das ist gut zu sehen. Keine Technologie ist nur positiv oder negativ, es kommt darauf an, wie wir die Sachen einsetzen. Ich bin stolz darauf, wie wir unsere eigenen Kontakte anfangs eingeladen haben. So ist das Netzwerk gewachsen. Dabei haben wir Gründer nie großes Marketing gemacht, es ging sozusagen über die Leute, die uns zuliebe die Einladung angenommen haben - auch wenn sie es zunächst nicht weiter genutzt haben.

Und trotzdem wurde es dann immer bekannter. Wie das?

Ich habe mich dann mit den Leuten getroffen, um herauszufinden, warum sie LinkedIn nicht nutzen, obwohl es hilfreich sein kann. Sie hatten keine Zeit oder Sachen, die wichtiger waren. Ich habe ihnen dann gezeigt, wie sie ihre Ziele durch LinkedIn erreichen können. Sie haben es ausprobiert und es hat funktioniert. Das hat mich gefreut. Es haben auch etliche Leute, die ich kenne, einen Job darüber bekommen. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man zu Starbucks geht und Leute auf ihrer LinkedIn-App sieht.

Haben Sie diesen Erfolg damals für möglich gehalten?

Das ist eine schwierige Frage. In gewisser Weise habe ich es eigentlich erwartet. Ich glaube, wenn man etwas gründet, erwartet man auch, dass es funktioniert. Sonst hat man nie die Energie, das Risiko einzugehen. Insofern ja, ich war voll davon überzeugt, dass das hilfreich sein wird und die Leute so etwas wollen. Ich hatte mehr die Sorge, dass andere Start-ups das entwickeln und es für uns zu spät ist.

Steil nach oben ging es zu Beginn aber nicht. Wo lag der Stolperstein?

Das größte Problem, das wir so nicht erwartet hatten, war das Wachstum. Es ging nicht so schnell, wie wir gedacht hatten. Wir haben gesehen, dass das soziale Netzwerk Friendster innerhalb von ein, zwei Jahren schon viele Millionen Mitglieder hatte. Und wir dachten, LinkedIn ist tatsächlich nützlich, das wird wahrscheinlich mindestens genauso schnell wachsen. Tat es aber nicht. Und das Problem war: Wir hatten diese erste Million, und die hat dann nur für 9 Monate gereicht. Das war die interne Finanzierung. Dann haben wir 4.000.000 Dollar aufgenommen von einem Venture Capitalist. 18 Monate später waren diese vier Millionen auch weg und wir hatten noch immer keinen Umsatz. Das Problem ohne Wachstum und Umsatz: Wer gibt einem die nächste Finanzierungsrunde? Wir haben jemanden gefunden. Die Investoren haben gesehen, dass LinkedIn in dem Business-Bereich alle anderen Plattformen abgehängt hat. Es wuchs zwar langsamer, aber trotzdem schneller als andere Business-Netzwerke. Die Investoren haben sich gesagt: Wenn jemand Erfolg hat, dann wird es LinkedIn sein. Und wenn sich die ganze Sache um ein, zwei Jahre verspätet, ist das trotzdem weiter eine gute Investition. Dann haben sie uns 10.000.000 Dollar gegeben und gutes Geld verdient. Wir waren dann innerhalb von vier Monaten profitabel.

Spannend. Sind die USA als Standort besser geeignet für Gründungsideen als Deutschland?

Nicht unbedingt. Die Unternehmer sind in Deutschland genauso gut wie die in den USA. In Deutschland gibt es manchmal Probleme, Anfangsfinanzierungen zu bekommen. Und es ist wichtig für ein Start-up, von wem man das Geld bekommt. Man bekommt es vielleicht von Ärzten und Rechtsanwälten, die verstehen aber dieses Geschäft gar nicht und sind häufig schnell nervös oder geben Ratschläge, die einem nicht helfen.

Online-Riese wächst

Amazon fährt Investitionen in Deutschland hoch

Display vor dem Auge

Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor

Video-Plattform

Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos

Ein Fehler, den europäische und speziell deutsche Unternehmer machen, ist, dass es häufig keine Weiterfinanzierung für das Start-up gibt. Dann müssen Gründer bereit sein, sich vom Standort Deutschland zu lösen. Ein Unternehmer sucht sich das Geld, wo er es bekommen kann. Und wenn es nicht in Deutschland fließt, dann geht man halt nach Frankreich, Skandinavien, London, Tokio, USA. Wenn man von einem US-Investor Geld bekommen will, muss man auch Kunden in den USA haben. Die Finanzierung ist da, wo der Markt ist.

Deutsche Unternehmer fangen erst im deutschen Markt an und dann geht es nach Skandinavien und Frankreich und irgendwann in die USA. Das ist ein Problem, denn in den meisten Bereichen sind die Deutschen nicht die, die am schnellsten neue Technologien annehmen.

Woran liegt das?

In Deutschland finden wir immer gern das Haar in der Suppe und sehen ein Problem: Das steht in Paragraf fünf oder sechs, das ist nicht in unser System zu integrieren, dann müssen wir die Nutzer trainieren und so weiter.

In Deutschland ging es sehr langsam los mit dem Internet. Inzwischen bestellen Leute alles Mögliche übers Internet. Am Ende ist das kein Problem, aber sie wollen nicht der Vorreiter sein, sondern erst mal gucken, ob alle anderen das auch machen. Und sehen: Okay, meine Kreditkarte wird nicht geklaut. Man geht das Risiko nicht so gerne ein. Insofern sind in Deutschland nicht die Unternehmer oder die Finanzierer das Problem, sondern die Deutschen selbst als Markt. Aber man braucht ja nicht den deutschen Markt als Erstes zu bedienen. Als Unternehmer gehe ich in meinen ersten Markt, wo die Leute am schnellsten und einfachsten bereit sind, mein Produkt zu übernehmen. Zum Beispiel sind in Japan die Senioren sehr technologieaffin. Es gibt sehr viel Technik, die älteren Menschen helfen kann. Das Problem ist, dass sie häufig wie der Ochs vom Berg stehen. In Japan ist das anders, die Senioren sind sehr pfiffig mit Handys und allen möglichen Sachen. Also, wenn ich Seniorentechnologie entwickeln würde, dann würde ich sie zunächst in Japan und vielleicht auch Korea vermarkten und erst später damit in die USA oder nach Deutschland gehen.

Also würden Sie sagen, dass die Deutschen eher problembehaftet sind und es ihnen an Leichtigkeit fehlt?

Ja, man ist so ein bisschen Besserwisser, die Leute finden gern das Manko. Geht es um neue Technologie, dann guckt man mehr auf die Risiken als die Möglichkeiten auszuschöpfen. In den USA, aber auch in Asien oder in Skandinavien wollen sie vor allem die Möglichkeiten dieser tollen Technologie ausnutzen und sagen sich: Dem Problem werden wir mit der Zeit irgendwie Herr. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist in wenigen Bereichen in Deutschland so, dass sie Neues ausprobieren und Vorreiter sind. Also im Bereich Software ist es eigentlich immer so: Die Deutschen ziehen nach.

Sie beraten auch Start-ups. Wann sagen Sie, die Idee funktioniert?

Beraten hört sich an, als ob ich damit Geld verdiene. Es ist mehr Freiwilligenarbeit, ohne Geld. Ich habe von LinkedIn profitiert und dadurch jetzt eine relativ freie Lebensweise. Ich kann mit den Leuten reden, mit denen ich reden will. Und auch, wo ich es will. Das ist für mich ein Teil der Freiheit, die mir sehr wichtig ist. Deswegen mache ich auch keine Beratung, sondern eher Mentorship.

Konstantin Guericke (58) ist heutzutage ein gern gesehener Gast an Unis und Schulen. Außerdem spricht er viel mit Gründern und gibt Tipps zu Start-ups. Foto: Guericke

Meistens sind es Studenten, die auf mich zukommen - manchmal auch deutsche Unternehmer, die im Silicon Valley sind. Ich wandere mit denen, weil ich das ohnehin mache, und habe dann einen interessanten Austauschpartner. Was mich interessiert, ist mehr die Person, wie sie an die Sachen rangeht. Häufig fragen sie mich: Was denkst du über diese Idee? Ich kann sagen: Aus diesen Gründen kann ich sehen, dass es funktioniert - oder auch nicht. Aber ob es funktioniert, weiß man wirklich nie.

Und letztlich ist die Idee selbst auch im Start-up nicht die wichtigste Sache. Es kommt auf die Umsetzung im Detail an und man muss Dinge schnell voranbringen. Dabei darf man nicht jeden Tag 100 Besprechungen haben, sondern muss einfach umsetzen. Und das andere ist die Bereitschaft, sehr schnell zu lernen. Was funktioniert, wird innerhalb von zwei Wochen umgesetzt. Das ist für Kunden sichtbar.

Es gehört auch viel Mut dazu, Dinge sein zu lassen oder neu anzugehen, bis man die richtige Tür gefunden hat.

Man muss sehr von seiner Idee überzeugt sein. Und dann muss man aber auch bereit sein, sich von dieser Idee zu lösen oder teilweise zu lösen, das haben wir bei LinkedIn auch gemacht. Wir haben immer etwas verändert, als es zu Anfang nicht den Erfolg hatte. Der Gedanke war: Die Leute kommen relativ selten zu LinkedIn. Wie können wir sie dazu bekommen, dass sie häufiger kommen? Vielleicht müssen wir ihnen etwas anderes anbieten. Dann kam die Überlegung nach diesem Nachrichten- Feed auf. Den hatte Facebook sehr erfolgreich. Das war zwar nicht unser Kerngedanke, aber wir haben gesagt: Okay, wenn es das ist, was die Leute wollen, dann bieten wir es auch an. Und so muss man sich halt umstellen und bereit sein, es anders zu machen.

Ist die Familie im Hintergrund wichtig? Einer, der sagt: Bleib dran, das lohnt sich!

(lacht) Nee, das kommt bei vielen Unternehmern von sich selbst. Auf Unterstützung kann man sich nicht verlassen, weil die meisten Leute das Produkt zu Anfang nicht verstehen und sie würden eher sagen: Warum hörst du jetzt nicht damit auf? Es funktioniert doch ohnehin nicht.

Und es ist tatsächlich so, dass viele Start-ups nach fünf Jahren geschlossen werden, und man hat eine Menge Geld und Zeit investiert. So ist auch häufig der Rat von Freunden und Familie, lieber sofort aufzuhören. Insofern muss man den Glauben von intern haben. Man sollte sich darauf einstellen, dass man fünf Jahre seines Lebens und auch Geld verliert. Hinterher sollte man aber sagen können: Ich bin froh, dass ich es versucht habe. Als Gründer muss man das Gefühl haben, das Problem lösen zu wollen. Auch, wenn es nicht funktioniert, ist es okay.

Meistens ergeben sich aus gescheiterten Start-ups Sachen, die wertvoll sind. Dinge, die man lernt, die man beim nächsten Mal einbringen kann. Aber auch mit Personen, mit denen man zusammenarbeitet, knüpft man viel festere Beziehungen in einem Start-up von 15 Leuten, das den Bach runtergeht, als bei einer großen Firma mit Kollegen, die man nur in der Kantine sieht. Die Motivation darf nicht sein: Ich möchte viel Geld verdienen oder ich will der große Macker sein.

Mit welchen Projekten sind Sie derzeit beschäftigt?

Hausbau. Das wird aber sicherlich nicht ewig dauern. Danach möchte ich irgendwas für Teenager machen. Etwas gründen, was für Teenager hilfreich ist. Ich interessiere mich besonders für Teenager, weil ich das Gefühl habe, man hat relativ wenig Einfluss auf Leute über 25. Das Alter von 15 bis 24 ist ideal, weil die Leute sich von ihren Eltern lösen wollen und herausfinden, wer sie selbst sind, und was einem wichtig ist. Das ist eine faszinierende Gruppe, wo man auch sehen kann, dass man tatsächlich etwas bewirkt.

Wenn man vom Land kommt, so wie Sie, und eine Karriere verwirklichen möchte, was sollte man tun?

Also, was ich immer gemacht habe: Ich habe viele Fragen gestellt und versucht, mit vielen Leuten zu reden. Auch bevor ich Austauschschüler wurde. Immer, wenn ich eine Entscheidung im Leben zu treffen habe, treffe ich mich mit Leuten, die das schon mal gemacht haben. So war es auch in Stanford. Als ich Student war, habe ich versucht, mich mit Unternehmern zu unterhalten, die eine Gästevorlesung gemacht haben. Ich habe mich reingemogelt, um dann mit dieser Person zu reden oder mich zum Kaffee zu verabreden.

Den Gedanken, noch mal ganz nach Deutschland zurückzukommen, haben Sie wahrscheinlich verworfen.

Ja, ich habe einfach zu viele Freunde hier. Und es ist ein schönes Plätzchen, wo ich das Haus baue. Das ist so ein kleiner Ort wie Zeven, von Wäldern umgeben, aber dazu noch mit Hügeln und schönen Aussichten. Und einer Dreiviertelstunde bis zum Ozean, nach San Francisco. Insofern ist es schwer, das zu überbieten.

Haben Sie noch Kontakt nach Zeven?

Ja, meine Mutter lebt noch in Zeven. Ich war zweimal in diesem Sommer dort und einmal sind auch meine beiden Töchter mitgekommen. Und ich habe gute Freunde und eine Patentochter in Zeven.

Wann kommen Sie wieder in Ihre Heimat?

Meistens komme ich ein- bis zweimal im Jahr nach Zeven. Also das könnte im nächsten Sommer sein.

Eine schnelle Frage zum Schluss: Waren Sie auch ein bisschen traurig, als Sie LinkedIn an Microsoft verkauft haben?

Ja, schon. Wir waren bereits an der Börse, insofern war es finanziell gut, aber man hat das Gefühl, dass viele Technologie-Start-ups, wenn sie gekauft werden, den Bach heruntergehen. Microsoft hat auch Nokia und Skype gekauft, das war damals eine große Sache. Heute benutzt es kaum noch einer. Zum Glück war es mit Microsoft und LinkedIn anders, aber da hatte ich mir natürlich große Sorgen gemacht. LinkedIn macht heutzutage über 7 Prozent des Umsatzes von Microsoft aus. Wir haben damals gesagt: Warum bezahlen die so viel? Aber es war ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was es heute wert ist. Es sind aber durchaus viele Leute von LinkedIn zu Microsoft in Führungspositionen gebracht worden, um dem Ganzen diese Kultur, die LinkedIn hatte, auch dort einzuhauchen.

LinkedIn wird weltweit als Karrierenetzwerk genutzt und ist als App auf vielen Handys auf der ganzen Welt zu sehen. Heute gehört es zu Microsoft. Foto: Beese

Herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen und Ihre beeindruckende Geschichte erzählt haben.

Gerne! Ich gebe häufiger Interviews, aber mit Zeven ist das dann doch etwas Besonderes für mich.