TGefährdete Fische: Stader Angler setzen über 140.000 Forellen aus

Rund 140.000 Babymeerforellen wurden in der Brutstation in Stade ausgebrütet, später umgefüllt und dann ausgesetzt. Foto: Stehr

Angler angeln nicht nur, sie züchten auch - wie in Stade. Dass sie Erfolg damit haben, zeigen die Zahlen. Ein Besuch in der Zuchtstation.

Stade. Kleine, dicke, orangefarbene Kügelchen leuchten im flachen Wasser. Sie liegen friedlich nebeneinander in einer sogenannten Brutschale und ziehen beim Betreten der Fischaufzuchtanlage des Stader Anglervereins als erstes den Blick auf sich. „Das ist unser Meerforellenkaviar“, sagt Jens Brauer, Gewässerwart des Stader Anglervereins. Was aus den Eiern wird, ist eine Schale weiter zu sehen. Hier schwimmen Tausende winzige Babymeerforellen wild durcheinander. Sie werden gleich in die Freiheit entlassen.

140.000 kleine Meerforellen sind in Stade geschlüpft

Wie jedes Jahr von Februar bis April setzen die Ehrenamtlichen vom Stader Anglerverein Meerforellen oder seltener auch Lachse an geeigneten Stellen im Schwingetal aus. In diesem Jahr sind es 140.000 Meerforellen, so viele wie noch nie.

Gewässerwart Jens Brauer überwacht die Entwicklung der kleinen Meerforellen in der Brutstation. Foto: Stehr

Seit 1997 betreibt der Verein bereits eine Brutanlage auf dem Vereinsgelände am Bahndamm in Stade. Rund drei Millionen Meerforellen sind seitdem hier geschlüpft. Im vergangenen Herbst wurde die Station für mehrere Tausend Euro und mit viel Eigenleistung erneuert und erweitert.

Nach vier bis fünf Wochen sind die Babymeerforellen bereit zum Aussetzen. Foto: Stehr

„Wir sichern so den Bestand dieser bedrohten Fischpopulation“, sagt Harald Bethge, 2. Vorsitzender des Vereins. Vor rund 40 Jahren habe es so gut wie keine Meerforellen mehr in der Region gegeben. Über die Jahre haben deshalb die Vereinsmitglieder mit Unterstützung der Fischereigenossenschaft Schwinge und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Stade einige Kiesbereiche in den Zuläufen der Schwinge wieder hergestellt. Meerforellen - und auch Lachse - brauchen genau solche Bereiche in gut mit Sauerstoff versorgten Bächen, um zu laichen.

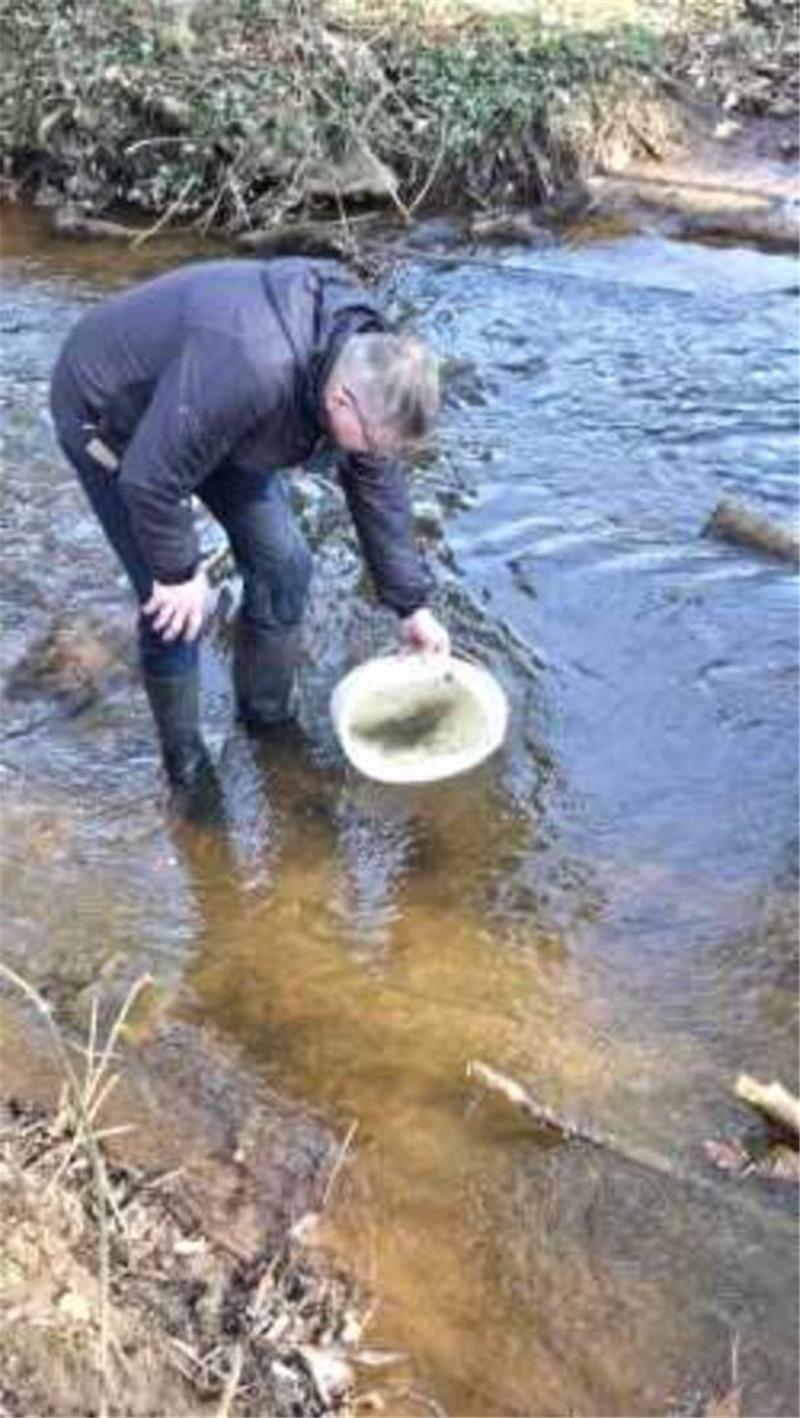

Einmal im Jahr setzt der Anglerverein Stade Meerforellen aus, um die Vielfalt an Schwinge und Bächen zu erhalten. Foto: Stehr

Um Fische züchten zu können, müssen geschulte Vereinsmitglieder im Winter die aus dem Meer zum Laichen aufwandernden Fische zunächst mit speziellen Elektrofischfanggeräten aus dem Wasser holen. Den männlichen und weiblichen Fischen werden Samen und Eier entnommen und dann vermischt, die Fische werden anschließend wieder ausgesetzt. In sogenannten Unterstromkästen werden aus den Eiern schließlich Babyforellen. Nach vier bis fünf Wochen sind sie bereit für die große weite Welt.

Die Forellenbrut wird in der Oberschwinge ausgesetzt. Foto: SAV Stade

„Früher sind uns beim Abfischen teilweise nur zehn Fische ins Netz gegangen, in diesem Jahr waren es mehr als 100“, sagt Bethge. Ein gutes Zeichen dafür, dass es immerhin einige der ausgesetzten Fische wieder zurück in ihr Laichgewässer schaffen und sich die aufwendige Arbeit lohnt. Den Stader Anglern liegt auch viel daran, den Aalbestand zu sichern. Etwa 15.000 Glasaale im Wert von rund 3000 Euro wurden deshalb jetzt im Oberlauf der Schwinge ausgesetzt. Das Land fördert die Maßnahme finanziell.

Aale geben immer noch viele Rätsel auf

Aale geben immer noch viele Rätsel auf, weil bisher niemand herausgefunden hat, wie sie künstlich gezüchtet werden können, berichtet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK). Die LWK koordiniert eine Besatzaktion in der Elbe sowie in vielen Nebengewässern. Insgesamt wurden dort in diesem März mehr als 400.000 Tiere ausgesetzt. Auch das Laichgeschäft der Aale im Atlantik hat noch niemand beobachtet. Die Lebensweise der Larven während ihrer Zeit im Golfstrom zurück nach Europa ist ebenfalls noch nicht entschlüsselt.

Stader Anglerverein

T Das ist Stades Unterwasser-Müll: Rostige Räder und E-Roller aus Schwinge gefischt

Fest steht, dass durchsichtige Larven mit dem Golfstrom nach etwa zwei bis drei Jahren die europäischen Küsten erreichen und sich dort zu Glasaalen entwickeln. In Oberläufen von Flüssen wachsen die Aale auf, um nach ungefähr sechs bis zwölf Jahren als erwachsene Aale wieder über die Nordsee quer durch den Atlantik zum Laichgebiet zu wandern.

Lesen Sie auch: Stader Fischereiaufseher entdecken immer mehr Verstöße - und werden angegriffen

Die Stader Angler hoffen, dass möglichst viele kleine Fische überleben und die Artenvielfalt an Schwinge und Bächen erhalten bleibt. Dann macht es auch Spaß, wenn mal ein dicker Fisch am Haken landet.