TWiedervernässung der Moore: Große Sorge um die Höfe

Das Hohe Moor bei Oldendorf ist seit Jahrzehnten wiedervernässt. Im Landkreis sind die Landwirte in Sorge, welche Auswirkungen die Wiedervernässung weiterer Moorflächen auf ihre Betriebe haben wird. Foto: Klempow

Die Wiedervernässung von Moorflächen soll das Klima schützen. Landwirte aber brauchen die Flächen für ihr Milchvieh - ein Mammutprojekt mit vielen offenen Fragen.

Landkreis. Die Sorgen der Landwirte im Moor sind groß. Um diese aufzugreifen, hatten die CDU-Landtagsabgeordneten Melanie Reinecke und ihr Fraktionskollege Claus Seebeck aus dem Landkreis Cuxhaven eingeladen. Im Fokus: der aktuelle Stand zum Schutz der Moorböden und der Wiedervernässung von Moorflächen.

Das Thema bewegt die Landwirte seit Jahren, aber noch immer ist unklar, was auf bäuerliche Betriebe und Moorsiedlungen zukommt. Das Grünlandzentrum in der Wesermarsch forscht zu den Auswirkungen der Pläne. Geschäftsführer Dr. Arno Krause präsentierte vor rund 100 Landwirten den „Fakten-Check Moor“:

Was ist die Ausgangslage?

Moorböden sind CO2-Senken, sie nehmen Kohlenstoff auf und speichern ihn. Bei der Bewirtschaftung dieser Flächen aber wird CO2 freigesetzt. Das ist schädlich für das Klima. Die Reduzierung dieser Treibhausgas-Emissionen ist von der EU über den Bund bis hin zur Landesebene gesetzlich geregelt.

Klimaschutz

Niedersachsen will Moore vernässen

Weil Niedersachsen ein Drittel der bundesweiten Emissionen aus Mooren erzeugt, übernimmt es auch ein Drittel des Sparziels: 1,65 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das umfasst neben Kohlenstoffdioxid auch Methan und Lachgas als relevante Treibhausgase mit unterschiedlichem Wirkungsgrad: Eine Tonne Methan entspricht dabei 25 Tonnen CO2, eine Tonne Lachgas sogar 265 Tonnen CO2.

Dr. Arno Krause ist Geschäftsführer des Grünlandzentrums in der Wesermarsch, das von Institutionen wie Landkreisen und Landvolkverbänden getragen wird. Er plädiert für neue Lösungen. Foto: Klempow

Was kommt auf niedersächsische Landwirte zu?

Auch Methan-Emissionen aus künstlichen Gewässern müssten eingerechnet werden, so Krause. Er kommt bis 2045 auf einzusparende 4,65 Millionen Tonnen. „Ich hätte gerne was Positiveres gesagt“, sagte Krause Richtung Landwirte. Das Ziel soll in drei Etappen (2030, 2040 und bis zum Jahr 2045) erreicht werden. Das Einsparpotenzial konzentriert sich auf die 14 Landkreise der Küstenregionen - hier ist der größte Teil der 200.000 Hektar bewirtschafteter Moorböden zu finden.

Wiedervernässung

T Stades Zukunft im Moor – Millionen-Förderung aus Brüssel

Was wird auf Moorstandorten produziert?

22 Prozent der bundesweit produzierten Milch kommen aus Niedersachsen. „Rund drei Viertel dieser Milchproduktion liegen auf Moorstandorten.“ Nichts sei auf diesen Böden so rentabel wie die konventionelle Milchproduktion, so Krause.

Wie viel Geld generiert ein Hektar intensiv bewirtschaftetes Grünland?

Das Grünlandzentrum hat die Wertschöpfung für die produzierte Milch, wie auch für Dienstleister, Lohnunternehmer, Landhandel, Molkereien, Viehhandel oder Kommunen und Pachten für die Renten hochgerechnet: Bei 9000 Kilo Milch pro Jahr und Kuh stehe am Ende ein Produktionswert von 5000 Euro pro Hektar, kalkuliert auf 1,35 Milchkühe pro Hektar Moorboden.

Alternative-Energie

„Superhelden“ fürs Klima: Niedersachsen will Moore schützen

Fallen Flächen durch Wiedervernässung raus, „wird das teuer“, so Krause. Bezogen auf die niedersächsischen Moorböden gehe es um einen jährlichen Verlust von einer Milliarde Euro und den dauerhaften Verlust von 30.000 bis 54.000 Arbeitsplätzen.

Welche Auswirkungen gibt es für die Landwirtschaft?

Krause skizzierte zwei Varianten für Niedersachsens Küstenregionen: Bei einer Vollvernässung von Flächen müssten bis zum Jahr 2045 schließlich 150.000 Hektar aus der Produktion genommen werden, um ausreichend Emissionen zu reduzieren. Bei einer aus Sicht der Landwirtschaft moderateren Variante wären es bis zum Jahr 2045 sogar 230.000 Hektar - mehr als überhaupt Moorflächen in Niedersachsen bewirtschaftet werden.

Woher kommt das Wasser?

Dringend wird ein Wassermengen-Management gebraucht, „das muss entkoppelt von den Mooren zuerst kommen“, forderte Krause. Aufgrund des Klimawandels sei es im Sommer zu trocken, im Winter zu nass. Die Kosten für den Umbau der heutigen Entwässerungssysteme in den gesamten Moorgebieten und in den angrenzenden Räumen, für Flurbereinigungsverfahren und Landmanagement könnten bis zu 50.000 Euro pro Hektar betragen, skizziert das Grünlandzentrum.

Wie ist der Stand der Forschung?

Agrarwissenschaftler Krause sieht große Defizite, die Zeit laufe ab, warnte er: „Wir haben nur noch sechs oder sieben Jahre, um die Moore zurückzuentwickeln.“ Andere Länder wie die Niederlande seien weiter. Die Antworten der deutschen Forschung, wie wirtschaftlich gearbeitet werden kann, CO2 einzuspeichern und Biodiversität zu erhalten ist, seien laut Krause „kontrovers“.

Der Anbau alternativer Kulturen wie Rohrkolben und Torfmoose auf vernässten Böden werde unterschiedlich bewertet. Die prognostizierte Wertschöpfung reiche von 250 Euro pro Hektar bis zum Zuschussgeschäft. Große Teile der Moorforschung und der Politik sähen laut Krause keine Zukunft für die Milchviehwirtschaft auf Moorböden.

Torfabbau oder Grünland: Moorböden werden in Niedersachsen zum großen Teil als Grünland landwirtschaftlich genutzt. Das Abtragen von Torfflächen im großen Stil verursacht ebenso Treibhausgas-Emissionen. Foto: Helfferich

Welche Lösungen gibt es?

“Wir stehen alle in der Verpflichtung, eine Lösung zu suchen“, appellierte Krause mit Blick auf den Klimaschutz. Er favorisiert mit kleine Gebiete zu beginnen, die schnell viele Treibhausgasemissionen einsparen. Sozialverträglich, gemeinsam mit Landwirten und Verbänden könnten diese Moorgebiete mit hohem Torfaufkommen aufgekauft werden.

Internationale Forscher sehen außerdem Chancen, bei einer Teilvernässung von Flächen noch rentabel zu arbeiten. Das Grünlandzentrum prüft mit dem Projekt Greenmoor, wie Grünland und Klimaschutz auf Hochmoorböden als Feuchtwirtschaft am besten zu vereinbaren sind - und wie Flächen in der Milchproduktion und der Wertschöpfung gehalten werden können.

Dr. Frank Schmädeke (CDU) ist Vorsitzender des Agrarausschusses im niedersächsischen Landtag. Foto: Klempow

Dr. Frank Schmädeke (CDU) ist Vorsitzender des Agrarausschusses im Landtag in Hannover. Es sei schwierig und ein langer Prozess, die Eigentümer von kleinen Moorflächen an einen Tisch zu bekommen, das ist seine Erfahrung aus dem Landkreis Nienburg. Auch gebe es die Möglichkeit, auf extensiven Standorten mit Freiflächen-Photovoltaik doppelt Klimaschutz zu betreiben.

Der Agrarwissenschaftler plädiert dafür, „da anzufangen, wo es möglich ist“. Auf Flächen der öffentlichen Hand oder Flächen, die ohnehin kaum zu bewirtschaften sind.

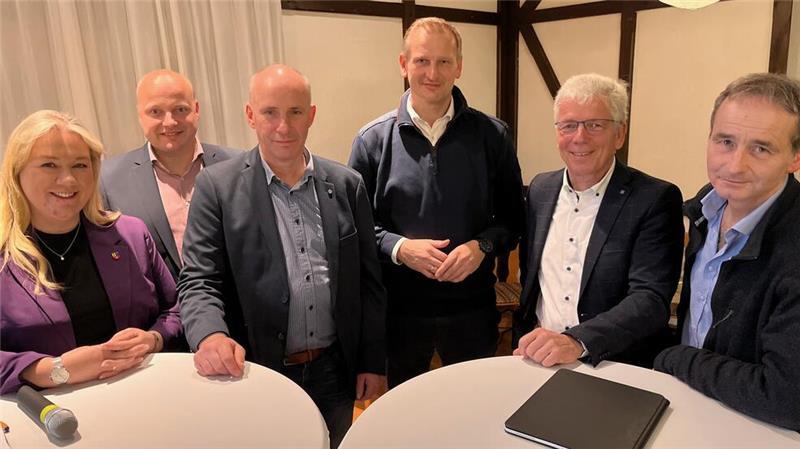

CDU-Politiker, Landwirtschaftsvertreter und Experten sprachen über die geplante Wiedervernässung von Moorflächen (von links): Melanie Renecke, Heino Klintworth, Jan Plath, Claus Seebeck, Dr. Frank Schmädeke und Dr. Arno Krause. Foto: Klempow

Warum können entscheidende Daten ein Problem sein?

Schmädeke verwies auf das behördlich genutzte Kartenmaterial: „Es lohnt sich, ein Auge auf diese Karten und das Emissionspotenzial der Flächen zu werfen.“ Die Torfstruktur sei häufig schon zu einem Großteil zerstört - ein Realitäts-Check der Böden zu empfehlen.

Er empfahl, zu intervenieren und „radikal auszumisten“, wo Karten und heutige Böden nicht übereinstimmen. Ein Punkt, den Melanie Reinecke mit auf ihre Agenda für den Landkreis Stade nahm.

Was sagen die Landwirte?

„Eigentlich müsste ich rauslaufen und schreien“, sagte Jan Plath mit Blick auf die Zahlen. Der Vorsitzende des Stader Landvolks bewirtschaftet einen Milchviehhof in Bützflethermoor.

Kreislandwirt Jan Plath wirtschaftet in Büthflethermoor selbst auf Moorflächen. Den Zeitplan für den Schutz der Moorböden nennt er utopisch.

Sein Hadelner Amtskollege Heino Klintworth aus Lamstedt verwies auf die kleinen Moorflächen mit vielen Eigentümern. Wenn das Land Niedersachsen seine eigenen Flächen nun zuerst wiedervernässen wolle, „wie soll das funktionieren, ohne dass die Nachbarn gleich mit absaufen?“. Er sah die Gefahr von Zwangsflurbereinigungen. Sein Fazit: „Aus der Praxis? Das wird so nichts.“

Den besorgten Landwirten fehlt eine verlässliche Perspektive. Das machten sie in ihren Wortbeiträgen deutlich. Werde Land aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen, müsse das finanziell entschädigt werden. „Und zwar nachhaltig, auch für die nächsten Generationen“, so Schmädeke. Auf die Frage der Finanzierung gebe es aber vom Land Niedersachsen bislang keine Antworten.

Moorregion Elbe-Weser

T Landkreis Stade: Sechs Millionen Euro fließen in Projekte mit Partnern

„Wir sind nicht dafür da, Ausgleichsfläche zu sein“, forderte CDU-Bundestagskandidat Christoph Frauenpreiß Wertschätzung für den ländlichen Raum. Claus Seebeck kündigte an, „aktiv mit den Leuten in der Fläche zu sprechen“. Es gehe um die Existenzgrundlage von Familienbetrieben.

Klimaschutz werde auf die Landwirtschaft abgewälzt, sagte Plath. „Wir erkennen den Klimawandel an und wollen uns verbessern.“ Aber schon innerhalb von fünf Jahren? Das sei unrealistisch. Im Kreis Stade gebe es 16.000 Hektar Grünland auf Moorboden. „Wenn dies alles sofort wiedervernässt wird, dann ist viel Landwirtschaft im Kreis Stade tot.“