TRichter in L.A.: Hier gibt es den besten Blick auf Elbe und Lühe-Anleger

Christopher Edler auf der Galerie, die rund um das Lampenhaus des Unterfeuers Lühe läuft. Foto: Richter

Wer oben im Leuchtturm steht, kann bei gutem Wetter bis zum Hamburger Hafen gucken. Von innen ist das Unterfeuer Lühe aber fast noch interessanter. Christopher Edler öffnet TAGEBLATT-Reporterin Anping Richter an ihrem vierten Tag am L.A. die Tür.

Grünendeich. Hinter der Stahltür, die ins Innere des rot-weiß geringelten Leuchtturms führt, windet sich eine Treppe aus Stahlgitter nach oben. Sie ist durchsichtig und zeigt ein perfektes Spiralmuster, durch das von oben Licht schimmert. Das Unterfeuer Lühe zeigt: Auch reine Zweckbauten können wunderschön sein.

Die Treppe aus Stahlgitter im Unterfeuer Lühe. Foto: Richter

Die Tür hat Christopher Edler von innen abgeschlossen. „Sonst sind wir hier bald nicht mehr alleine“, sagt er. Leuchttürme üben auf viele Menschen eine starke Faszination aus, das weiß er aus Erfahrung. Doch für Touristenführungen haben Edler und sein Team keine Zeit.

20 Mitarbeiter hat der Außenbezirk Stade, der zum Wasser- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee (WSA) gehört, das wiederum Teil der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist. Sie sind für die Unterhaltung von 14 Leuchttürmen zuständig, und das Unterfeuer Lühe gleich beim Lühe-Anleger ist nur einer davon.

Warum Oberfeuer und Unterfeuer unbedingt zusammengehören

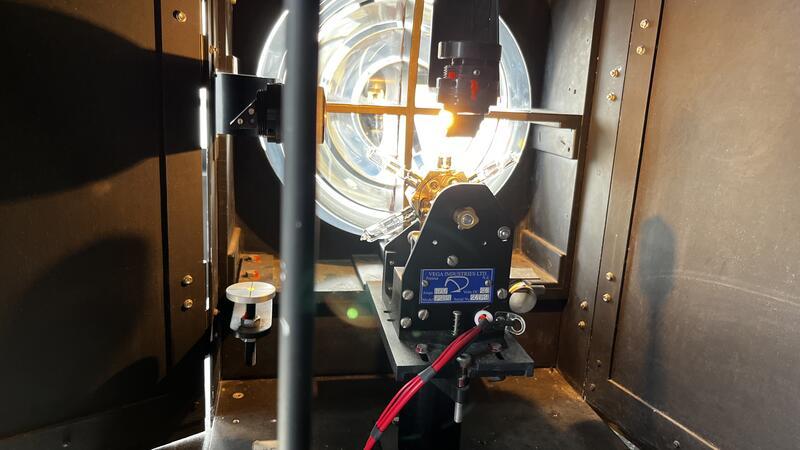

Das Lampenhaus ist von innen schwarz gestrichen. Nichts soll von dem ablenken, wofür es da ist: der Lampe des Unterfeuers Lühe, die hier, in 16 Metern Höhe, Schiffen auf der Elbe den Weg weist. Immer zusammen mit dem 36 Meter hohen und 1,5 Kilometer entfernten Oberfeuer im Leuchtturm von Grünendeich. Gemeinsam bilden die beiden eine Richtfeuerlinie. „Wenn der Schiffsführer von der Elbe aus sieht, dass die Signale von Ober- und Unterfeuer senkrecht übereinander stehen, weiß er, dass er sich auf Kurs befindet“, erklärt Christopher Edler.

Die Lampe hat sechs Glühbirnen. Wenn eine ausbrennt, wird automatisch zur nächsten rotiert. Foto: Richter

Heutzutage gibt es auch Navigation per GPS. Doch Leuchttürme weisen Schiffen schon seit 2000 Jahren den Weg. Auch dann, wenn Strom und Satelliten ausfallen. Selbst ein Kompass ist überflüssig, sofern das Leuchtfeuer brennt. Früher musste ein Leuchtturmwärter dafür sorgen. Heute ist eine sechsfache Glühbirne eingebaut, die rotieren kann: Brennt eine aus, kommt automatisch die nächste zum Einsatz. Bei nur 50 Watt ist die kleine Lampe erstaunlich hell, auch dank der verstärkenden Linse.

Der Leuchtturm leuchtet auch, wenn Strom und Satelliten ausfallen

Dank einer Netzersatzanlage sind die Leuchttürme bei Stromausfall autark. Sie steht etwa 400 Meter entfernt in einem Bunker beim Grünendeicher Hafen, wo auch die Steuerung der Lampen untergebracht ist. Es gibt auf Hamburger Gebiet mehr als 40 Leuchttürme, aber die Richtfeuerlinie Lühe-Grünendeich ist die längste der ganzen Unterelbe, erklärt Edler.

Richter in L.A.

T Von Sturmfluten bis Klimadeich: Der Lühe-Anleger und die Naturgewalten

Richter in L.A.

T Der Lühe-Anleger: Ein Paradies mit kleinen Schönheitsfehlern

Acht Kilometer fahren die aus dem Hamburger Hafen ausfahrenden Schiffe an dieser Linie lang. Die einfahrenden Schiffe orientieren sich an der Richtlinie Mielstack/Somfletherwisch. Ober- und Unterfeuer liegen auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Jork, sind vom Leuchtturm Lühe aus aber gut sichtbar. Die hohen, alten Türme haben übrigens kein Treppenhaus. Unterhalten werden sie entweder mit dem Hubsteiger oder durch Seilkletterer. Übrigens: Richtlinienfeuer sind immer rot-weiß geringelt. Schwarze Ringel haben Leitfeuer wie Hollern-Twielenfleth.

Wie die Bauwerksinspektion funktioniert

Das Team vom WSA Außenbezirk Stade unterhält die 14 Leuchttürme in seinem Einzugsbereich komplett, von der Erneuerung der rot-weißen Streifen bis zum Fensterputzen. Letzteres muss vier bis fünf Mal im Jahr passieren, damit das Signal immer gut zu sehen ist. Natürlich spielt bei der Unterhaltung vor allem die Technik eine wichtige Rolle. Ein Programm hilft bei der Bauwerksinspektion, erklärt Christopher Edler: Einmal im Jahr ist eine Besichtigung, alle drei Jahre eine Überwachung und alle sechs Jahre eine Bauprüfung angesagt.

24-Stunden-Reportage

T Warum dieser Busfahrer Schüler belohnte - und was er am Steuer noch erlebt

24-Stunden-Reportage

T Die grüne Hölle von Buxtehude: Unterwegs mit den Grünpflegern der Stadt

24-Stunden-Reportage

T Schlepper Bützfleth bugsiert dicke Pötte in den Stader Seehafen

Die genaue Dokumention, auch der Schäden, sorgt dafür, dass die WSA-Leute sagen können, wie schnell Bauteile rosten, wie lange sie halten und wann eine Erneuerung anstehen müsste. Das erleichert die Planung und beugt Sanierungsstau vor - sofern genug Personal da ist. „Gerüstbauer, Stahlbetonbauer - in fast allen Gewerken fehlen uns Leute, besonders Ingenieure“, sagt Christopher Edler. Er selbst ist gelernter Wasserbaumeister und schwärmt davon, wie abwechslungsreich die Arbeit beim WSA für ihn und seine Kollegen ist. „Wir bilden auch aus“, sagt er.

Lühe-Sperrwerk ist in der Hand des Landes Niedersachsen

Ungefähr die Hälfte der 20 Mitarbeiter ist im Wasserbau handwerklich unterwegs, dazu kommen Schiffsführer, Verwaltungs- und Sperrwerkspersonal. Für das Lühe-Sperrwerk, das von hier aus gut zu sehen ist, sind sie allerdings nicht zuständig. Das gehört dem Land Niedersachsen, der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) kümmert sich um den Betrieb. Zwischen 100 und 190 Mal im Jahr muss das Sperrwerk wegen Sturmfluten geschlossen werden.

Hollern-Twielenfleth

T Freibad-Check: Hier schwimmt man mit dicken Pötten um die Wette

Zurzeit ist öfters zu sehen, wie die Brücke geöffnet wird, damit Segelboote passieren können. Vom 15. April bis 30. September ist der Brückenwärter zwischen 9 und 20 Uhr jeweils von drei Stunden vor Hochwasser bis drei Stunden nach Hochwasser vor Ort. Ansonsten wird nach telefonischer Anmeldung geöffnet.

Das 20-köpfige WSA-Team kümmert sich um sieben Bundeswasserstraßen

Das WSA-Team hat auch ohne Sperrwerk genug zu tun. Neben den Leuchttürmen kümmert es sich um sieben Bundeswasserstraßen: Lühe, Este, Schwinge, Bützflether Süderelbe, Ruthenstrom, Wischhafener Süderelbe und Freiburger Hafensiel. Das sind insgesamt 40 Kilometer - also 80 Kilometer Uferlinie. Dafür stehen zwei Schiffe, die Stade und die Buxtehude, zur Verfügung. Sie ziehen die Arbeitsschuten, auf denen beispielsweise die Bagger stehen, die Pfahlwände rammen.

„Wir machen technisch-biologischen Wasserbau“, sagt Edler. Gerne mit Weidenruten, die sie am Ufer schneiden und zu sogenannten Faschinen bündeln, Weidenbündel von 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser und zwei bis vier Meter Länge. Wer sich wundert, weshalb die Ufer der Flüsse manchmal plötzlich kahl aussehen, sollte wissen: Mit den Weidenrutenbündeln können zum Beispiel Böschungen fixiert werden. Oder sie werden zur Ufersicherung zwischen eine doppelte Pfahlwand gelegt. Buschkiste nennt sich das.

Zwischen Leuchtturm und Fähranleger liegt nur der Parkplatz. Foto: Richter

Ihre Mittagspause machen auch die WSA-Leute übrigens gerne mal am L.A. So nah an der Fahrrinne der Elbe sitzen zu können wie hier, ist schon etwas Besonderes, sagt Christopher Edler und zeigt von der Leuchtturmgalerie auf die beiden Imbissbuden, in denen er und seine Kollegen meistens essen. Auch Wasserbauer genießen den Blick auf die Schiffe aus der Nähe und das maritime Ambiente immer wieder gerne, sagt er: „Am liebsten bei Currywurst und Pommes.“

Serie: Richter in L.A.

2022 stand TAGEBLATT-Reporterin Anping Richter im Kiosk hinter der Theke und im vergangenen Jahr heuerte sie auf der Elbfähre an. In diesem Sommer erobert sie L.A. - aber nicht in den USA, sondern im Alten Land. L.A. nennen die Altländer den Lühe-Anleger in Grünendeich. Von Gastronomie bis Fähre, von Tourist bis Deichschäfer - was Anping Richter täglich erlebt, lesen Sie im TAGEBLATT und auf TAGEBLATT online.