TAKW ade: Beim Besuch im Kraftwerk werden Erinnerungen wach

TAGEBLATT-Leser in der großen Eisenkuppel des Kernkraftwerkes. Foto: Strüning

Das Stader Kernkraftwerk produziert seit mehr als 20 Jahren keinen Strom mehr - und fasziniert immer noch die Menschen. Was Besucher während einer Führung zur Woche der Industrie erleben.

Stade. PreussenElektra als zuständiges Unternehmen für den Kraftwerksrückbau hat sich nicht lumpen lassen. Eingebettet in die Woche der Stader Industrie feiert PreussenElektra im großen Stil den Abschied vom Standort Stade. Das Klang- und Videokunstprojekt Orbitale wird in der Kuppel mit 48 Meter Durchmesser aufgeführt. Dazu gibt‘s Infos aus erster Hand. Pro Tag in der Woche fanden zehn Führungen statt. Viermal durften TAGEBLATT-Lesergruppen dieses exklusive Schmankerl genießen, Fischbrötchen inklusive.

Außen Beton, innen Stahl: Die Kuppel ist 54 Meter hoch

Die große Betonkuppel des Kernkraftwerks ist Landmarke an der Unterelbe und Symbol der Industrialisierung Stades. Noch steht sie da, doch innen ist sie hohl, ausgekleidet mit einem Eisenpanzer aus 2,5 Zentimeter dicken Stahlplatten. Das Abrissunternehmen Freimuth aus Bülkau (Landkreis Cuxhaven) wird noch dieses Jahr mit dem Abriss anfangen.

Ralf Thalinger (gelbe Jacke) führt die Besuchergruppe über das Kraftwerksgelände an der Elbe. Foto: Strüning

Ganz bewusst haben sich Standortleiter Marco Albers und Kollegen dafür entschieden, ihre Abschiedsfeier mit der 54 Meter hohen Betonkuppel vor Augen zu begehen und nicht ein Jahr später auf der grünen Wiese. Die Menschen aus der Region nutzten die Einladung scharenweise und schwelgten in Erinnerungen.

Energieversorgung

T PreussenElektra: Abschied vom Stader Kernkraftwerk

„Tolle Sache, das noch mal zu sehen“, sagt Lutz Dierenfeld aus Stade. Er hat hier einst gearbeitet. Nach gut vier Jahren beim Öl-Kraftwerk Schilling wechselte er als Mess- und Regeltechniker zu einer Fremdfirma und damit ins KKW. Hier hat er die Messgeräte für PreussenElektra gewartet.

1989 wechselte er abermals den Job, ging zur Deutschen Bahn und wurde als Lokführer Beamter. Das Ende der Stromproduktion ließ ihn ziemlich kalt. „Das konnte ich nachvollziehen“, sagt er heute. Die Beschäftigten sehen das anders.

KKW-Ende kam 2003: „Das war ein harter Schlag“

Silke von Borstel sitzt seit 1999 im Bürotrakt auf dem Kraftwerksgelände, arbeitet in der Dokumentation. Zum Aus des KKW 2003 sagt sie: „Das war ein harter Schlag, wir standen ja gut da.“ Auch bei Ingenieur Ralf Thalinger schimmert der Verlust des Leistungsbetriebs immer wieder durch, wenn er Gruppen übers Gelände führt.

Da werden Erinnerungen wach: Lutz Dierenfeld vor den TAGEBLATT-Artikeln zum Kernkraftwerk Stade. Er hat hier früher gearbeitet. Foto: Strüning

Er mixt Zahlen und Daten mit Gefühlen. Vor über 20 Jahren seien zum letzten Mal Wartungsarbeiten zur Stromgewinnung angesetzt worden. „Leider“, betont Thalinger. Er geht mit der TAGEBLATT-Gruppe über den Hundeführerweg einmal rund ums Kraftwerk, wo einst das leicht bewaffnete Wachpersonal patrouillierte. Er erzählt von den beiden Betonschichten in der Kuppel, eine 80, die andere 60 Zentimeter dick, oder vom Betonfußboden, der Kalotte, der zwei Meter misst. Mindestens.

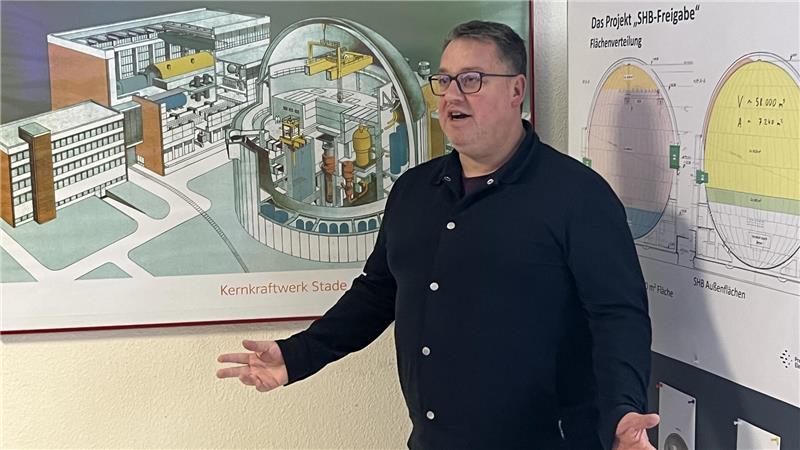

Standortleiter Marco Albers führt die Gäste ins Thema Kraftwerksrückbau ein und wartet mit gigantischen Zahlen auf. Foto: Strüning

Gut 300.000 Tonnen Bauschutt fallen und fielen insgesamt durch den Rückbau an, hauptsächlich Beton, hat Marco Albers dem Besuch mit auf den Weg gegeben. 5400 Tonnen davon werden in Lara gebunkert, dem Lager für leicht- und mittelschwer radioaktive Stoffe. Das sind die, die keine Wärme abgeben, klärt Thalinger auf. Sie sollen irgendwann in den Schacht Konrad wandern.

Müssen 2000 Lkw durch Bassenfleth fahren?

350 Tonnen freigegebener Bauschutt lagern noch auf dem Gelände und warten auf den Abtransport, wenn der TÜV grünes Licht dafür gibt. Geht, aber dauert. Von den 40.000 Tonnen noch zu erwartendem Schutt würde PreussenElektra gern viel auf dem Gelände verbringen, um die Baukuhlen auszugleichen. Aber das Abfallwirtschaftsgesetz schreibt Wiederverwertung vor Lagerung vor. Das hieße: 2000 Lkw müssten durch Bassenfleth fahren. Die Verhandlungen mit den Behörden zu diesem Thema laufen, so Thalinger.

Zentrale Frage: Warum dauert das alles so lange, nämlich über 20 Jahre? Marco Albers antwortet, dass der reine Abriss in sechs Jahren hätte laufen können. Aber wegen der aufwendigen Dokumentation, des Freimessens der Abfallprodukte, der zu erstellenden Gutachten und der Genehmigungen durch die Behörden zieht es sich in die Länge.

Petra und Udo Böhl aus Stade ficht das nicht an. Sie sind von Architektur und Kultur schwer angetan. „Das war spannend und interessant“, sagen sie unisono. Sie kennen aus ihrer Jugend die Diskussionen über die Kernkraft. Nach den Zwischenfällen in Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima sei es aber okay, dass Deutschland aus dieser Technik aussteigt, sagt er.

Bitte Platz nehmen: Kurz vor dem Start der Videoinstallation in der Kraftwerkskuppel. Foto: Strüning

Die beiden haben keinen direkten Bezug zum Kernkraftwerk, erinnern sich aber noch gut an die Zeit, als sie häufig auf der Elbinsel Lühesand waren. Wenn ihnen nach Aal der Sinn stand, sind sie mal eben mit dem Boot zum Auslauf des erwärmten Kühlwassers gefahren und haben sich die Aale gegriffen.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.