TGender-Fall „Notärzt:in“: Wie umgehen mit der weiblichen Form?

Ein Foto mit dem kontroversen Aufdruck „NOTÄRZT:IN“ auf der Heckscheibe postete der Hersteller auf seiner Facebook-Seite. Der Aufdruck stand auch vorne auf der Motorhaube. Foto: Screenshot Facebook

Der Fall der „Notärzt:in“ hat es gezeigt: Gendern ist eine höchst umstrittene Veranstaltung. Wie halten es Verwaltungen, Behörden und das TAGEBLATT damit? Darauf gibt es interessante Antworten.

Stade. Die Folie mit der Aufschrift „Notärzt:in“ auf den Einsatzfahrzeugen des DRK im Landkreis Stade passt gut in die Diskussion, die zuletzt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) vom Zaun gebrochen hat. Weimer hatte nach dem Genderverbot in der eigenen Behörde alle öffentlich geförderten Institutionen wie Museen, Stiftungen oder Rundfunk gedrängt, dieser Linie zu folgen. Die Diskussion folgte auf dem Fuße und ist häufig emotional besetzt. Wie sieht es in der Region aus?

Gendersternchen schaffen Sprachbarrieren

Der Landkreis Stade hat durch sein Drängen auf die Änderung der Aufschrift auf den Notarztwagen die Diskussion um das Gendern in der Region ausgelöst. In Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro gibt es seit 2023 eine Hauslinie. Grundsätzlich heißt es beim Landkreis: „Kolleginnen und Kollegen“ und nicht „Kolleg:innen“. Das ist auch die Linie des Rats für deutsche Rechtschreibung. Auf Gendersternchen und ähnliche Schreibweisen, die Sprachbarrieren schaffen können, wird verzichtet.

Die Verwaltung der Hansestadt Stade habe 2024 „eine Orientierungshilfe mit Praxisbeispielen erarbeitet, um alle Menschen gleichermaßen anzusprechen, möglichst gut zu erreichen und einen guten Lösungsweg für geschlechtsneutrale und sprachliche Gleichbehandlung zu integrieren“.

Unterschieden werde zwischen offiziellen Schreiben und Verlautbarungen. Hier soll weiterhin eine geschlechterneutrale Version wie Mitarbeitende oder die Kombination der männlichen und weiblichen Form wie Bürgerinnen und Bürger verwendet werden. Als Faustregel für einen guten Lesefluss gilt bei der Stadt, möglichst wenige Genderzeichen zu verwenden und stattdessen eine genderneutrale Formulierung zu suchen.

In der Hansestadt Buxtehude versucht die Stadtverwaltung einen Spagat. Offizielle Grundlage ist immer noch ein Erlass der Landesregierung von 1991. In diesem Uralt-Text wird die Doppelnennung empfohlen. Also „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Allerdings ist es den Mitarbeitenden in der Verwaltung weitgehend freigestellt, wie sie Texte formulieren. Deshalb findet der Leser oder die Leserin unterschiedliche Varianten in Texten aus der Stadtverwaltung. Auch Sonderzeichen werden verwandt. „An oberster Stelle steht aber die Lesbarkeit und die Verständlichkeit der Texte“, sagt der Erste Stadtrat und Bürgermeisterkandidat Ralf Dessel.

UnternehmerInnenfrühstück wird es nicht geben

„Wir versuchen, Formulierungen zu benutzen, die sicherstellen, dass alle Geschlechter abgebildet sind“, sagt Ute Kück, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Harsefeld. Ein Beispiel sei Mitarbeitende. 2021 hatte Harsefelds Gleichstellungsbeauftragte angeregt, dass auf eine geschlechtsneutrale Formulierung umgestiegen wird, allerdings ohne den Lesefluss zu stören. Doppelpunkte oder Sternchen gehören deshalb im Harsefelder Rathaus nicht in Texte. „Und das Unternehmerfrühstück wird auch nicht zum UnternehmerInnenfrühstück“, sagt Ute Kück, „das ist ein feststehender Begriff.“

Museen, Stiftungen, Funk

Weimer: Wer öffentliches Geld erhält, soll nicht gendern

Kulturstaatsminister

Weimers erste 100 Tage: Viel angestoßen, viel angeeckt

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gibt den rechtlichen Rahmen vor; es schreibt aber keine konkrete Formulierungspflicht vor, etwa in Bezug auf Genderzeichen, teilt die Agentur für Arbeit Stade mit. Sie gehe über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und fördere „aktiv eine inklusive und verständliche Sprache sowie diversitätsbewusste Strukturen“. Wörtlich heißt es in der Antwort: „Sprachleitfäden, interne Checks und Weiterbildung machen gendersensible Kommunikation in der täglichen Praxis möglich.“

Sprachliche Prinzipien aus der Agentur für Arbeit:

- Nutzung von „(w/m/d)“ in der Berufsbezeichnung – rechtlich und kommunikativ sinnvoll.

- Fokus auf Inhalte statt Floskeln: Statt „Bewerber“ wird oft eine neutrale, aufgabenorientierte Formulierung verwendet wie etwa „Sie beherrschen …“ statt „Bewerber sollten …“.

- Sensible und inklusive Sprache: Genderneutrale Berufsbezeichnungen wie „Fachkraft“, „Sekretariatskraft“, „Teilnehmende“.

- Wertschätzung von Diversität und Inklusion: Die Agentur für Arbeit hat sich zur „Charta der Vielfalt“ bekannt. „Barrierefreiheit und Unterstützung für Menschen mit Behinderung sind explizit Bestandteil unserer Arbeitskultur“, so die Agentur.

- Vermeidung indirekter Diskriminierung: Ausschreibung von Anforderungen, die auf die Tätigkeit bezogen sind, also nicht alters-, geschlechts- oder staatsangehörigkeitsbezogen.

IHK und Handwerk: Keine Sonderzeichen

Die Industrie- und Handelskammer Elbe-Weser mit Sitz in Stade hält sich in ihrem offiziellen Schriftverkehr und ihren Publikationen an die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung, „das heißt, wir verwenden keine Sonderzeichen“, so die Antwort. Eine besondere Bedeutung gewinnt der Verzicht auf Sonderzeichen auf der IHK-Website, weil nur so die – auch gesetzlich vorgeschriebene – Barrierefreiheit gewährleistet ist. In normalen Mails können die Mitarbeitenden frei entscheiden, welche Schreibweise sie nutzen möchten.

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade unterstützt die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache. Aus Gründen der Lesbarkeit und der Barrierefreiheit im Internet finden aber das Gendersternchen oder andere entsprechende Genderzeichen keine Verwendung mehr.

So geht die deutsche Presse mit dem Gendern um

Die deutschsprachigen Nachrichtenagenturen wie die Deutsche Presse Agentur haben sich vor vier Jahren auf ein gemeinsames Vorgehen in Sachen gendersensible Sprache geeinigt. Das TAGEBLATT hält sich an diese Regeln. Kernpunkt: Wir verwenden – außerhalb von direkten Zitaten – keine Gendersonderzeichen, wollen aber stärker jenen Spielraum für Gendersensibilität nutzen, den uns die deutsche Sprache auch ohne Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich jetzt schon lässt.

Das heißt vereinfacht: Das generische Maskulinum gilt weiterhin, soll aber seltener verwendet werden. Stattdessen soll häufiger beispielsweise auf Paarformen („Ärztinnen und Ärzte“) geschlechtsneutrale Formulierungen („Personal“, „Feuerwehrleute“, „Pflegekräfte“), syntaktische Auflösungen („Wer dieses Programm nutzt“ statt „Nutzer dieses Programms“) und adjektivische Auflösungen („ärztlicher Rat“) zurückgegriffen werden.

Rechtschreibregeln zum Gendern

Bildungsministerin Prien gegen Gender-Sternchen an Schulen

Auch substantivierte Partizipien sind grundsätzlich möglich. Das ist in der Regel der Fall bei längerfristigen und aktuell fortdauernden Tätigkeiten: Neben den „Studierenden“ sind „Forschende“ also beispielsweise ebenso zulässig wie „Lehrende“, wobei hier „Lehrkräfte“ sicher die elegantere Lösung wäre.

Nicht zulässig sind Partizip-Formen in dpa-Texten dagegen bei beendeten/abgeschlossenen Ereignissen und einmaligen Handlungen: „Seiteneinsteigende“ in einen Beruf gibt es natürlich nicht, weil der Seiteneinstieg eine einmalige und keine fortdauernde Handlung ist. „Teilnehmende“ sind nur während einer Veranstaltung zulässig, nicht aber nach deren Ende, da sind sie dann quasi „Teilgenommenhabende“.

Genderverbot - Eingriff in die Rundfunkfreiheit?

Der Deutsche Journalisten Verband kritisiert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer für seinen Vorstoß. DJV-Vorsitzender Mika Beuster sieht in Weimers Vorstoß eine „gravierende Kompetenzüberschreitung“ und einen „Eingriff in die Rundfunkfreiheit“.

Die Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Deutschen Welle müssten weiterhin selbst entscheiden dürfen, ob sie in ihren Beiträgen gendern oder nicht: „Das geht einen Kulturstaatsminister schlicht und ergreifend nichts an.“

Der DJV-Vorsitzende warnte in diesem Zusammenhang vor einer Rückkehr in die Vor-Gender-Zeit: „So wie früher nur die männliche Form zu erwähnen, bedeutet in der Konsequenz die Ausgrenzung der halben Bevölkerung“, meint er. An die Redaktionen appellierte der DJV-Vorsitzende, sich von Weimers Vorstoß nicht beeindrucken zu lassen: „Sprachgebote sind rechtlich nicht bindend.“

Ein Foto mit dem kontroversen Aufdruck „NOTÄRZT:IN“ auf der Heckscheibe postete der Hersteller auf seiner Facebook-Seite. Der Aufdruck stand auch vorne auf der Motorhaube. Foto: Screenshot Facebook

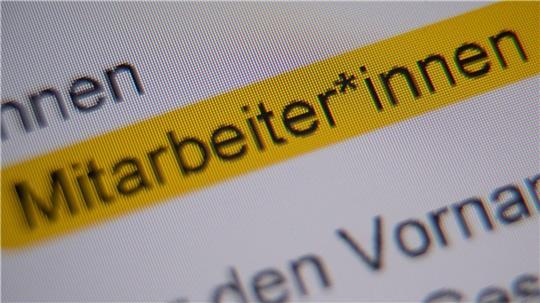

Ein Sternchen mit „Innen“ - darüber wird in Deutschland leidenschaftlich gestritten. Foto: Sven Hoppe/dpa