TGroßfeuer in Harsefeld: Rekonstruktion einer Tragödie

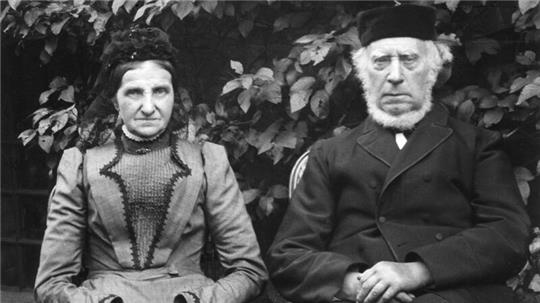

Die alte Poststation, heute Markstraße 16, in Harsefeld. Das Bild wurde 100 Jahre nach dem Brand aufgenommen (um 1900). Foto: Samtgemeindearchiv Harsefeld

Es war im Jahre 1799, als eine Katastrophe über Harsefeld hereinbrach. In akribischer Recherchearbeit haben zwei Heimatforscher die Details des Großbrandes rekonstruiert.

Harsefeld. Im Frühjahr zeigte die Freiwillige Feuerwehr die Schauübung zum verheerenden Großbrand in Harsefeld, jetzt folgt die Geschichte: Was 1799 geschah, beschreibt das Autorenduo Günter Kachmann und Heiner Kaiser in seinem Beitrag „Als Harsefeld brannte - die Vernichtung des Ortskerns am 30. Mai 1799“, erschienen in „Geschichte und Gegenwart 2024“.

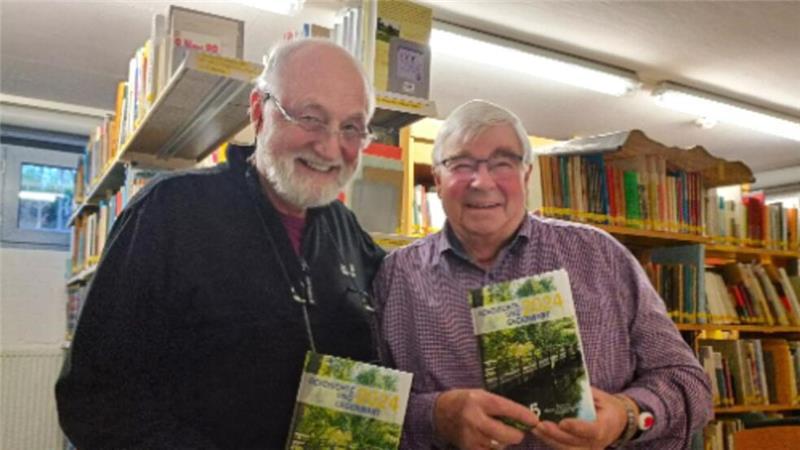

Das Autorenduo Heiner Kaiser (links) und Günter Kachmann mit dem Jahrbuch „Geschichte und Gegenwart 2024“, das gefüllt ist mit vielen Harsefelder Geschichten und Berichten.

Das neueste Werk des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld wurde jüngst im Kino Meyer in Harsefeld vorgestellt.

Der Idylle folgt ein schreckliches Ereignis

1799: Die Sonne scheint an diesem 30. Mai. Bisweilen fegt ein kräftiger Wind durch den Harsefelder Ortskern. Die etwa 120 Gebäude, überwiegend Fachwerkhäuser, stehen dort eng beieinander. Ein idyllischer Frühlingstag - über den bald der Schrecken hereinbricht.

Die Anwohner bestellen ihre Felder, stechen Torf oder gehen einer anderen Arbeit nach. Fast niemand ist im Ort, als gegen Mittag im Gebäude der heutigen Marktstraße 16 ein Feuer ausbricht, so gewaltig, dass es 81 Häuser komplett vernichtet.

Starker Wind hat die Funken weitergetragen

Das Feuer entsteht, so ist es überliefert, im Haus des Vogtes Carl Greten, dort ist Waschtag. In den Kaminen und Herden glimmt auf kleiner Flamme das Torffeuer - die Frauen werfen Holzspäne hinein. Funken werden durch den schlecht gereinigten Schornstein nach oben getrieben.

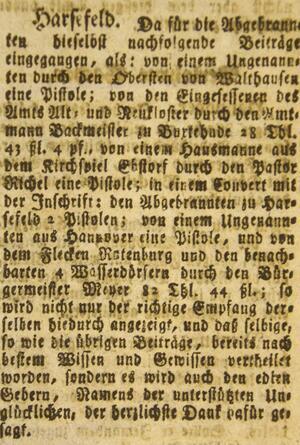

Eine Anzeige in der „Hannöverschen Anzeigen" von 1799 gibt die Spenden für die Abgebrannten bekannt. Foto: Kachmann

Sie finden ihren Weg nach draußen, setzen sich auf den trockenen Reetdächern fest. Der Wind tut ein Übriges - es beginnt zu brennen. Das Feuer wird zwei Drittel des damaligen Harsefeld zerstören.

Das Material stammt aus verschiedenen Archiven

In intensiver Recherchearbeit haben Kachmann und Kaiser, beide Mitarbeiter im Harsefelder Samtgemeindearchiv, Fakten zusammengetragen und bei Chronisten wie Pastor Herrmann Seebo und Adolf Peter Krönke nachgelesen. Kaiser übersetzte sogar in Sütterlin verfasste Schriften dafür.

Im Samtgemeindearchiv fanden sie Material und Dieter Alsdorf, Autor und Chefredakteur des Jahrbuchs, wurde im Kirchenarchiv fündig. Wie sind sie auf das Großfeuer gestoßen?

„Der Zufall spielt häufig eine große Rolle“, sagt Günter Kachmann. In diesem Fall war es ein junger Feuerwehrmann, der mitbekommen hatte, dass das Harsefelder Großfeuer 225 Jahre her ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Harsefeld plante, wie berichtet, anlässlich des Geschehens am 30. Mai eine Schauübung. Der Verein für Kloster- und Heimatgeschichte hatte sich einen Vortrag gewünscht - Günter Kachmann und Heiner Kaiser, ebenfalls im Samtgemeindearchiv aktiv, begannen mit ihrer Arbeit.

Löschversuche zeigten keine Wirkung mehr

Wie sich das Feuer in dieser Dimension ausbreiten konnte, beschreibt Günter Kachmann so: „Es ging schnell und zum Löschen war keiner da.“ Feuerwehr gab es noch nicht. Als die Anwohner schließlich von den Feldern und Mooren zurückkehrten, seien alle Löschversuche zwecklos gewesen.

Günter Kachmann (rechts) und Heiner Kaiser sichten am Computer des Samtgemeindearchivs Bildmaterial. Foto: Bisping

Unglücklicherweise trafen die Flammen auch auf das damalige Wohnhaus des Branntweinbrenners Desebrock und seine mit Branntwein gefüllten Fässer. Der brennende Spiritus war vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Brandbeschleuniger und floss in den Rellerbach, um sich auch von dort weiter auszubreiten.

Insgesamt wurden 81 Häuser zerstört und 64 Familien obdachlos. Menschen seien wohl nicht groß zu Schaden gekommen. Was an Hab und Gut noch übrig war, sagt Kaiser, wurde eingesammelt und sichergestellt. Wie ging es mit den Menschen weiter, denen nichts mehr geblieben war? Es gab Spender und einer war besonders großzügig.

Ein schwer kranker Mann spendet großzügig

Noch während es brannte, habe ein schwer kranker Harsefelder einen Brief verfasst. Johann Ludewig Georg von Walthausen teilte darin mit, dass er für „viele verarmte Menschen“ zum Erwerb von Lebensmitteln zehn Louis-d‘or-Goldmünzen im Wert von 50 Reichstalern überbringen ließ. Das entspreche nach grober Schätzung heute 10.000 Euro, sagt Heiner Kaiser.

Wo welche Häuser gestanden haben müssen, haben Dieter Goohsen und Malte Breier in einer Karte festgehalten. Sie zeigt die vom Großbrand betroffenen Grundstücke. Die Gebäude wurden wieder aufgebaut, vornehmlich mit Tonziegeldachpfannen.

Diese und weitere Geschichten zur Samtgemeinde Harsefeld sind im Jahrbuch „Geschichte und Gegenwart 2024“ erschienen, erhältlich für 14,95 Euro in lokalen Buchhandlungen oder im Webshop des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte unter www.kloster-und-heimatgeschichte-harsefeld.de.