TNeue Salzkavernen in Harsefeld sollen als Wasserstoff-Speicher dienen

Ralf Possenriede, Betriebsleiter der Storengy-Erdgasspeicher Harsefeld. Foto: Rolf Schulten

Bis 2030 will Deutschland das letzte Kohlekraftwerk abschalten. Harsefeld könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Harsefeld. „Da drüben soll die Anlage hin“, erklärt Betriebsleiter Ralf Possenriede und zeigt über den Zaun. Für die Gruppe von Journalisten, die er auf dem Betriebsgelände von Storengy in Harsefeld herumführt, gibt es dort außer einer unscheinbaren Grünfläche nicht viel zu sehen. Noch nicht. Ab 2025 könnte sie aber zum Standort eines spannenden Projekts werden.

Wasserstoff-Speicherkaverne wäre eine der ersten in Europa

Die Firma Storengy betreibt in Harsefeld Erdgasspeicher in Salzkavernen und will den Betrieb jetzt um eine Sparte erweitern, die für die Zukunft viel verspricht: Wasserstoff. Die erste Speicherkaverne dafür könnte hier 2030 in Betrieb genommen werden, sagt Projektleiter Gunnar Assmann. Es wäre eine der ersten in Europa.

„Wasserstoff wird kommen, dafür gibt es einen klaren Fahrplan. Es sei denn, wir reparieren Nordstream und schicken unser Geld wieder nach Russland“, sagt Gunnar Assmann. Der Bundesregierung liege daran, ihre Nationale Wasserstoffstrategie durchzuziehen. Der Markthochlauf von klimafreundlich hergestelltem Wasserstoff ist eine Voraussetzung für die Dekarbonisierung und die Einhaltung der Klimaziele. Vor allem in energieintensiven Industrien wie Chemie und Stahl werde Wasserstoff unverzichtbar.

Gunnar Assmann, Projektleiter Wasserstoff-Speicherung bei Storengy. Foto: Anping Richter

Zurzeit hat Storengy einen Anteil von acht Prozent am deutschen Gasspeichermarkt. „Das wollen wir auch in der Wasserstoffwelt erhalten.“ Storengy Deutschland gehört zu den führenden Gasspeicherunternehmen und ist eine Gesellschaft des französischen Konzerns Engie. Dass der Konzern in Harsefeld investieren will, liegt an mehreren Standortvorteilen.

In der neuen Wasserstoff-Welt wird der Kreis Stade vorne sein - dank Salzkavernen

Erster Vorteil: der Salzstock unter der Erde. Er entstand vor 250 Millionen Jahren, als das Zechsteinmeer Norddeutschland immer wieder überflutete. Salzkavernen bieten ideale Voraussetzungen für die Speicherung von Wasserstoff, denn sie sind für Gase dicht. In Ohrensen wird das seit 1992 genutzt: Damals wurden die beiden Erdgasspeicher in ehemaligen Salzkavernen in Betrieb genommen. Die wurden ausgespült, weil die Chemiefirma Dow die Sole für ihre Produktion brauchte. Bei der neuen Wasserstoff-Anlage soll das wieder so sein.

Dafür wird 1500 Meter tief gebohrt. Direkt in den Salzstock, wo sich dann binnen drei bis fünf Jahren Sole anreichert. „Wir liefern Dicksole und bekommen Dünnsole von der Dow zurück“, erklärt Betriebsleiter Ralf Possenriede. Dabei handele es sich um einen geschlossenen Kreislauf. So wird nach der Inbetriebnahme keine weitere wasserrechtliche Genehmigung für eine Entnahme nötig.

Genügend Speichervolumen, um ein Stahlwerk zwei Monate zu betreiben

Am Ende bleibt eine Kaverne von 300 Metern Höhe und 60 Metern Querschnitt zurück, in der etwa 7.500 Tonnen Wasserstoff gelagert werden können. Dieses Speichervolumen reicht laut Storengy aus, um den Bedarf eines regionalen Stahlwerks (140 Tonnen Wasserstoff pro Tag) für circa zwei Monate abzudecken.

Fragen und Antworten

Warum Fachleute Deutschland nicht auf Klimakurs sehen

In der bestehenden Erdgasanlage sind fünf Mitarbeiter vor Ort, um sie instandzuhalten, Fremdfirmen zu betreuen und rund um die Uhr einen Bereitschaftsdienst zu besetzen. Gesteuert wird die Anlage vom Sitz von Storengy in Hannover aus. Für alle Fälle steht in Harsefeld aber eine identische Steuerung bereit, die von den Mitarbeitern vor Ort auch bedient werden kann. Diese Erdgas-Speicheranlage muss weiterbetrieben werden, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten, während nach und nach die Wasserstoff-Anlage entsteht und um weitere Kavernen erweitert wird.

Forderung an Politik: Schnell Regularien und Rechtsgrundlagen schaffen

„Diese doppelte Infrastruktur verursacht allerdings Kosten, die der Betreiber nicht alleine schultern kann“, sagt Projektleiter Gunnar Assmann. Für den Bau der neuen Prozessanlage, die speziell auf die physikalischen Eigenschaften von Wasserstoff abgestimmt ist, soll „ein dreistelliger Millionenbetrag“ investiert werden. Die finale Entscheidung dafür sei in Vorbereitung und soll im ersten Quartal 2025 fallen.

Umweltministerium

Im Norden sind bis 2034 weitere Mülldeponien nötig

Nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz hat die Bundesregierung soeben - am 29. Mai 2024 - das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen. Es soll dafür sorgen, dass die Wirtschaft zügig und rechtssicher in die Errichtung von Anlagen investieren kann, die Wasserstoff erzeugen und speichern oder Wasserstoff-Derivate wie Ammoniak umwandeln. Damit soll Deutschland seine führende Rolle in der Technologie der Wasserstoffwirtschaft ausbauen. Noch gebe es allerdings keinen Rechtsrahmen und keine Regulatorik für die Speicherung von Wasserstoff, sagt Gunnar Assmann. Die Politik sei gefordert, diese schnell voranzubringen.

Betrieb mit Wasserstoff soll genauso sicher laufen wie mit Erdgas

Die erste Wasserstoff-Kaverne würde zwar direkt neben dem Betriebsgelände in Harsefeld errichtet, wird aber schon knapp auf der Gemarkung Hollenbeck liegen und soll deshalb Wasserstoffspeicher Hollenbeck heißen. Was die Sicherheit angeht, macht sich Gunnar Assmann keine Sorgen: „Prozess und Philosophie können wir eins zu eins von der bestehenden Anlage übertragen, und wenn wir dabei die besonderen Eigenschaften von Wasserstoff berücksichtigen, ist es genauso sicher wie Erdgas.“

Der oberirdische Teil der Storengy-Erdgasspeicheranlage in Ohrensen. Foto: Rolf Schulten

Der Betrieb in Harsefeld läuft laut Betriebsleiter Ralf Possenriede seit 30 Jahren ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeit. Die vier zuständigen Feuerwehren Harsefeld, Hollenbeck, Ahlerstedt und Bargstedt sind regelmäßig zu Übungen auf dem Gelände zu Gast. Das werde künftig auch bei der Wasserstoff-Speicheranlage so sein.

Was Ute Kück und Ursula von der Leyen gemeinsam haben

Die könnte ein Baustein dafür sein, die Wirtschaftsregion Stade zur Wasserstoff-Drehscheibe Norddeutschlands zu machen, hofft Harsefelds Samtgemeindebürgermeisterin Ute Kück. Mit LNG-Terminal, regionaler Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse, dem Wasserstoff-Transportnetz „Hyperlink“, dem Verteilnetz „Hamburg Green Energy Hub“ und Verbrauchszentren der energieintensiven Industrie.

Europawahl

Jung und für Europa: Das steckt hinter Volt

Damit liegt sie auf einer Linie mit Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, die bei ihrem Besuch in Stade im Januar sagte, die Stader Region sei auf dem Weg, zum „Power-House“ für neue Energien zu werden.

Chemieindustrie und Stahlindustrie in der Region dürften in Zukunft tatsächlich große Mengen Wasserstoff benötigen. Auch Airbus spricht davon, ab 2035 wasserstoffelektrische Flugzeuge einzusetzen. Gunnar Assmann hofft, dass rechtzeitig genug Wasserstoff für den neuen Speicher in Harssefeld am Markt ist: „Lieber, als 2030 mit einer kleinen Kaverne anzufangen, würde ich 2032 eine größere Kaverne füllen, die ökonomischer zu betreiben ist.“

*Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels wurde anstelle von Harsefeld irrtümlich der Nachbarort Ohrensen als Standort angegeben. Wir haben das korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen.

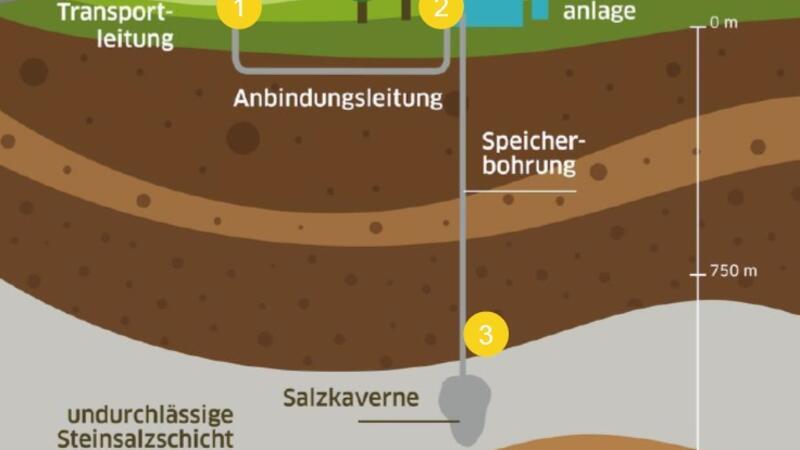

So funktioniert die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen: Durch Elektrolyse erzeugter Grüner Wasserstoff wird über eine Transportleitung (1) in Hollenbeck angeliefert und über eine Anbindungsleitung (2) in die Anlage geführt, wo der Wasserstoff unter den für die Speicherung notwendigen Druck gesetzt und dann in der Kaverne (3) eingelagert wird. Über die Speicheranlage (4) wird Wasserstoff bei Bedarf wieder entnommen und für die Weitergabe an die Verbraucher aufbereitet - zum Beispiel an die Stahlindustrie oder die Chemische Industrie. Foto: Storengy