TVerhängnisvoller Fehler: Das Schiffsunglück der „München“ endet in einer Katastrophe

Das Bild des LASH-Carriers "München" wurde 1978 in Bremerhaven aufgenommen - wenige Monate später verschwand das Schiff im stürmischen Atlantik. Foto: DSM

Die „München“ war eines der größten Schiffe ihrer Zeit. Vor 45 Jahren ging sie mit 28 Menschen an Bord in einem Orkan auf dem Atlantik unter. Was passiert ist, konnte nie ganz geklärt werden. Letzte Spuren der Katastrophe finden sich in Bremerhaven.

Bremerhaven. Es sieht aus wie der ganz normale Start einer Routine-Tour: Am 7. Dezember 1978 läuft die „München“ aus Bremerhaven aus. Ziel: der US-Hafen Savannah. Das Schiff hat Maschinenteile und Stahl geladen, und Kapitän Johann Dänekamp weiß schon beim Ablegen, dass es ungemütlich werden wird auf dieser 62. Atlantiküberquerung des Schiffes. Nördlich der Azoren tobt seit Wochen ein gewaltiger Sturm - so groß, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn zu umfahren. Eine britische Wetterstation nennt ihn gar einen „Jahrhundertorkan“. Es herrscht Windstärke 11. Die Wellen sind 15 Meter hoch. Aber die „München“ hat schon viele Stürme überstanden und Dänekamp und sein Team gelten als erfahren. Ihr Schiff ist mehr als 260 Meter lang. Die 83 Leichter an Bord sollen so konstruiert sein, dass sie nicht untergehen können. Und mit ihnen wohl auch das „Mutterschiff“ nicht.

Die Besatzung ist hier zuhause

Die „München“ kommt regelmäßig nach Bremerhaven, Bremen ist ihr Heimathafen. Der Großteil der Mannschaft stammt aus der Region. Ein spezielles Schiff: Die Fracht in den großen, schwimmenden Containern wird vom bordeigenen Portalkran übers Heck an Bord gehievt. Damit ist das Schiff weitgehend unabhängig von der Logistik in den Häfen. Dieses LASH-Transportsystem (Lighter Aboard Ship – Leichter auf hochseetüchtigem Schiff) gilt in den siebziger Jahren als erfolgversprechend, den Siegeszug des Containers kann es aber nicht aufhalten.

Ein Unglück erscheint unvorstellbar

Am Morgen des 12. Dezember informiert die französische Küstenfunkstation Bordeaux-Arcachon die Hapag-Lloyd-Reederei in Hamburg, dass ihr Flaggschiff um 3.10 Uhr einen Notruf abgesetzt hat und seitdem nicht mehr erreichbar sei. Erst 1972 ist der 26.100 PS starke Frachter in Antwerpen vom Stapel gelaufen. Ein modernes, großes Schiff ist die „München“ und es erscheint unvorstellbar, dass ihm und seiner Besatzung etwas Ernsthaftes zugestoßen sein könnte.

Dennoch läuft eine der größten internationalen Rettungsaktionen an, bis heute gilt sie als die größte und längste Suchaktion der deutschen Seefahrt. Eine wenige Stunden vor dem SOS-Signal abgegebene Positionsmeldung der „München“, in der von Schäden auf der Brücke und eingedrückten Bullaugen die Rede ist und ganz anderen Koordinaten des Schiffes genannt werden als kurz nach 3 Uhr, wird nicht berücksichtigt - weil sie zu diesem Zeitpunkt nur der Funker eines Kreuzfahrtschiffs in der Karibik kennt. Er war kurz nach Mitternacht offenbar der Letzte, der Kontakt zum Funker der „München“ hatte.

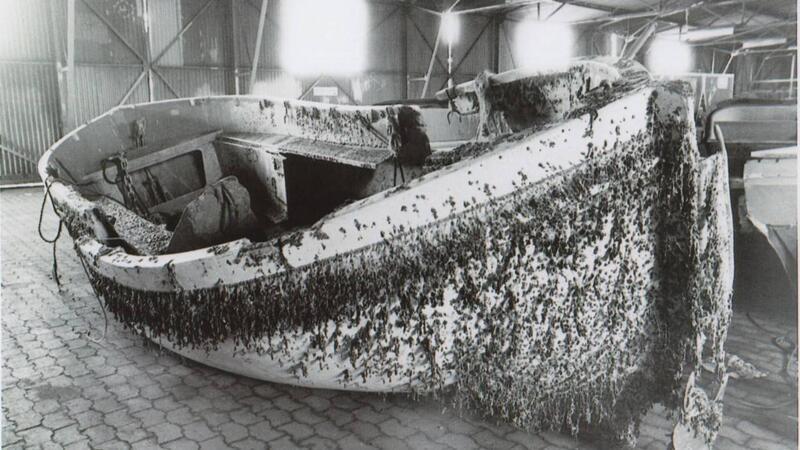

Das Rettungsboot der "München" wurde zwei Monate nach ihrem Untergang auf dem Atlantik entdeckt. Foto: Hapag-Lloyd

Marineflieger aus Nordholz suchen mit

Satelliten-Navigation und entsprechende Rettungsbojen gibt es in der zivilen Schifffahrt damals noch nicht. Womöglich suchen die Retter deshalb im falschen Gebiet. Gut ein Dutzend Flugzeuge, darunter Marine-Maschinen aus Nordholz, und mehr als 100 Schiffe durchkämmen nördlich der Azoren den Atlantik. Ein Gebiet etwa fünfmal so groß wie die Bundesrepublik. Zehn Tage lang. Vergeblich. Die letzte gemeldete Position der „München“ war, wie sich später herausstellt, falsch.

Wo ist die „München“? Kaum ein Schiffsunglück in der Nachkriegszeit beschäftigt die Deutschen so sehr wie der Untergang des Frachters. Als die internationalen Rettungskräfte abdrehen, lässt Bundeskanzler Helmut Schmidt die Bundeswehr-Maschinen noch zwei Tage länger aufsteigen. Auch die Reederei sucht weiter.

Gefunden werden nur wenige Wrackteile: drei der 83 Leichter, vier Rettungsinseln, zwei Rettungswesten, nach Monaten ein Rettungsboot und das Fragment eines weiteren Rettungsbootes. Es ist mit einem der zwei geborgenen Rettungsringe der „München“ heute im Deutschen Schifffahrtsmuseum ausgestellt. In der künftigen Dauerausstellung des Nationalmuseums soll dem Unglück ein eigener Bereich gewidmet werden.

Ein Teil eines der beiden Rettungsboote der „München“ wird im Deutschen Schifffahrtsmuseum ausgestellt. Foto: Scheer

Das Seeamt in Bremerhaven kam in seinem Abschlussbericht über den Totalverlust der „München“ zum Schluss, dass vermutlich das extrem schlechte Wetter und eine Verkettung unglücklicher Umstände zum Untergang der „München“ geführt haben. Eine genaue Ursache war nicht zu ermitteln. Der große Kran könnte sich durch die Brecher losgerissen haben. Eine „Monsterwelle“ könnte das Schiff getroffen und das Deckshaus zerstört haben. Manövrierunfähig hat selbst ein Großfrachter heftigem Seeschlag auf Dauer wenig entgegenzusetzen.

Heute glaubt man: Etwa 30 Stunden nach ihrem Notruf muss die „München“ untergegangen sein. Die Besatzung dürfte demnach auf dem sinkenden Schiff ausgeharrt und auf Retter gewartet haben. Erst sehr viel später stellt sich heraus, dass die durchgegebene SOS-Position gut 170 Kilometer nördlich von der heute als sicher geltenden Unfallposition entfernt gelegen haben dürfte. Als Sinkzeitpunkt gilt das erste Funksignal der aufgetriebenen Boje: 13. Dezember 1978, 11.08 Uhr am Vormittag. Das Wrack der „München“ wird 5000 Meter tief auf dem Meeresgrund vermutet.

Die Reederei hat am Mittwoch an der „Madonna der Seefahrt“ in Hamburg einen Kranz niedergelegt - im Gedenken an den Untergang vor 45 Jahren. Das Denkmal ist allen auf See Gebliebenen gewidmet. Foto: Hapag-Lloyd