TAusbaggern soll Hochwasserschutz in der Lühe verbessern

Feuerwehreinsatz beim Weihnachtshochwasser 2023 an der Lühe in Guderhandviertel. Foto: Vasel

Die Lühe leidet unter Verstopfung. Das haben Gutachter jetzt offiziell festgestellt. Um die Deichsicherheit zu gewährleisten, muss der Fluss tiefergelegt werden. Doch das reicht nicht.

Altes Land. Immer wieder trat die Aue/Lühe bei Starkregen über ihre Ufer. Auch beim Weihnachtshochwasser 2023 standen Gärten, Schuppen und Keller im Deichvorland unter Wasser. In einigen Bereichen staute es sich. Beim Hochwassergipfel 2024 einigten sich die Altländer und der Landkreis Stade auf ein Gutachten. 32.000 Euro bewilligte der Kreistag. Damit konnte der Hochwasserschutzverband Aue/Lühe im August den Auftrag an das Büro BWS aus Hamburg vergeben. Das Ziel: den Abfluss in der Lühe verbessern.

Die Hamburger nahmen den Fluss zwischen Horneburg und dem Lühe-Sperrwerk unter die Lupe. In der Vergangenheit waren erhebliche Wasserstandsdifferenzen bei ablaufendem Wasser zu beobachten. Diese betrugen bis zu einem Meter.

Bei Starkregen tritt die Lühe über ihre Ufer. Foto: Vasel

Jetzt haben die Experten ihre hydraulische Berechnungen und einen Maßnahmenkatalog im Kreishaus im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Regionalplanung vorgestellt. Das Wasser stehe heute bei Hochwasser lange am Schutzdeich und im Vorland. „Diese erhöhte Verweildauer kann die Deichsicherheit gefährden“, sagte Dörte Salecker vom Ingenieurbüro BWS.

Das Einzugsgebiet der Aue/Lühe umfasst 215 Quadratkilometer. Doch nicht nur von oben kommt das Wasser. Die Lühe, so heißt die Aue unterhalb von Horneburg, dient auch der Entwässerung von Moor und Marsch. Über die Schöpfwerke werden bis zu 8,84 Kubikmeter pro Sekunde in den Fluss gepumpt. Das schützt Obstplantagen und Wohn- und Gewerbegebiete.

Versandung, Verschlickung, Flussprofil und Querschnitte der Brücken haben die Ingenieure in ihr Modell eingerechnet. Das Problem: Wenn Starkregenflut und Sturmflut zeitgleich auftreten, wird (bei einer Kettentide) das Lühe-Sperrwerk an der Mündung in Grünendeich länger geschlossen. Die 13 Kilometer lange Lühe wird zum Stausee. Das verschärft die Problematik.

Brücken und Sedimentablagerungen hemmen den Abfluss

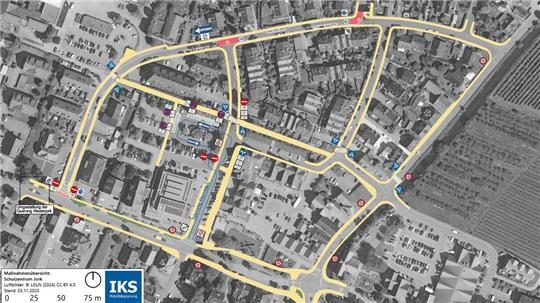

Die BWS-Team um Marcus Keller, Dörte Salecker und Tobias Teich stellten fest, dass sich das ablaufende Wasser bereits an der Brücke Neuhof, sie verbindet Guderhandviertel und Neuenkirchen, staut. Das liege an den 2011 eingebauten Spundwänden, unterstrich Salecker. Diese engen den Brückenquerschnitt um 60 Zentimeter an beiden Seiten ein.

Dieser Rückstau sei bis zur Friedensbrücke in Horneburg nachweisbar. Auch die Pfeiler der Brücken in Mittelnkirchen (Hafen) und Steinkirchen (Alter Marktplatz) behindern den Abfluss. Der Aufstau liegt unter 10 Zentimetern. Die Beseitigung der Spundwände vor den Widerlagern in Neuhof würde das Oberwasser nur um drei Zentimeter absenken.

Die Spundwand im Flusslauf führt - auf Höhe der Brücke zwischen Neuenkirchen und Guderhandviertel (Neuhof) - zu Rückstau in der Lühe. Foto: Vasel

Doch die Lühe leidet auch unter Verstopfung. In einigen Bereichen habe sich sehr viel Sediment abgelagert - unter anderem im Oberstrom des Hafenplatzes in Mittelnkirchen. Die Ablagerungen hätten den größten Einfluss auf die Hochwasserstände im Oberlauf bei Neuenkirchen und Guderhandviertel.

Doch die Probleme würden sich durch den Klimawandel noch verschärfen. Mehr Starkregen und höhere Tidewasserstände drohen. Der Meeresspiegelanstieg werde die Entwässerung der Lühe in die Elbe langfristig „erheblich erschweren“, so Salecker.

BWS-Team schlägt Ausbaggerung der Lühe vor

Um kurzfristig eine Verbesserung in der Oberen Lühe zu erreichen, schlägt BWS die regelmäßige Ausbaggerung vor. Außerdem sollte das Vorland zwischen Fluss und Deich besser entwässert werden - durch Drainagen und Gräben, aber auch durch Beseitigung von Hindernissen wie illegaler Deiche, die Private im Überschwemmungsgebiet zum Schutz ihrer Häuser, Gärten oder Obstplantagen angelegt haben.

Langfristig, so Salecker und BWS-Projektleiter Marcus Keller mit Blick auf den Klimawandel, müsse ein Spitzenschöpfwerk am Lühe-Sperrwerk errichtet werden. „Es ist alternativlos“, so Keller. Das könnte die Wassermassen bei Starkregen aus der Lühe in die Elbe pumpen, wenn die Stemmtore bei einer Sturmflut nicht mehr geöffnet werden können. Bei der geplanten Erhöhung der Elbdeiche muss das Sperrwerk ohnehin erneuert werden.

Verena Wein-Wilke (Grüne) brachte als zusätzliche Entlastung erneut das Absenken der Überlaufschwelle am Bullenbruch ins Gespräch. Diese liegt bei 2,30 Meter über Normalhöhennull. Doch das, so Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts - in Personalunion auch Chef des Hochwasserschutzverbandes - sei keine Option.

Die Höhe sei Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses und der Einigung mit den Eigentümern im Bullenbruch, um endlich den Bau des Hochwasserentlastungspolders in den nächsten fünf Jahren zu ermöglichen. Hinzu komme: Bei einer Absenkung um 10 Zentimeter könnte die Entschädigungszahlungen der Kommunen für die Landwirte bei einem Jahrhunderthochwasser von 0,5 Millionen auf bis zu vier Millionen Euro steigen. Ohnehin seien die Lühe-Anlieger verpflichtet, sich im Überschwemmungsgebiet zwischen den Deichen bis zu einer Höhe von 2,60 Meter selbst zu schützen.

Das Gutachten soll nicht in der Schublade landen. Kreisbaurätin Madeleine Pönitz will jetzt den Bund auffordern, regelmäßig zu peilen und zu baggern. Die Lühe ist eine Bundeswasserstraße.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.