TEin großer Altländer Ingenieur erbaute das Blaue Wunder in Dresden

Blick auf die Loschwitzer Elbbrücke - auch Blaues Wunder genannt. Foto: Robert Michael/dpa

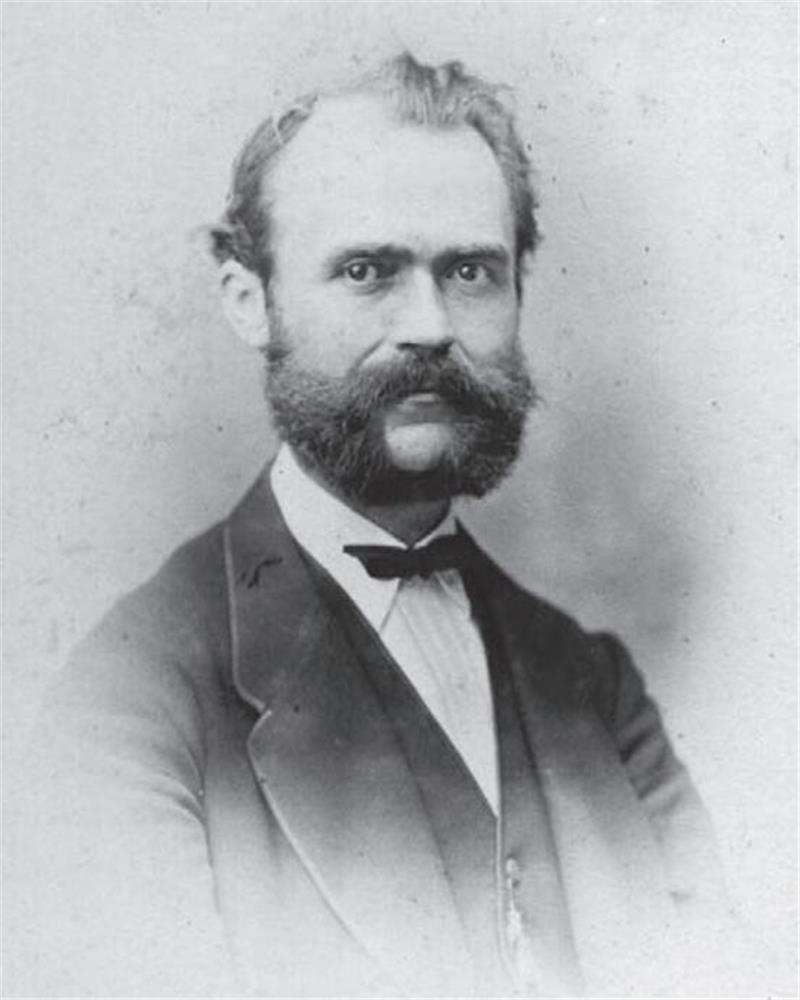

Der Borsteler Claus Köpcke (1831-1911) war einer der größten Ingenieure des 19. Jahrhunderts. Jetzt setzen die Jorker dem berühmten Sohn der Gemeinde ein Denkmal.

Jork. Sein größtes Werk ist weltbekannt: Das Blaue Wunder - offiziell Loschwitzer Brücke - ist eine der wichtigsten Dresdner Elbbrücken. Ihr Name leitet sich von dem himmelblauen Anstrich und der ungewöhnlichen Konstruktion der 280 Meter langen Hängebrücke ab. Die Stahlfachwerkkonstruktion war eine der ersten strompfeilerfreien Brücken Europas. „Er war ein Ingenieur von Weltrang“, betont die Leiterin des Altländer Archivs in Jork, Dr. Kai Janofsky.

Claus Köpcke um 1880. Foto: Altländer Archiv

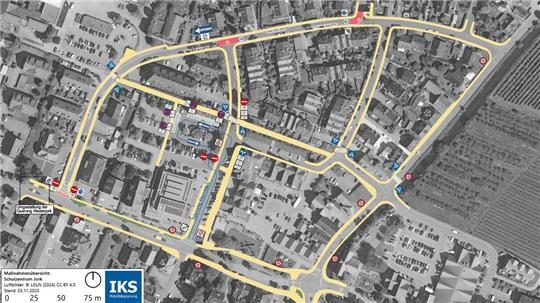

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Rat der Gemeinde Jork einstimmig beschlossen, die Straße im Wohngebiet Westlich Appelhoff nach dem Ingenieur zu benennen. Die Neubürger werden daher im Claus-Köpcke-Weg wohnen.

Aktuell läuft die Erschließung des Baugebietes durch die Hahn-Unternehmensgruppe im Auftrag der Sparkasse Stade-Altes Land. Ab Ende 2025/Anfang 2026 sollen die ersten Häuslebauer den Grundstein ihres Hauses legen können.

Die Straße im Wohnbaugebiet Westlich Appelhoff heißt Claus-Köpcke-Weg. Foto: Vasel

35 Bauplätze für Einzel- oder Doppelhäuser können westlich des heutigen Wohngebiets auf 3,5 Hektar entstehen. Die Sparkassen-Tochter IDB ruft im Schnitt 345 Euro pro Quadratmeter auf, aktuell wird die Interessentenliste abgearbeitet.

Geboren als Sohn eines Obsthändlers

Doch wer war Claus Köpcke? Er wurde am 28. Oktober 1831 in Borstel an der Kleinen Seite als ältestes von Johann Köpckes zehn Kindern geboren. Das Elternhaus an der Wettern wurde 1846 nach einem Großbrand - sechs Häuser lagen in Schutt und Asche - neu errichtet. Das eingeschossige Fachwerkhaus mit der Nummer 7 steht heute noch. Sein Vater verdiente sein Geld als Schiffer, er verkaufte Altländer Obst.

Johann Köpcke soll sehr geschäftstüchtig gewesen sein. Er war der erste Altländer, der - später gemeinsam mit den Söhnen Johann und Hinrich - mit einem Ewer noch vor der Revolution von 1848 das Obst bis nach Berlin transportierte. Er baute in Berlin einen Obst- und Gemüsegroßhandel auf, der bis ins Jahr 2000 in der Hand der Familie blieb. Das Geschäft lief, alle Söhne studierten - bis auf seinen Sohn Johann, der als Obsthändler in seine Fußstapfen trat.

Blick auf das Wohnhaus der Familie an der Kleinen Seite in Borstel. Foto: Vasel

Die Mutter wollte, dass ihr Sohn Claus ein Mann Gottes wird. Doch der Pastor redete ihr ins Gewissen: Eine Lehre am Polytechnikum in Hannover „würde den geschickten Sohn am glücklichsten machen“.

Der begeisterte sich früh für Technik, sagt Claudia Elbert. Sie schrieb 2011 eine lesenswerte Biografie über ihren Urgroßvater Claus Köpcke. Laut Elbert habe Claus’ Großvater mütterlicherseits den Jungen geprägt. Johann Kruse war Uhr-, Spur-, Hof- und Büchsenmacher in Borstel. Doch der Großvater habe auch Menschen zur Ader gelassen und krankes Vieh geheilt.

Schreiben und lesen lernte Claus Köpcke mit 120 Kindern in der Kirchspiel- und Volksschule, außerdem genoss er Privatunterricht in Latein, Französisch und Zeichnen. Nach der Konfirmation kam er 1847 in Pension nach Stade. Dort besuchte der Altländer das Gymnasium Athenaeum. Die Stadt war - vor dem Bau der Chausseen - fast eine Tagesreise entfernt. In seinem Zeugnis stand: „Aufmerksamkeit: zeugt von reger Wißbegierde. Häuslicher Fleiß: in allen Fächern sehr löblich. Bei fortdauernder Sorgfalt und Treue wird er ein erfreuliches Resultat seines Schulbesuchs gewinnen.“

Altländer war kein Revolutionär

Köpcke war knapp 17 Jahre alt, als er sich am 1. Oktober 1848 an der Polytechnischen Schule einschrieb. Viele Schüler des Ingenieurswesens waren Anhänger der Revolution, Schüler stellten ein bewaffnetes Korps. Als die Welfen wieder die Oberhand gewannen, versicherte auch Köpcke, dass er sich „bei dem Unfug nicht betheiligt habe, und diese Vorgänge ernstlich mißbillige“. Er durfte weiter studieren. 1853 legte Köpcke seine erste Staatsprüfung im Fach Eisenbahnbau mit dem Schwerpunkt Brücken ab.

Steile Karriere als Baumeister in Hannover und Dresden

Er wirkte beim Bau mehrerer Eisenbahnstrecken mit - als Angestellter der Königlichen Eisenbahnverwaltung in Hannover. 1868 wechselte Köpcke ins preußische Handelsministerium in Berlin, ein Jahr später nahm er eine Professur an der Polytechnischen Schule in Dresden an. Ab 1872 war er als Geheimer Finanzrat zuständig für öffentliche Arbeiten und Verkehrsmittel sowie Straßen-, Brücken-, Eisenbahn-, Wasser und Hochbau. Außerdem führte er die Aufsicht über die Staatseisenbahnen und die Bauschulen.

Blick auf das Salonschiff Gräfin Cosel der Sächsischen Dampfschifffahrt und die Loschwitzer Brücke Blaues Wunder. Foto: Robert Michael/dpa

1891/1893 wurde unter seiner Regie die Loschwitzer Brücke errichtet - heute ein Wahrzeichen der Stadt Dresden. 1901 verlieh ihm die Universität Hannover anlässlich seines 70. Geburtstags die Ehrendoktorwürde. Im Alter von 80 Jahren durfte er sich mit den Titeln „Exzellenz“ und „Wirklicher Geheimer Rat“ schmücken. 1946 wurde die Straße vor dem Finanzministerium in der Inneren Neustadt in Dresden in Köpckestraße umbenannt, seit 2003 verleiht der Verein zur Förderung Sächsischer Schmalspurbahnen den Claus-Köpcke-Preis.

Bei seinem Tod am 21. November 1911 in Dresden hieß es in einem Nachruf: „Der Entschlafene wird einen ehrenvollen Platz in der Geschichte des deutschen Ingenieurwesens behalten.“

2021 würdigte das Museum in Jork ihn und 18 weitere Altländer Persönlichkeiten mit einer Ausstellung. Foto: Vasel