TBeatmusik: Vor 60 Jahren öffnete der legendäre „Club 99“ im Stader Nachbarkreis

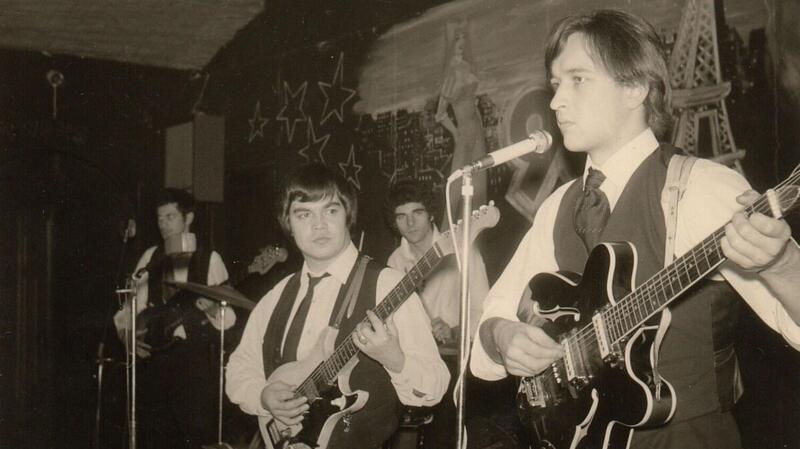

Die Berliner Band "The Boots“ servierte im November 1964 feinsten Rhythm and Blues – heiß, hart, unnachahmbar. Für die „Club 99“-Gänger ein ungewohnter Ohrenschmaus. Foto: Sammlung Fröhlich/Mangels

Vor 60 Jahren, im Februar 1964, eröffnete der legendäre „Club 99“ in Cuxhaven seine Tore. Der Tanzschuppen wurde schnell zur Top-Adresse der Beat-Begeisterten, zum Mekka aller Nachtschwärmer - und zum Ärgernis für die Anwohner.

Cuxhaven. Als der Gastwirt Bruno Brandstädter im Januar 1964 den „Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft“ bei der Stadt Cuxhaven einreichte, hatte er ein hehres Ziel vor Augen: „Ich beabsichtige, einen Vergnügungs- und Tanzbetrieb zu eröffnen, in dem ich überwiegend die Jugend Cuxhavens ansprechen will.“

Vorbild für Brandstädters Lokal war der berühmte „Star-Club“ in Hamburg, den Kiez-Größe Manfred Weißleder zwei Jahre zuvor mit dem Slogan „Die Not hat ein Ende! Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei!“ eröffnet hatte. Auch Brandstädter wollte weg von der Dorfmusik - mit Tanztee und Schlagerparade konnte man kaum einen Jugendlichen hinter dem Ofen hervorlocken. Einen „der Zeit entsprechenden Tanzraum“ wolle er für die Jugendlichen in Cuxhaven schaffen, begründete der damals 44-jährige Gastronom den „Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft“. Die Behörden hatten keine Einwände; am 1. Februar 1964 wurde die Schankerlaubnis erteilt.

Den idealen Ort für seine Idee von einem modernen Tanzbetrieb fand Brandstädter in der Bernhardstraße: Auf dem Grundstück mit der Hausnummer 57 hatte es bereits seit 1907 eine Gaststätte mit Saalbetrieb gegeben, in der regelmäßig Tanz- und Karnevalsveranstaltungen stattfanden. Gastwirtin Margarete Beutgen verpachtete den Tanzsaal und zwei Club-Zimmer an Bruno Brandstädter. Sie selbst betrieb in ihrer Gaststätte „Drachenfels“ weiterhin den Ausschank.

Damen werden mit Farbtopf und Pinsel „angezogen“

Brandstädter baute in den Saal einen 15 Meter langen Tresen ein, ließ Spielautomaten aufstellen und eine Zuschauerempore errichten. Für die „seximoderne“ Gestaltung des Tanzclubs engagierte der Gastronom den Hamburger Maler Heinz Richter, der bereits den „Top Ten Club“ auf der Reeperbahn mit seinen Pin-Up-Bildern verziert hatte. Die betörende Wanddekoration in reflektierenden Leuchtfarben kam bei den jugendlichen Gästen außerordentlich gut an, jedoch nicht bei der „Zentralstelle zur Bekämpfung unzüchtiger und jugendgefährdender Schriften und Abbildungen“. Sie machte den „Club 99“-Betreiber darauf aufmerksam, „dass die Zierde der Wände geeignet sei, Anstoß zu erregen.“ Daraufhin wurden die kaum bis gar nicht bekleideten Damen mit Farbtopf und Pinsel kurzerhand „angezogen“.

Mit dem Slogan „Der Twist ist noch immer nicht tot“ gab Bruno Brandstädter am 8. Februar 1964 in den Medien die Neueröffnung seines Tanzclubs bekannt: „Die tanzbegeisterten Cuxhavener Jugendlichen, die sogenannten Teens und Twens, haben eine neue Möglichkeit erhalten, sich einmal richtig auszutoben.“

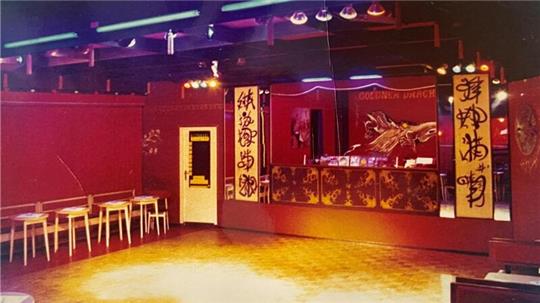

Im Februar 1964 warb Gastwirt Bruno Brandstädter für die neu eröffnete und "seximodern renovierte" Tanzgaststätte "Club 99" in der Bernhardstraße. Vorbild war der berühmte "Star-Club" in Hamburg. Foto: Sammlung Fröhlich/Mangels

Für die jungen Cuxhavener war die Neueröffnung wie eine Offenbarung: Endlich hatten die Beat-Anhänger einen Club, der auf ihre speziellen Interessen einging. Keine Kompromisse, keine Schlagerschnulzen. Einfach nur Beat. Ohne Frage - auch in der Magnet-Bar, im Lokal „Stadt Hamburg“, in der „Sonne“ und in anderen Lokalen wurde Beat gespielt, doch das blieben eher sporadische Erscheinungen. Mit dem „Club 99“ war die Beat-Musik endgültig in Cuxhaven angekommen.

„Deutsche Stones“ sind die Hausband im „Club 99“

Eine der ersten Bands, die im „Club 99“ spielte und schnell zur „Hausband“ wurde, waren die „Black Stars“ aus Bremerhaven. Eugen Böhm (Rhythmusgitarre), Manfred Bönig (Schlagzeug), Uli John (Sologitarre und Gesang) und Heiner König (Bass und Gesang) - das war die Besetzung, die sich innerhalb kürzester Zeit in die Herzen der Beat-Fans spielte. Die „Black Stars“ wurden später als die „deutschen Stones“ gehandelt und hatten mit ihrer Cover-Version von „The last time“ („Ich frag dich noch einmal“) einen Charts-Hit.

Eine weitere Gruppe, die schon kurz nach der Eröffnung auf der „Club 99“-Bühne stand, war die Cuxhaven-Stader Formation „The Beatnics“. Mit dabei: die Brüder Volkhard „Pletty“ Plettrichs (Bass-Gitarre) und Ulf Plettrichs (Rhythmus-Gitarre). Mit ihrem abwechslungsreichen Programm - von den Beatles und Tony Sheridan bis Little Richard und Jerry Lee Lewis - erspielten sich die Gruppe einen Stammplatz in der Cuxhavener Beat-Szene.

Junge Beat-Fans sind den Behörden suspekt

Des einen Freud, des anderen Leid: Während der „Club 99“ bei den jungen, Beat-begeisterten Cuxhavenern schnell an Popularität zulegte, mehrten sich gleichzeitig die Stimmen der Kritiker. Akten aus dem Archiv der Cuxhavener Stadtverwaltung belegen: Konflikte mit Anwohnern, Behörden und der Polizei waren bereits in den ersten Monaten nach der Öffnung des Clubs gang und gäbe.

Schon Ende Februar 1964 muss es zu ersten Reibereien mit den Behörden gekommen sein: In einer Nachricht an die Landeskriminalpolizei, Außenstelle Cuxhaven, und das Jugendamt vom 25. Februar 1964 äußert der Stadtoberamtmann Michel im Auftrag des Oberstadtdirektors den Wunsch, in der „Gaststätte Tanzclub 99 - insbesondere am Wochenende - verschärft auf Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen“ zu achten. Und weiter: „Ein besonderer Vorfall gibt hierzu keine Veranlassung, jedoch habe ich bei einem Besuch der Gaststätte den Eindruck gewonnen, dass eine verschärfte Überwachung dieses Lokals angezeigt erscheint.“

Anwohner beschweren sich immer wieder über Lärm

Das Hauptproblem ortete die Stadt in der Verkehrssituation im Bereich Bernhardstraße, die sich nach der Eröffnung des „Club 99“ in der Tat zugespitzt hatte: Beschwerden über Fahrzeuglärm und verstopfte Straßen durch parkende Autos gingen regelmäßig bei der Polizei ein. In einem Schreiben der Stadt Cuxhaven wurden zudem „das Schreien und Johlen von Jugendlichen und Betrunkenen auf der Bernhardstraße, die überlaute aus dem Lokal dringende Musik, das Urinieren an Häuserfronten und das Belästigen von Straßenpassanten“ als kritische Punkte genannt.

Gastwirt Bruno Brandstädter und seine Gäste fanden diese Vorwürfe deutlich übertrieben. Dennoch: Angesichts der massiven Proteste, die sogar vor dem Cuxhavener Amtsgericht aufgerollt wurden, gab Brandstädter im Oktober 1964 entnervt auf und übergab den Betrieb an seinen Kollegen Henry Garber.

Bands aus dem legendären „Star Club“ stehen in Cuxhaven auf der Bühne

Ein Patentrezept für die Verkehrs- und Lautstärkeproblematik konnte Garber zwar auch nicht aus dem Ärmel schütteln, dennoch entwickelte sich der „Club 99“ unter seiner Leitung relativ schnell zum „Kult-Club“. Das lag sicherlich auch an den hervorragenden Kontakten, die Garber unter anderem zum Hamburger „Star-Club“ unterhielt. Der Cuxhavener Gastronom holte bekannte und weniger bekannte Bands aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland, vor allem Großbritannien, in den „Club 99“, darunter „The Maggots“, „The Mersey 5“ und „Jenny Slade and the Vikings“.

Lesen Sie auch:

- Als der Beat nach Harsefeld kam

- Roy Black auf dem Saal und Oma in der Küche: Die Erfolgsgeschichte von Tante Hilda

- Wie der Beat in den Landkreis kam

Zwei Konzerte mit Edward „Ted“ Taylor aus Liverpool, aufgrund seiner imposanten Erscheinung „King Size“ genannt, im März 1965 bildeten den Höhe- und Schlusspunkt der Ära Henry Garber im „Club 99“. „Ein zwei Zentner schwerer Mann eroberte gestern Abend die Herzen von über 400 jungen Leuten“, berichtete die Cuxhavener Allgemeine am 16. März 1965 begeistert.

Weniger Begeisterung brachte das Ordnungsamt dem britischen Künstler entgegen. Die Beamten rückten „King Size“ mit einem Phonmesser zu Leibe und stellten fest: zu laut. Henry Garber wurde daraufhin mit strengen Lärm-Auflagen konfrontiert, die er jedoch nicht erfüllen konnte (oder wollte). Und so schloss der „Club 99“ am 22. März seine Pforten. Für die Cuxhavener Beat-Fans begann jetzt eine sechsmonatige Durststrecke.

Beatmusik aus dem Norden

Großes Aufatmen dann im September 1965: Aus Gifhorn kam der 40-jährige Gastronom Gerd Michaelis nach Cuxhaven, um den „Club 99“ wieder mit Leben zu füllen. Um Konflikte mit der Stadt und den Anwohnern zu vermeiden, ließ Michaelis zusätzliche Trennwände, Schaumgummieinlagen und Schalldämpfungsregler einbauen. Darüber hinaus stellte er einen Mitarbeiter ein, der nichts anderes zu tun hatte, als vor dem Club für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Stadtverwaltung war zufrieden, Michaelis konnte starten.

Michaelis setzte vor allem auf junge aufstrebende Bands aus dem Norden: Die „Faces“ mit Frank Dostal und die „Gents“ aus Hamburg spielten ebenso im „Club 99“ wie die „Tonics“, die „Tramps“ und „Lord Shout and the Butlers“. Der Club-Betreiber gab darüber hinaus dem lokalen Band-Nachwuchs eine Chance, holte unter anderem die „Vampyrs“, die „Cracks“, die „Mercys“, die „Spacemen“ und die „Walkers“ auf die Bühne. Seine Ehefrau war als Barfrau im Einsatz und gab den Amateurbands praktische Tipps zur Stil-Verbesserung.

„Schreien, Johlen und Randalieren“

Die Hoffnung, dass sich die Probleme mit den Anwohnern in Wohlgefallen auflösen würden, erfüllte sich indes nicht. Im Gegenteil: Die Beschwerden und Proteste erreichten in dieser Zeit eine neue Qualität, die Michaelis die Zornesröte ins Gesicht getrieben haben muss.

Nahezu täglich wurden Klagen und Ermahnungen laut. Hier eine kleine Auswahl von Beschwerden, die allein im September 1965 bei Polizei und Stadtverwaltung eingingen: Von „ekelhaften Abgaswolken“ und lautem „Schreien, Johlen und Randalieren“ ist dort die Rede, von der „schamlosen Berieselung und Verunreinigung unserer Häuserwände und Bürgersteige“.

Stars der Szene geben sich die Klinke in die Hand

Der Betrieb des Clubs lief dennoch wie gewohnt weiter, erreichte sogar einen neuen musikalischen Höhepunkt: „King Size Taylor“ und die „Maggots“ spielten im Oktober 1965 erneut im „Club 99“ und gaben den Anstoß für eine ganze Reihe von Top-Auftritten prominenter Künstler.

Die „Rattles“ mit Achim Reichel, eine der erfolgreichsten deutschen Beat-Bands, gab am 23. November ein umjubeltes Gastspiel im „Club 99“, gefolgt von den englischen „Liverbirds“, der bekanntesten rein weiblichen Band der Beat-Ära, die am 1. Dezember im „Club 99“ auftrat. Dann ging es Schlag auf Schlag: „Lee Curtis and the All Stars“ und „Cisco and his Dynamites“ kamen in der Weihnachtszeit, „Gigi and the Night-Shadows“ (Hamburg) übernahmen das Silvesterprogramm.

Michaelis richtete seinen Blick obendrein auf die Eltern der „Club 99“-Gänger und veranstaltete Bockbierfeste und ähnliche Abende, um den Erwachsenen deutlich zu machen, dass „sie ihre Kinder beruhigt die Tanzveranstaltungen besuchen lassen können“.

„Klabautermann“: Namensänderung schnell wieder rückgängig gemacht

Das Jahr 1966 brachte einige Veränderungen: Gerd Michaelis setzte sein Vorhaben, verstärkt erwachsene Gäste anzusprechen, konsequent fort, gestaltete den „Club 99“ um und nannte ihn fortan „Klabautermann“. Möglicherweise wollte der Gastronom mit diesem Schritt auch die Anwohner der Bernhardstraße besänftigen, deren Klagen über die langhaarige Jugend nicht verstummen wollten. Doch diese Taktik ging nach hinten los: Die Kundschaft blieb weg und Michaelis ruderte zurück - ab Mai 1966 hieß der „Klabautermann“ wieder „Club 99“.

Der Gifhorner Gastronom setzte erneut auf Beat, und siehe da: der Club platzte wieder aus allen Nähten. Drei echte „Knaller“ aus Liverpool hatte Michaelis für den Sommer 1966 gebucht: „The Remo Four“ („Peter Gunn“), „Ian and the Zodiacs“ („Ride your Pony“) und erneut „Lee Curtis and the All Stars“ („Ecstasy“) - drei britische Top-Acts, die allesamt im weltbekannten Hamburger Star-Club aufgetreten waren. Es war mit Sicherheit die erfolgreichste Zeit im „Club 99“ - danach ging es nur noch bergab.

Erneut hatte das Ordnungsamt eine ganze Reihe von Beschwerden zu Protokoll genommen und sah sich veranlasst, dem „Club 99“-Betreiber eine verschärfte Sperrstundenregelung anzudrohen: „Sollte bei den nächsten Kontrollen festgestellt werden, dass Lärm (Musik, Sprechgesang usw.) aus Ihrem Lokal dringt, der geeignet ist, die Nachtruhe der Anwohner zu stören, werde ich den Beginn der Sperrstunde (Polizeistunde) für Ihr Tanzlokal auf zunächst 23.00 Uhr festsetzen“, heißt es in einem Brief des Ordnungsamtes vom 8. September 1966 an Gerd Michaelis. Der Gastronom bekam die Probleme nicht in den Griff und schloss den „Club 99“ am 20. Februar 1967 „aus Gründen der Unrentabilität“.

Anwohner in der Bernhardstraße atmen auf

Erst im August 1967 reiften Pläne, dem „Club 99“ wieder Leben einzuhauchen. Der Gastronom Hans Günter Scholte, der bereits in Bremerhaven einige Lokale betrieb, kaufte der Gastwirtin Margarethe Beutgen das Grundstück an der Bernhardstraße 57 mitsamt der Biergaststätte „Drachenfels“ ab und reichte einen Konzessionsantrag ein. Die Stadt Cuxhaven willigte ein, machte aber gleichzeitig ihre Bedenken deutlich: „Gegen die Übernahme des Bierlokals in der Bernhardstraße ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Mit der Wiedereröffnung des Tanzlokals dürften nach den bisherigen Erfahrungen jedoch die alten Mißstände wieder eintreten.“

Aus dem Beat-Club wird eine Diskothek

Die Anwohner in der Bernhardstraße atmeten auf, als Scholte ankündigte, auf Band-Auftritte weitestgehend zu verzichten. 1967 war die Zeit der großen Live-Konzerte ohnehin vorbei. Und so wurde der „Club 99“ in Zeitungsanzeigen von September 1967 erstmals als „Discothek“ vorgestellt - die Discjockeys übernahmen das Zepter, der Plattenteller löste die „Musiker zum Anfassen“ ab.

Scholte setzte auf Happenings und Event-Partys - und kam dennoch nicht auf seine Kosten. Aus „Rationalisierungsgründen“ öffnete er seinen Tanzsaal ab Januar 1968 nur noch sonnabends und sonntags. Gleichzeitig versuchte er mit einem Umbau - im ersten Stockwerk wurde ein „Pop-Saloon“ eingerichtet - und dem neuen Namen „Gon-Club“ sich dem Publikumsinteresse anzunähern. Ohne Erfolg. Ende Juni 1968 war endgültig Schluss mit dem Tanzbetrieb an der Bernhardstraße. Scholte gab den Betrieb auf, aus dem Kult-Club von einst wurde ein schmuckloses Bierrestaurant. Drei Jahre später rollten die Abbruchbagger an: Das Gebäude wurde Ende 1971 abgerissen.