TBedeutende Funde: Heiliger Ort in Ahlerstedt entdeckt

Heilige Stätte: Thorsten Wahlers und Jan Ehlen vom SV Ahlerstedt/Ottendorf und Kreisarchäologe Daniel Nösler (Mitte) blicken auf die von Steinen begrenzten bronzezeitlichen Feuerstellen. Foto: Vasel

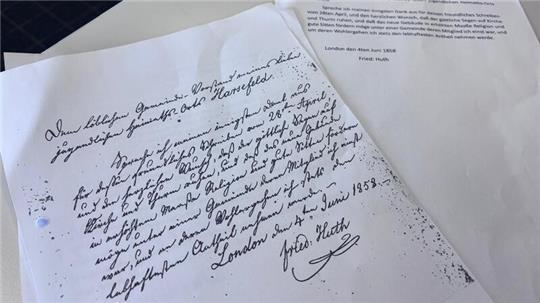

Dem Sportplatzbau sei Dank: Kreisarchäologe Daniel Nösler hat in Ahlerstedt eine fast 3000 Jahre alte Kultstätte freigelegt - und ein geheimnisvolles Objekt entdeckt.

Ahlerstedt. Wo heute Fans der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf den Fußballgöttern huldigen, gab es vor mehr als 3000 Jahren einen Kultort. Die Menschen der Bronzezeit zündeten auf dem Hügel am Büntweg große Feuer an. „In einer nachts nicht beleuchteten Welt muss das ein sehr beeindruckendes Schauspiel gewesen sein“, sagt Kreisarchäologe Daniel Nösler.

Er hat mit seinem Team um die Archäologin Andrea Finck und Ehrenamtlichen der Arbeitsgemeinschaft Archäologie oberhalb der Aue eine Kette von Feuerstellen freigelegt - in West-Ost-Ausrichtung.

Der Wissenschaftler vermutet, dass die Vorfahren der Ahlerstedter die Feuer bei der Winter- oder der Sommersonnenwende entzündeten und religiöse Rituale vollzogen. Während sich sein Team mit der Schaufel, der Kelle und dem Pinsel immer tiefer in die Vergangenheit gräbt, schauten am Freitagmorgen Thorsten Wahlers und Jan Ehlen von der SV Ahlerstedt/Ottendorf vorbei.

Bau des Kunstrasenplatzes startet kommende Woche

Fußballverein und Kreisarchäologie stehen bereits seit drei Jahren in Kontakt. Der Grund: Auf der Ausgrabungsfläche entsteht im Herbst 2024 ein Kunstrasenplatz, Ende nächster Woche geht es los. Der neue Platz soll bereits „Mitte Oktober“ dieses Jahres eingeweiht werden, sagt Wahlers.

Fast 2,7 Millionen Euro investieren die Ahlerstedter in ihr Sportzentrum, allein 1,2 Millionen Euro kostet der Kunstrasenplatz. Damit nicht genug: Auch eine Bürgerbegegnungsstätte entsteht. Die mehr als 1200 Sportler und die übrigen Einwohner profitieren von dem Förderprogramm „Soziale Dorfentwicklung“.

Doch nicht nur der Bund und das Land unterstützen das Projekt, sondern auch die Gemeinde Ahlerstedt, der Landessportbund und viele Sponsoren sicherten die Finanzierung. Ehrenamtliche bringen sich ein.

Wahlers und Ehlen sowie Nösler loben die Leidenschaft der Ehrenamtlichen. Denn auch auf der Grabung sind sie aktiv. Die Arbeitsgemeinschaft Archäologie grub selbst bei Regen und Hagel weiter.

„Der Zeitplan konnte so gehalten werden, der Bau des Kunstrasenplatzes kann pünktlich, wie geplant beginnen“, betont Nösler. Der Start im Sommer war wichtig. Beim Kunstrasen benötigen Sportstättenbauer heute Temperaturen von zehn bis zwölf Grad, so Wahlers.

Archäologen arbeiten mit Satellitenunterstützung

Während die Sportler sich am Freitagmorgen über den Fortschritt der Grabung informierten, dokumentierte Nösler die letzten Befunde mit einem Differential-GPS-Gerät auf seiner digitalen Karte. Satelliten- und mobilfunkunterstützt werden Funde, von der Grube bis zur Scherbe, auf zwei Zentimeter genau eingemessen.

Kreisarchäologe Daniel Nösler vermisst die Ausgrabungsstelle. Foto: Vasel

So können Wissenschaftler später virtuell über die Heilige Stätte und die Siedlungsreste aus der Bronze- und der Eisenzeit schreiten, während auf der Fläche längst Fußball gespielt wird.

„Vom Neandertaler bis zum Wikinger, alle waren sie hier“, sagt der Kreisarchäologe. Die Lage auf dem Hügel bot Schutz, Wasser gab es in der Aue. Der Weg zur Elbe war nicht weit. Bereits der Ahlerstedter Dorfschullehrer und Archäologe Willi Wegewitz (1898 - 1996) dokumentierte im Bereich der Hauptstraße „eine große Siedlung“.

Archäologen lieben Abfallgruben

Die Region war ein Hotspot, am Büntweg hat sich Nöslers Team durch fast 3000 Jahre Geschichte gegraben. Überreste von Brennofen und Lehmgruben sind, sichtbar durch die Verfärbungen im Boden, dokumentiert worden. Der Lehm wurde für Hausbau und Keramik-Herstellung benötigt.

Blick auf einen Spinnwirtel. Foto: Vasel

Die Gruben wurden danach verfüllt. Sie dienten als Mini-Mülldeponie. „Wir wühlen uns durch den Abfall der Bewohner“, so Nösler. Verkohltes Getreide und Keramikscherben, aber auch Werkzeuge wie einen Spinnwirtel holte sie wieder zurück ans Tageslicht.

Befunde werden dokumentiert. Foto: Vasel

Auf den Tisch kam vor allem Getreidebrei. Vorformen von Weizen wie Emmer, aber auch Gerste sowie Hirse und Roggen wurden angebaut. Die Menschen lebten auf der Stader Geest in einer Vorform des Fachwerkhallenhauses. Wald gab es kaum. Alle zwei bis drei Jahrzehnte waren die Pfosten der Häuser vergammelt. Mensch und Vieh lebten unter einem Dach. Gebäude waren in Ost-West-Richtung ausgerichtet, so bot der Giebel dem Wind weniger Angriffsfläche, so Nösler.

Hier wurde Kalk für die Abdichtung der Lehmwände gebrannt. Foto: Vasel

Die Menschen lebten damals noch nicht in Dörfern, sondern auf Einzelgehöften und in Weilern. Die Höfe waren etwa 80 bis 100 Meter voneinander entfernt. Klassische Dorfstrukturen gibt es erst ab Christi Geburt. Die Lehmwände wurden mit Kalk verputzt, auch ein Kalkofen wurde in Ahlerstedt jetzt freigelegt.

Daniel Nösler blickt auf ein 2000 Jahre altes eisenzeitliches Gefäß. Foto: Vasel

Die Alt-Ahlerstedter lebten heute wie damals nicht hinter dem Mond. Ihre Handelsbeziehungen reichten vom Römischen Reich bis nach Skandinavien. Sie waren pfiffig. Das zeigen Fragmente großer Vorratsgefäße. Diese weisen eine raue Oberfläche auf. Der Vorteil: Dank der größeren Oberfläche hielten diese das Wasser lange kühl (Stichwort: Verdunstungskälte).

Ringwallanlage

T Kreisarchäologe: Das „Stonehenge“ der Stader Geest stand in Oersdorf

Germanen liebten Cäsars Lieblingsgefäß

Die Langobarden standen auch in der Eisenzeit in Kontakt mit Kelten und Römern. Während Julius Cäsar sich im Jahr 52 vor Christi Geburt ganz Gallien nach der vernichtenden Niederlage des Averner-Fürsten Vercingetorix bei Alesia unter den Nagel riss, tranken die Germanen von Ahlerstedt in ihren verräucherten dreischiffigen Langhäusern von Ahlerstedt aus Becher und Trinkgefäßen im Mittelmeer-Stil.

Diese Scherbe gehört zu einer Situla aus Keramik, damit kopierten die Germanen vor 2000 Jahren einen metallenen Gefäßtyp der Römer und Kelten aus dem Mittelmeerraum. Foto: Vasel

Diese sogenannten Situla waren allerdings billige Kopien aus heimischer Keramik. Die wurden kräftig poliert, damit sie wie Metall glänzten. Letztlich kopierten die Germanen vor 2000 Jahren einen metallenen Gefäßtyp der Römer und Kelten aus dem Mittelmeerraum. Lediglich die Elite besaß Bronzegefäße, einige Germanen dienten auch im römischen Heer. Eine Scherbe präsentierte Nösler am Freitag.

Rätselhafter Fund lässt Forscher staunen

Vorsichtig hob der Kreisarchäologe auch einen Keramik-Fund aus einer Kiste. Eine verzierte Öffnung schmückt das in mehrere Teile zerbrochene Objekt. Er will weitere Wissenschaftler einschalten. Vielleicht war es ein Kultgegenstand oder Teil eines Altars der Langobarden. Nösler: „Ich stehe vor einem Rätsel, so etwas habe ich noch nie gesehen.“

Rätselhafter Fund: Wozu dieses Objekt diente, ist noch offen. Vielleicht war es Teil eines Altars oder Kultgegenstands. Foto: Vasel