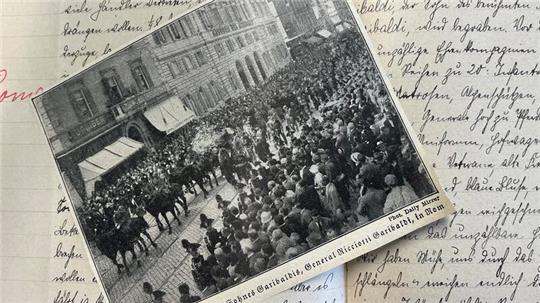

TDieses Foto ging um die Welt: Es steht für Zerstörung jüdischen Lebens

Dieses Foto ging als Beweis des aufkommenden Rassenwahns ab dem Jahr 1933 um die Welt. SA-Schergen trieben den Kinobesitzer Oskar Dankner und seine angebliche Geliebte Adele Edelmann begleitet von Hunderten Schaulustigen durch Cuxhaven. Foto: Archiv

Jüdisches Leben im Kreis Cuxhaven begann spät, Mitte des 18. Jahrhunderts. Es endete mit Flucht, Vertreibung und Vernichtung in der NS-Diktatur. Ein Bild ging um die Welt.

Landkreis Cuxhaven. Über etwa 200 Jahre hinweg, siedelten sich jüdische Familien in der Elbe-Weser-Region an, erklärt Dr. Frauke Dettmer in den Otterndorfer Seelandhallen. Sie etablierten und assimilierten sich - und wurden zwischen 1933 und 1945 vollständig ausgelöscht.

Dettmer beschäftigt sich seit 45 Jahren mit dem Schicksal jüdischer Familien. Der Vortrag fand im Rahmen des Themenjahres im Landkreis, „Demokratieförderung & Erinnerungskultur“, statt. Archivleiterin Julia Kuhnt und Erster Kreisrat Friedhelm Ottens freuten sich, dass das Thema auf großes Interesse stieß. Die Seelandhallen waren voll besetzt.

Keine freie Wahl des Wohnorts und des Berufs

Dr. Frauke Dettmer, Slawistin aus Rendsburg, hat ihre Wurzeln in Cuxhaven. Die ehemalige Leiterin des jüdischen Museums in Rendsburg beschrieb, wie sich im 18. Jahrhundert kleine jüdische Gemeinden zunächst in Neuhaus, Osten und Otterndorf und schließlich auch in Ritzebüttel bildeten.

Sie hatten keine freie Berufswahl, mussten sich auf Handel und Geldgeschäfte beschränken, durften ihren Wohnort nicht selbst bestimmen, hatten keine politischen Rechte. Allerdings schien das Zusammenleben mit der christlichen Mehrheit - anders als noch im Mittelalter mit seinen Pogromen und Stigmatisierungen - halbwegs friedlich zu verlaufen. Ghettos gab es hier nicht.

Stabile jüdische Gemeinde in Ritzebüttel

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts zählte die jüdische Gemeinde in Ritzebüttel rund 100 Personen, in ganz Hadeln waren es 61. Die kleinen Synagogen waren Beträume in Privathäusern. Lehrer übernahmen die religiösen Pflichten.

Einen Rabbi konnte sich keine Gemeinde leisten. Die Eingliederung in die Gesellschaft erfolgte über Bildung, Sprache und Kultur. Die religiöse Identität der jüdischen Einwohner blieb weitgehend intakt.

Ritzebüttel bildete die stabilste Gemeinde mit einer kleinen, 1816 in der Westerreihe errichteten Synagoge und einem wohlorganisierten Friedhof in Brockeswalde.

Auch in der Wingst gab es einen bis heute bestehenden jüdischen Friedhof, auf dem einst über 100 Bestattungen stattgefunden hatten, von denen heute aufgrund von Vandalismus lediglich noch etwa 20 übrig sind.

Gesellschaftliche Integration und Antisemitismus

Als ab Mitte des 19. Jahrhunderts Juden - zumindest auf dem Papier - allmählich die volle Gleichstellung erlangten, schrumpften die Gemeinden aufgrund von Abwanderung zusehends.

Das Kaiserreich ab 1871 hatte für die Juden zwei Gesichter. Zwar ging es einerseits mit der gesellschaftlichen Integration deutlich voran, aber der Antisemitismus erhielt eine neue Prägung.

Zeitgeschichte

T NS-Richter schicken fünf Altländer Schlachter ins Zuchthaus

Es ging nicht mehr um die Religionszugehörigkeit, sondern zunehmend um Rassenideologie, um die Zuschreibung der Minderwertigkeit, analysierte Frauke Dettmer.

In Cuxhaven warb ein Hotel in der Deichstraße damit, „judenfrei“ zu sein, zwei andere, darunter das Seepavillon, machten deutlich, dass Juden als Gäste nicht willkommen waren.

Dr. Frauke Dettmer bei ihrem Vortrag in Otterndorf. Foto: Rhode

13 Juden aus Cuxhaven starben in den Gaskammern und Ghettos

Viele Familien waren bis zum Beginn der NS-Zeit voll integriert, gehörten der bürgerlichen Mittelschicht oder sogar der örtlichen Elite an. Sie waren Fleischer, Kaufleute, Händler.

1933 lebten noch 33 jüdische Personen in Cuxhaven, weitere 10 waren Konvertiten. 13 von ihnen kamen in den Gaskammern der KZ oder in Ghettos in Osteuropa, vor allem in Minsk, ums Leben.

25 Menschen überlebten durch Emigration oder in den Konzentrationslagern.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

Brauner Mob trieb jüdischen Kinobesitzer und Verkäuferin durch die Stadt

Zu weltweiter Berühmtheit gelangte ein Foto, das Mitte des Jahres 1933 vor der NSDAP-Kreisleitung in der Marienstraße aufgenommen wurde. Aufgrund falscher Zuschreibung war der Bezug zu Cuxhaven lange nicht bekannt.

Eine Schlägertruppe der Marine SA stellte den jüdischen Kinobesitzer Oskar Dankner und seine angebliche Geliebte Adele Edelmann der Öffentlichkeit zur Schau. Mit diffamierenden Schildern um den Hals wurden sie, begleitet von Hunderten Schaulustigen, Mitläufern und Komplizen, durch die Stadt getrieben. Der Mob wurde erst am Bahnhof aufgelöst.

Die Demütigung von Dankner und Edelmann sei als Vorbote für den Rassenwahn der Nazis zu verstehen. „Rassenschande“ wurde zum Stichwort für etliche weitere Übergriffe. Adele Edelmann kehrte Cuxhaven den Rücken, Oskar Dankner verschlug es nach Kattowicz. Dort starb er in einem Gefängnis an einem Lungenleiden.

Systematische Verfolgung und Vernichtung

In den Folgejahren wurde jüdischer Besitz „arisiert“. Die Synagoge in Cuxhaven wurde von einer Truppe aus Polizisten und SA-Hilfspolizei überfallen und nahezu zerstört. Bereits im Mai 1933 kam es zu einem orchestrierten Boykott jüdischer Geschäfte, der etliche Existenzen vernichtete.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Im Gleichschritt ins Dritte Reich

Ging es den nationalsozialistischen Machthabern zunächst darum, Deutschland „judenrein“ zu machen, sie aus dem Land zu vertreiben, war spätestens ab 1941 die sogenannte „Endlösung“ das Ziel, also die massenhafte Ermordung von Jüdinnen und Juden in Vernichtungslagern und Ghettos, in denen die Menschen zusammengepfercht wurden.

Das hervorstechende Merkmal des Holocausts war, so Frauke Dettmer, der systematische, bürokratische Eifer und die Akribie der Dokumentationen, mit denen die Deportationen und anschließenden Massenmorde betrieben wurden.