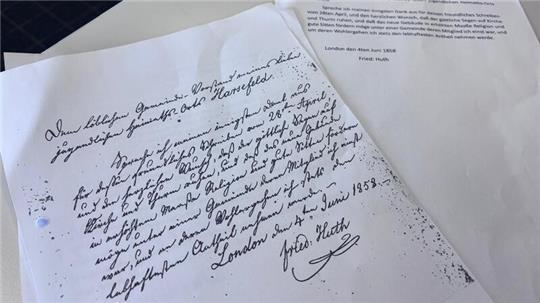

THarsefelder Geschichte mit Krimitouch: Von gruseligem Todesfall bis Badespaß

Die Badeanstalt in Harsefeld an der Wassermühle war ein beliebter Treffpunkt. Foto: Samtgemeindearchiv

Kreisarchäologe Daniel Nösler spricht über schwerste Verletzungen bei den Harsefelder Grafen. Über gespaltene Schädel und vereiterte Kieferknochen. Dazu gibt es noch mehr spannenden Lesestoff zu wahren Verbrechen, Spuk und zu schönen Erinnerungen.

Harsefeld. Die Wikinger waren den Harsefelder Grafen um 994 auf den Fersen, nahmen sie in Geiselhaft und töteten sie – vermutlich weil das Lösegeld nicht ausreichte. Mord- und Totschlag war keine Seltenheit vor Hunderten von Jahren, erfuhren die Zuhörer im Harsefelder Kino-Hotel. Einigen wurde der Schädel mit der Axt gespalten, andere starben durch das Schwert. Anhand der Knochenfunde stellten die Experten fest, dass es damals nicht zimperlich zugegangen sein muss.

Obwohl einige der Ritter ihre Verletzungen sogar überlebten. Alt wurden viele trotzdem nicht. Schwere Infektionskrankheiten aufgrund der kalt-feuchten Wohnverhältnisse und der Herdfeuer, die Dauerhusten hervorriefen, waren ebenso an der Tagesordnung wie eitrige Kieferschäden und kaputte Zähne aufgrund fehlender Hygiene. „Sie müssen unvorstellbare Schmerzen gehabt haben“, resümiert der Archäologe.

Die Grafen wurden alt - für damalige Verhältnisse

Diejenigen, die ein hartes, entbehrungsreiches Leben führen mussten, erreichten selten ein hohes Alter, sie starben mit Mitte 30. Die Grafen dagegen, so konnte man anhand der Skelette ziemlich genau bestimmen, wurden älter als 40, einige von ihnen sogar über 60.

Generell überlebten die Männer ihre Frauen, die durch die vielen Geburten enormen Risiken ausgesetzt waren. „Das, was heute jeder Hausarzt heilt, konnte damals zum Tode führen“, weiß Nösler.

Funde wie römische Gefäße, die in Gräbern der hohen Herren entdeckt wurden, lassen darauf schließen, dass die Verstorbenen einst auf Pilgerreise unterwegs waren. Denn eigentlich war es bei christlichen Bestattungen unüblich, dem Verstorbenen etwas fürs Jenseits mitzugeben. Wichtig war allerdings der Begräbnisort – damit die Seele auch ganz sicher in den Himmel aufsteigt, erzählt der Archäologe und verweist auf eine geplante Ausstellung in Harsefeld. Bis dahin lässt sich einiges über die Regionalgeschichte erlesen.

Spukgeschichte auf Platt und Badefreuden

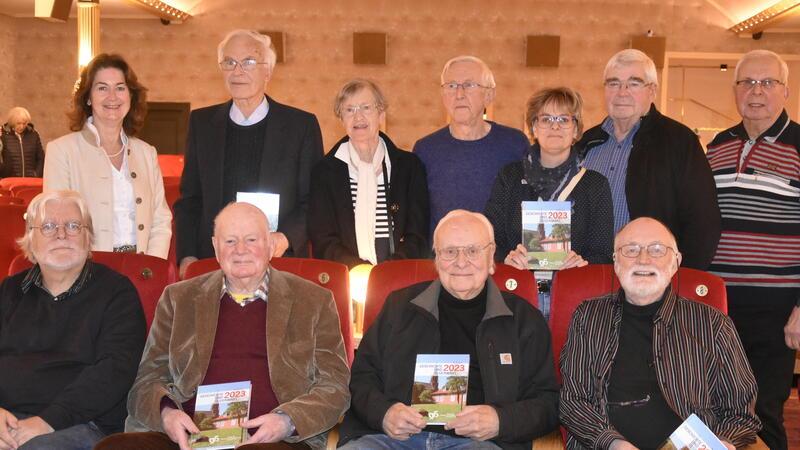

Zwölf Autoren und fast doppelt so viele Beiträge auf 240 Seiten hat das neue Jahrbuch des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte. Es enthält wieder viele interessante Geschichten rund um die Historie des Geestfleckens. Der Redakteur und 2. Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Dietrich Alsdorf, verantwortlich für die Gestaltung des Buches und selbst Autor, freute sich über die rege Teilnahme seiner „Mitschreiber“, die hoffentlich auch in Zukunft die kommenden Bücher mitgestalten.

Die Autoren präsentieren das neue Buch, in dem es auffallend gruselig zugeht. Foto: Felsch

Immer noch seien nicht alle Geschichten erzählt und alle Geheimnisse aufgedeckt, wie der stellvertretende Gemeindedirektor Bernd Meinke bestätigte. Um zukünftige Generationen wissen zu lassen, wie es früher in der Gegend zuging, brauche es neugierige Menschen, die sich die Zeit nehmen, um nachzuforschen. Das Archiv im Harsefelder Rathaus biete dazu aber eine Fülle an Material, so die 1. Vorsitzende Susanne de Bruijn, die über die aufwendige Rückholung eines Kachelofens aus dem ehemaligen Amtshaus schrieb, der jetzt als Blickfang im Harsefelder Museum steht.

Wer mehr über die Badefreuden im Wandel der Jahrzehnte wissen will, muss den Artikel von Günter Kachmann lesen, der dazu reichlich Fotos beisteuern konnte. Zu der Spukgeschichte auf Platt „Besöök in Kontoor“ fehlten fotografische Zeugnisse. Stattdessen wurden Zeichnungen von Angela Hoebink hinzugefügt.

Ein verwunschener Weg und Zwangsarbeiter

Kurios geht es weiter mit Neuigkeiten zur „Roten Lena“ von Dietrich Alsdorf, der auch an den verwunschen Weg „Der Katerstieg“ mitten in Harsefeld erinnert. Alsdorf berichtet außerdem von dem ältesten Weg im Ort, der Kirchenstraße, und über den uralten Quellteich am Klosterpark.

Eine zweite lustige Geschichte, die ins Plattdeutsche übersetzt wurde, ist „De Oontenmarsch“ von Heiner Kaiser und Günter Kachmann.

Wie Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkrieges in der Samtgemeinde gelebt haben, hat Heiko Kania recherchiert. Kania begab sich auch auf die Spuren der irischen Familie Wilson, deren Sohn eine Rolle in „Lena-Story“ spielt.

Dem Unternehmer Jacob Katt, der mit seiner Ziegelei die wirtschaftliche Entwicklung Harsefelds Ende des 19. Jahrhunderts prägte, ist ein Kapitel gewidmet, ein anderes dem berühmten Moorkolonisator Findorff.

Das 36. Jahrbuch ist dank vieler Sponsoren und Anzeigenkunden zum Preis von 14,95 Euro in den Harsefelder Geschäften und Banken erhältlich. Eine Bestellung ist über den Web-Shop des Vereins für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld möglich: www.gug-harsefeld.de.

Die Badeanstalt in Harsefeld an der Wassermühle war ein beliebter Treffpunkt. Foto: Samtgemeindearchiv