THochwasserschutz auf der Geest: Wie ein Hektar Bauland zu einem Schwamm wird

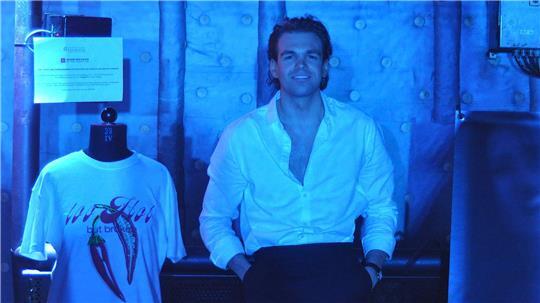

So soll eine Not-Entwässerungsmulde bei einer Schwamm-City aussehen. Es steht kein Wasser drin, zeigt Hochwasserexperte Dr. Bernhard Fischer (rechts) Firmenchef Lars Viebrock. Foto: Fehlbus

Starkregen, der nicht abfließen kann führt zu Überschwemmungen - wie in den vergangenen Monaten mehrfach im Landkreis Stade. Wieso die Gräben in der Schwamm-City in Harsefeld leer blieben und das Hochwasserprojekt Vorbild für viele Städte sein kann.

Harsefeld. Der Graben hinter den besonderen Einfamilienhäusern der Firma Viebrockhaus in Harsefeld ist trocken, obwohl er als letztes Modul der ausgeklügelten Schwammsiedlung nicht rückhaltbares Regenwasser speichern soll. Rasen wächst darin. Selbst in der Phase mit Dauerregen sei hier kein Wasser bis in den Rellerbach geflossen, sagt Hochwasser- und Bauexperte Dr. Bernhard Fischer. Er hat das Harsefelder Familienunternehmen bei der Planung des Schwamms unter der Smart-City beraten.

Auf dem Schild der CO2-neutralen Smart-City ist ein Siegel zu sehen. Es fällt erst auf den zweiten Blick auf: „Dieses Haus ist Hochwasser und Starkregen gesichert“ steht auf der Plakette des Hochwasser-Kompetenz Centrums aus Köln. Das Thema wird mit dem Klimawandel auch für Gegenden aktuell, die bisher nicht zu den klassischen Regionen mit Überschwemmungsgefahr zählten. Dazu gehört auch die höher gelegene Geest.

Dramatische Bilder führen Folgen von Stark- und Dauerregen vor Augen

Beim Jahrhundert-Hochwasser 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben allein an der Ahr mindestens 136 Menschen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Auf das, was folgte, war keiner vorbereitet. Ende 2023 und Anfang 2024 lässt nicht Starkregen, sondern Dauerregen Flüsse in Niedersachsen über die Ufer treten.

Landwirtschaft

T Dauerregen und die Folgen: Bauern kämpfen mit vielen Problemen

An den letzten Tagen des vergangenen Jahres um Weihnachten herum war die Lage auch im Landkreis Stade dramatisch. Pumpen liefen, Straßen wurden aufgebaggert, Helfer sicherten die Deiche. Dazu kam die Sorge, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Flutwelle vom Oberlauf der Lühe, die in diesem Bereich Aue heißt, folgen könnte. Hauptgrund: Die Regenrückhaltebecken in der Samtgemeinde Harsefeld waren zu diesem Zeitpunkt übervoll.

Kein Tropfen Wasser aus der Smart-City in den angrenzenden Rellerbach

Von Dachrinne und Gully in den Graben, vom Graben in den Elbe-Nebenfluss und weiter zu den Sperrwerken, die rechtzeitig geschlossen und geöffnet werden müssen - das ist der bisherige Weg großer Teile des Regenwassers von der Geest zu den Gemeinden, die direkte Elbanrainer sind. Aus der Harsefelder Schwamm-City, wie die Siedlung in einer Ecke des Neubaugebiets am Rellerbach auch genannt wird, kam kein Wasser hinzu.

In direkter Nachbarschaft ist es nass, während es in der Smart-City keine Probleme mit Regenwasser gab. Foto: Viebrockhaus

Das war der Auftrag an Dr. Bernhard Fischer. Kein Tropfen sollte von dem Hektar Fläche der Smart-City in den Rellerbach fließen. Mission erfüllt. „Auch wenn niemand den Praxistest mit den Regenmassen so gewollt hat, können wir jetzt feststellen, dass das System funktioniert“, sagt Dirk Viebrock, gemeinsam mit Bruder Lars Viebrock in dritter Generation Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Was in Harsefeld klappt, geht auch in Städten wie Gelsenkirchen

„Das ist hier das Reallabor zur Blaupause“, sagt Fischer. Der Boden in dem Gebiet in Harsefeld sei schwach bis gering versickerungsfähig. Auf den Äckern rund um die Siedlung stehen große Pfützen. Fischer zeigt auf die benachbarte Fläche ein paar Meter weiter. „Was hier bei den schwierigen Bodenverhältnissen klappt, geht auch in Gelsenkirchen“, sagt der Experte.

- Europa hat eine neue Smart City - in Harsefeld

- Startschuss für Harsefelder Smart City - Revolutionäre Stromversorgung

- Smart-City-Idee wird real: In Harsefeld entsteht eine CO2-neutrale Siedlung

In dicht bebauten Städten ist es nicht der Erdboden, es ist die Flächenversiegelung, die das Grundwassersystem beeinflusst. Hier ist die Idee der Schwammstadt einst entstanden. Damit das Kanalsystem nicht überlastet und der Grundwasserspeicher wieder aufgefüllt wird, nehmen Schwammstädte das Regenwasser möglichst vollständig auf und geben es nur langsam wieder ab. Das ist auch das System in Harsefeld.

Bei einem normalen Regen sind es die Gründächer der 18 Häuser, die das Wasser in ihrer Substratschicht aufnehmen und nur langsam versickern lassen. Weil ein Starkregen mit um die 30 Liter pro Quadratmeter in der Stunde nicht alleine von Gründächern zurückgehalten werden kann, wurde das modulare System „Schwammsiedlung Smart-City“ entwickelt.

Für die Gartenbewässerung: 3.000 Liter Wasser im Speicher

Über eine spezielle Schotterschicht neben dem Ökopflaster der Straße wird das Wasser in eine 30 Zentimeter starke Schicht unter der Straße geleitet. Dort kann es versickern und einen Beitrag zur Grundwasserneubildungsrate leisten. „Wir stehen hier über einem Regenrückhaltebecken“, sagt Fischer und deutet auf die Straße zwischen den Häusern.

Für den Fall, dass auch diese Speicherschicht voll ist, gibt es einen Überlauf in weitere Rigolen. Abgeleitet vom französischen Wort für Rinne ist eine Rigole ein unter der Erdoberfläche liegender Pufferspeicher, aus dem langsam Wasser in den Grundwasserspeicher abgegeben wird, aus dem es aber auch einen Überlauf gibt, in der letzten Stufe in Harsefeld in den Rückhaltegraben.

Bußgeldverfahren

Strafe für Telekom & Co.: Hier streikt das Handynetz im Kreis Stade

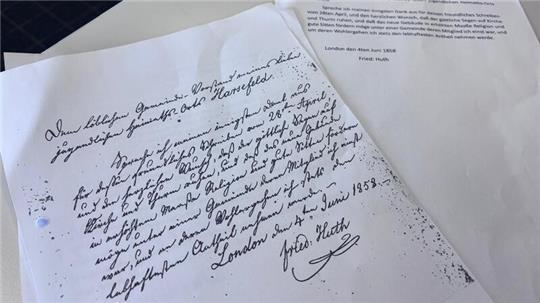

Das Regenwasser der Dachflächen füllt Zisternen. Dirk Viebrock öffnet einen Schacht mit Wasserleitung. Die hier gesammelten 3.000 Liter stehen bei Trockenperioden zur Verfügung. Die Pumpe springt sofort an. Würde jetzt eine längere Trockenphase folgen, könnte damit der Rasen bewässert werden, ohne dass aufwendig aufbereitetes Trinkwasser aus dem städtischen Netz zur Grünbewässerung benötigt wird. Jedes der etwa 500 Quadratmeter großen Grundstücke verfügt über einen eigenen Sammelbehälter.

Mehr Extremwetter-Ereignisse als Folgen des Klimawandels

Von 1880 bis 2012 stieg die globale Mitteltemperatur in Bodennähe um 0,85°C. Etwa zwei Drittel der Erwärmung fallen auf den Zeitraum seit Mitte der 1970er Jahre. Alle bisherigen Jahre ab 2001 gehören laut US-Bundesbehörde NASA zu den wärmsten seit Beginn der regelmäßigen instrumentellen Messung. Das Bundesumweltamt benennt zugleich eine Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen und Starkregenereignisse. Dies lasse sich nicht eindeutig voraussagen, aber Häufigkeit und Dauer seien messbar mehr geworden.

Die Zisterne mit 3.000 Litern Fassungsvermögen ist voll. Dirk Viebrock zeigt, wie im Sommer mit dem System beregnet werden kann. Foto: Fehlbus

„In 10 bis 20 Jahren werden wir noch längere Trocken- und Regenzeiten haben. Dann geht der Kampf ums Wasser los“, erwartet Fischer. Vielleicht müssten dann große Pipelines durch Deutschland geführt werden, in denen Wasser transportiert wird. Ganz fern scheint der Gedanke auch im Landkreis Stade nicht. Garten- und Poolbesitzern drohte in den vergangenen Jahren bei langen Trockenzeiten im Sommer bereits mehrfach ein Verbot, Trinkwasser für den Außenbereich einzusetzen.

Grauwasser in der Toilette ist noch ein Thema für die Zukunft

Die Ressource Wasser sei nicht unerschöpflich, sagt Fischer. Auch deshalb mache es Sinn, es lieber zu speichern als wegzuleiten. Das Grundwasser könne so wieder aufgefüllt werden.

Das Schild der Smart-City weist auch auf den Hochwasserschutz hin (goldene Plakette). Foto: Fehlbus

Was er sich bei einem Gang durch die inzwischen zum Teil bewohnte und im Alltagstest angelangte Smart-City in Harsefeld noch wünschen würde, wäre ein Umdenken beim Umgang mit dem Trinkwasser. Zum Spülen in der Toilette sei eine Umstellung auf Grauwasser möglich, sagt er. Gering verschmutztes Abwasser aus Badewanne, Dusche oder Waschmaschine könnte nach einer Aufbereitung sinnvoll verwendet werden. Dann würde auch hier das Wasser im Kreislauf geführt und nicht so schnell aus der Smart- und Schwamm-City herauskommen.