THorneburger Holzrücker im Wettbewerb mit der Forstmaschine

Im Slalom an den Waldrand: Andreas Ludewig und Eddi ziehen die Stämme durchs Beerster Unterholz. Foto: Landesforsten

Viele Waldbesitzer möchten zurück zu den Wurzeln. So wird im Sinne einer naturnahen Forstwirtschaft der Einsatz von Rückepferden forciert. Auch bei der Revierförsterei Holzurburg läuft ein Versuch.

Geestland. Es ist früh am Morgen und kalt im Beerster Spitzackerholz. Ingo Reimann, erfahrener Holzrücker, steht neben seinem Pferd Tobi, einem kräftigen Noriker mit dichtem, fast schwarzem Fell. Er zieht das Geschirr fest und klopft dem Tier freundlich den Hals. Reimann belebt an diesem Tag eine alte Tradition. Reimann, Tobi und seine Kollegen, der Noriker Eddi und das rheinische Kaltblut Balou haben heute mit ihren Pferdeführern Cynthia Schimanowski und Andreas Ludewig ein gutes Stück Arbeit vor sich. Forstwirte haben im ortsnahen Waldgebiet - einem Teil der unter Naturschutz stehenden Beerster Fleckenshölzer - mittelstarke Buchen im Alter von knapp 60 Jahren gefällt.

Der Stamm rutscht über das feuchte Laub

Ingo Reimann sieht sich um und nimmt die langen Leinen auf, während er mit geübtem Blick die Lage der gefällten Baumstämme prüft. Ein kurzes Kommando, und Tobi tritt an. Die Zugstränge spannen sich, die schweren Stämme beginnen sich langsam zu bewegen. Ein leises Knacken und Poltern, kaum zu hören auf dem winterlichen Waldboden. Das Geräusch mischt sich mit dem rhythmischen Schnauben des Pferdes. Der Stamm rutscht über das feuchte Laub. Tobi ist die Ruhe selbst.

Heute kommen Forstmaschinen und Seilwinden zum Einsatz

Reimann, der das Holzrücken mit Pferden im Nebenberuf betreibt, ist das erste Mal mit seinen vierbeinigen Arbeitskollegen auf Einladung der Revierförsterei Holzurburg im Cuxland zu Gast. „Das Holzrücken mit Pferden war bis in die 1970er Jahre noch Mittel der Wahl, heute kommen für diese Arbeit tonnenschwere Forstmaschinen und Seilwinden zum Einsatz“, erzählt der Mann aus Horneburg im Landkreis Stade. „Diese benötigen viel Platz und fahren auf sogenannten Rückegassen. Schäden und Verdichtung des Waldbodens und an verbleibenden Bäumen und damit ein wirtschaftlicher Schaden im Bestand lassen sich kaum vermeiden. Im Spitzacker, einem beliebten Waldgebiet zur Naherholung mit vielen Spazierwegen, haben sich die Forstleute gegen den Einsatz von Maschinen und für eine schonendere Methode entschieden.“

„Wir haben hier ein schwieriges Waldstück“

Tobi schnaubt leise und scharrt mit dem Huf in der feuchten Erde. 200 Meter sind es bis zum Sammelplatz für das Holz am Waldrand - ein ordentliches Stück Arbeit für das Tier.

Pferdeführerin Cynthia Schimanowski zeigt dem rheinischen Kaltblut Balou, wo es langgeht. Foto: Landesforsten

„Wir haben hier ein schwieriges Waldstück“, erklärt Reimann. „Effektiv für Pferde sind Rückewege von 40 bis 60 Metern. Die längeren Wege bringen unsere Tiere an die Grenzen ihrer Kondition. Auch, weil sie hier relativ starkes Holz bewegen müssen.“

Einsatz von Pferden pfleglich für den Waldbestand

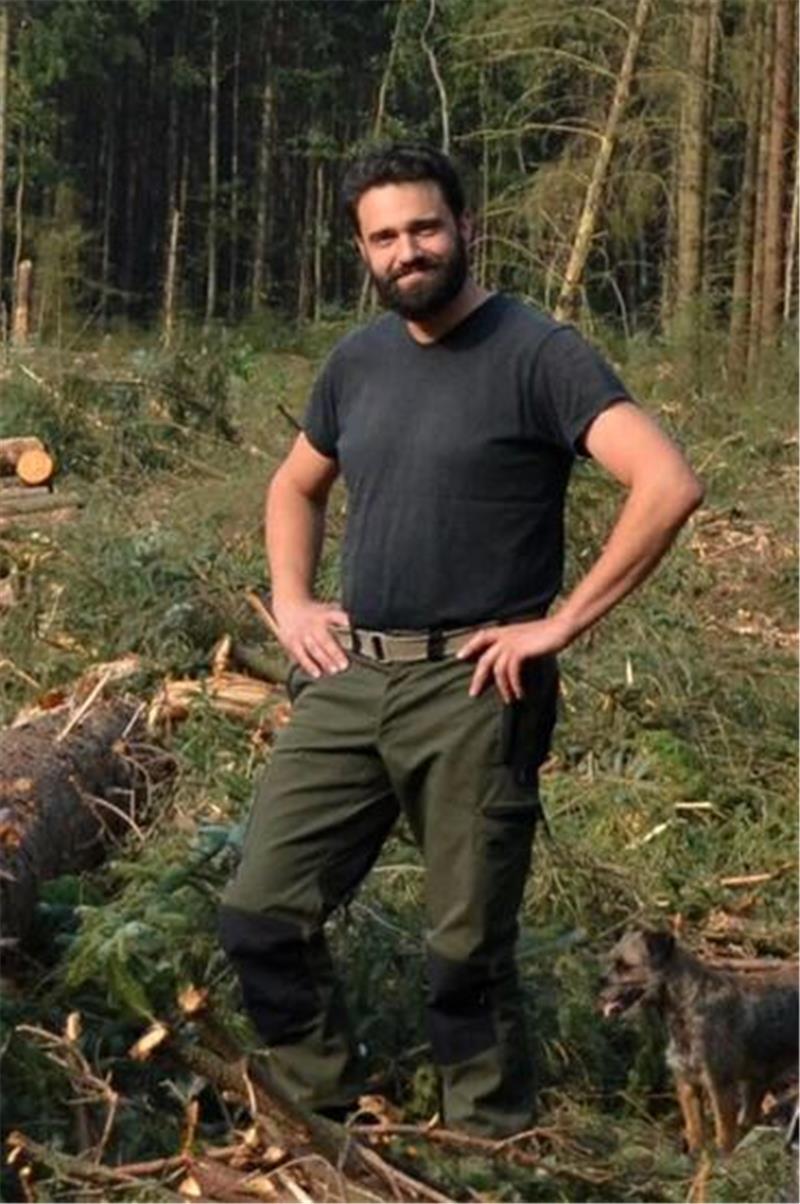

Revierförster Tobias Loewer bestätigt, dass der Einsatz von Pferden sich als sehr pfleglich für den Waldbestand zeigt. Es hätten sich aber auch die Grenzen der Belastbarkeit der Pferde selbst bei diesen geringen Holzdimensionen gezeigt.

Tobias Loewer ist der Leiter der Revierförsterei Holzurburg. Foto: Scheiter

Und die Schwere und Gefährlichkeit der Arbeit. „Drei Pferde haben mit ihren Führern in zwei Tagen das geschafft, was eine Forstmaschine wohl in wenigen Stunden geschafft hätte. Oder besser: hätten dies fast geschafft, denn alle Holzstücke konnten die Pferde leider nicht bewegen“, resümiert Loewer. Auch müsse das Holz noch durch eine Forstmaschine aufgeschichtet werden, nachdem die Pferde es an den Waldrand gezogen haben.

Einsatz von Rückepferden auch ökonomisch interessant

Das Verfahren selbst sei dennoch sehr interessant in Bereichen, in denen sich ein maschineller Einsatz verbietet, in denen entsprechende Holzdimensionen vorliegen und nicht auf die Holznutzung verzichtet werden soll. „Hier kann in einem begrenzten Einsatzspektrum der Einsatz von Rückepferden neben den ökologischen, ästhetischen und kulturellen Vorteilen auch sogar ökonomisch interessant sein, vor allem auch in der Zusammenarbeit mit Forstmaschinen“, erklärt der Forstmann.

Kein Ernteverfahren für eine große Fläche

„Keinesfalls wird es aber möglich sein, dieses Verfahren großflächig einzusetzen oder dadurch konventionelle Forstmaschinen zu ersetzen. Es gibt zu wenig Pferde und Pferderücker, häufig wird zu starkes Holz geerntet und die negativen Aspekte eines Maschineneinsatzes sind zu gering. Aber ich halte es für wichtig, ein breites Spektrum unterschiedlicher Möglichkeiten zu erhalten und mitzudenken, um in jeder Situation das optimale Verfahren wählen zu können.“ Das geerntete Holz wird nun überwiegend als Brennholz an lokale Abnehmer verkauft, bessere Stammstücke auch an einen Holzkäufer. Der Frühling kann kommen. Hergestellt werden daraus Eisstiele. (gsc/bel)