TKartoffel- und Rübendiebe: Was die Polizei 1946 im Stader Nachbarkreis auf Trab hält

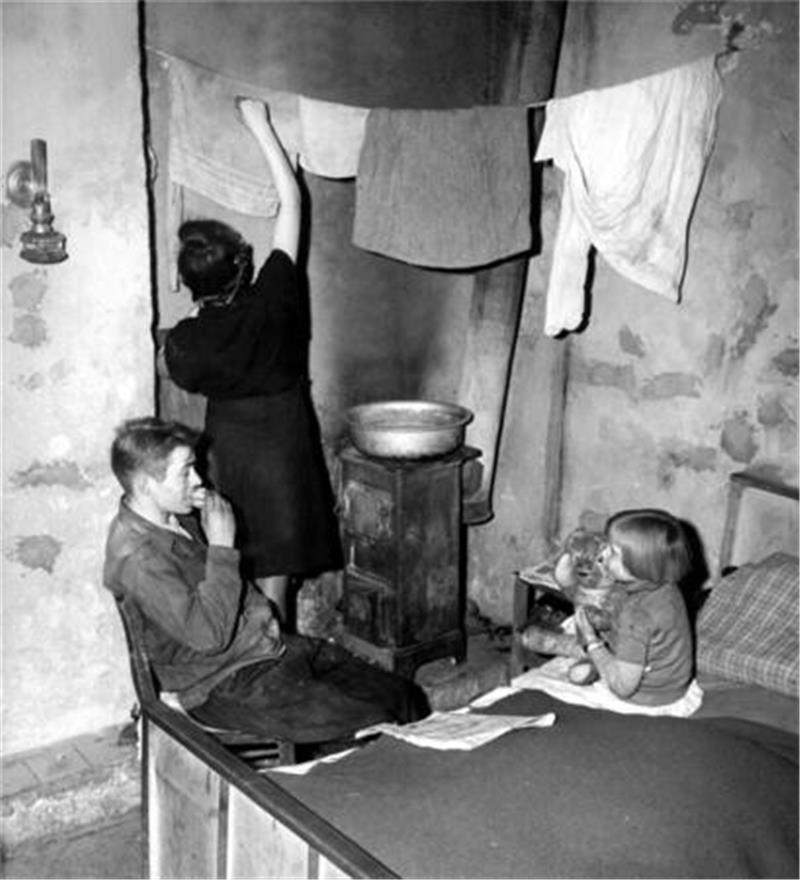

Das Leben der Besiegten war von Hunger, Elend, Wohnungsnot geprägt. Der Winter 1946/47 brachte nie dagewesene Kälte. Hunderttausende starben.Foto: Frm Foto: Frm

Wer umzieht, dem fallen beim Packen meist vergessene Schätze in die Hände. So auch den Zevener Polizisten, die die Station an der Lindenstraße zum Jahreswechsel verließen. Der Schatz: Eine Akte aus den Jahren 1945 bis 1952.

Fringsen. Die Folgen des allgegenwärtigen Mangels an Lebensmitteln beschäftigt die Polizisten im Regierungsbezirk Stade in zweifacher Hinsicht: Einmal sind sie angewiesen, illegale Geschäfte und Diebstahl zu unterbinden und zu verfolgen - auf der anderen Seite erliegt mancher Ordnungshüter selbst der Versuchung und vergeht sich.

Solcherlei Fehlverhalten nimmt Oberrat Hagemeyer, kaum dass er Mitte Juli 1946 das Amt des Polizeichefs im Bezirk Stade angetreten hat, zum Anlass für eine Kommando-Anordnung. Hagemeyer schreibt: „Noch ist das volle Vertrauen zur Polizei in allen Kreisen der Bevölkerung nicht wieder hergestellt, und in diesen Notzeiten ist die Polizei manchen Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt. Jeder Beamte, ganz gleich auf welchem Posten er steht, muss sich daher vor Augen halten, dass er mehr als jeder andere der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt ist und muss sein Verhalten danach richten.“

Hagemeyer versichert, er werde Beamten, die ihre Pflicht erfüllen, zur Seite stehen, wenn sie ungerechtfertigterweise angegriffen werden. „Ich lasse aber auch keinen Zweifel darüber, dass ich rücksichtslos alle Beamten zur Verantwortung ziehen werde, wenn sie sich grobe Verfehlungen zuschulden kommen lassen oder sonst dem Ansehen der Polizei ernsten Schaden zufügen.“

Seinen Worten folgen umgehend Taten. Er lässt einen Oberwachtmeister in Verden aus dem Dienst entfernen, der sich drei Monate doppelte Lebensmittelkarten erschlichen hat. Desgleichen einen Stader Polizeimeister, der sechs Zentner Kirschen von einem Obstbauern kaufte und sie ohne Berechtigungsschein aus dem Alten Land ausführte.

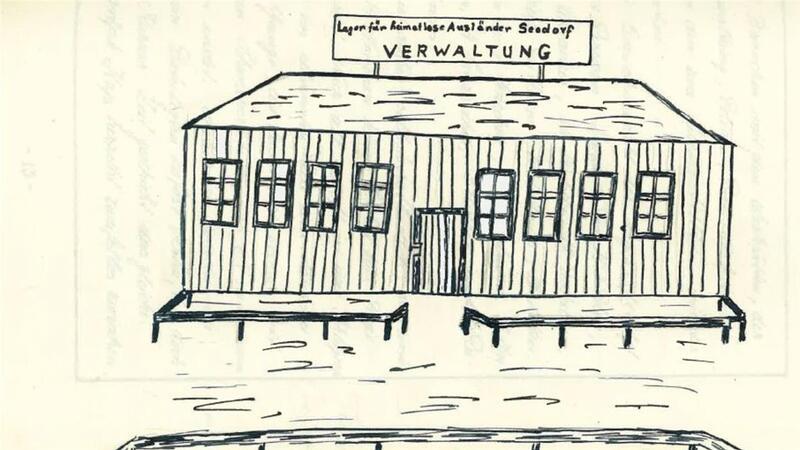

Zutritt zum Lager Seedorf nur mit englischer Begleitung

Im Juli 1946 setzt Hagemeyer die Kreiskommandanten über den Inhalt einer Anordnung der britischen Militärregierung in Kenntnis. Demnach ist deutschen Polizisten der Zutritt zu Ausländerlagern ausschließlich in Begleitung zweier bewaffneter englischer Soldaten gestattet. Die deutschen Polizisten dürfen keine Waffen tragen.

Hintergrund ist die Übergabe der Ausländerlager von den Briten an die UNRRA, die Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen. Die UNRRA kümmerte sich um die heimatlosen Ausländer, die Displaced Persons (DP). Mit Kriegsende belief sich die Zahl der DPs im Reichsgebiet auf rund acht Millionen - überwiegend osteuropäische Zwangsarbeiter. Ein großes Ausländerlager befindet sich zwischen Seedorf und Godenstedt.

Heimatgeschichte

T Polizeiakte aus dem Jahr 1946 entdeckt: Schwarzmarkt, Raub und Verwahrlosung

Langobarden

T Sondengänger stößt in Stade auf archäologischen Schatz

Auf dem Gelände der ehemaligen Marine-„Kaserne“ stehen rund 220 Holzbaracken. Dort waren in der zweiten Kriegshälfte etwa 3500 Marinesoldaten stationiert. Nach dem Untergang des III. Reiches nutzen die britischen Besatzer die Kaserne als Durchgangslager für DPs. Ende 1945 sollen in den Baracken rund 10.000 ehemalige polnische Zwangsarbeiter untergebracht gewesen sein. Im Frühjahr 1946 sammeln die Briten dort Litauer, Letten und Esten.

Lagerinsassen ziehen in den Nachkriegsmonaten in kleinen und größeren Gruppen durch die nähere und weitere Umgebung, um Diebstähle, Einbrüche und Überfälle zu verüben. Der englischen Besatzungsmacht, der deutschen Polizei und dem Selbstschutz gelingt es nach und nach, die Übergriffe einzudämmen.

Kartoffeldiebe in der Feldmark um das Lager Seedorf

Als sich im Sommer 1946 die Fälle von Kartoffeldiebstählen häufen, weist der Chef der Polizei im Kreis Bremervörde, Wypior, der als Oberinspektor nicht länger im Rang eines Hauptmanns steht, Folgendes an: „Der Feldmark um das Lager Seedorf ist besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die gemeldeten Diebstähle zeigen, dass hier Sondermaßnahmen Platz greifen müssen.“ Die Stationskommandanten in Bremervörde und Zeven sollen ihre Einsätze koordinieren.

Angesichts der unzureichenden Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung gilt der Kartoffel im Herbst 1946 weiterhin das Augenmerk der Polizei. Das Zentralamt für Ernährung bittet darum, „mit aller Schärfe gegen den ungesetzlichen Bezug und Transport von Kartoffeln vorzugehen.“ Das Amt weist darauf hin, dass die Abgabe von Kartoffeln vom Erzeuger an den Verbraucher nur zum Zwecke der Einkellerung erfolgen darf. Pro Erwachsenem dürfen zwei Zentner Kartoffeln, pro Kind unter drei Jahren darf ein Zentner eingekellert werden. Das Einkellern ist vom Verbraucher mit einem Einkellerungsschein nachzuweisen.

Die sogenannte Fluko Anfang der 1950er Jahre. In den Militär-Baracken am westlichen Stadtrand Zevens kamen Flüchtlinge und Vertriebene unter. Foto: Museum Kloster Zeven

Für den Transport von Kartoffeln bedarf es der Ausstellung von Begleitpapieren.

Dafür sind die Kreisbauernschaften zuständig. Die Begleitpapiere sind nur gültig, wenn sie ein Dienstsiegel tragen. Polizeichef Hagemeyer wies die Dienstellen im Bezirk an, jeden verfügbaren Mann für die Überwachung der Kartoffeltransporte einzusetzen.

Keine Nahrungsmittelhilfe für die Besiegten

Die Ursachen der desolaten Ernährungslage sind vielschichtig. Aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten kommen weder Kartoffeln noch Getreide in den Westen des untergegangenen Reiches. In der Landwirtschaft fehlen Arbeitskräfte. Der Sommer 1946 war zu trocken. Die Ernteerträge sind mager.

Die Alliierten versagen den Besiegten Hilfe. Lebensmittelpakete etwa des Internationalen Roten Kreuzes dürfen ausschließlich an ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Überlebende und befreite Kriegsgefangene der Alliierten verteilt werden. Die Deutschen sollen hingegen aus dem zerstörten Land ernährt werden.

Das gelingt nicht. Die von den Briten eingesetzten Behörden kürzen mangels Masse die Rationen auf rund 800 Kalorien am Tag. Wenigstens 1500 wären nötig. Die Care-Pakete aus den USA sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das Verwaltungsgebäude des Lagers für heimatlose Ausländer in Seedorf. Die Zeichnung stammt von Ludmilla Corny, die sie für einen Schulaufsatz Ende der 1950er Jahre anfertigte.Foto: Ludmilla Corny Foto: Ludmilla Corny

Zu der grassierenden Unterernährung gesellt sich ab November 1946 Kälte. Der Winter bringt 40 Tage Dauerfrost und Temperaturen von unter 20 Grad minus. Es fehlt an Heizmaterial. Auch Briten und Franzosen demontieren - so in den Kohlerevieren. Die Folge ist Kohlemangel. Der sogenannte Hungerwinter fordert nochmals hunderttausende Opfer. Wer noch Wertsachen besitzt, der versucht, auf dem Schwarzmarkt oder bei Bauern etwas Essbares dafür zu ergattern. Diebstahl, Mundraub, ist an der Tagesordnung.

Polizisten suchen in Handwagen nach Kartoffeln und Rüben

Davon zeugt eine Anweisung des Stader Polizeichefs von Anfang Dezember. Oberrat Hagemeyer fordert verstärkte Anstrengungen, um den zunehmenden Diebstahl von Kartoffeln und Zuckerrüben einzudämmen. „Personen, die mit Handwagen angetroffen werden, sind zu kontrollieren“ und das Diebesgut ist zu beschlagnahmen, lautet seine Anordnung.

Der stellt sich der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings unter dem Eindruck von Hunger- und Kältetod scheinbar entgegen. In seiner Silvesterpredigt rechtfertigt der Kardinal Mundraub für den Eigenbedarf. Frings spricht von der Kanzel: „Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann.“ Fortan heißt Stehlen von Nahrung, Kohle, Holz im Volksmund „fringsen“.

Ausgerechnet in diese Zeit fällt die Ankündigung der britischen Regierung einer „Sonderentlassung“ deutscher Kriegsgefangener aus England.