TLehrer im Kreis Stade bespitzelt und mit Berufsverbot belegt

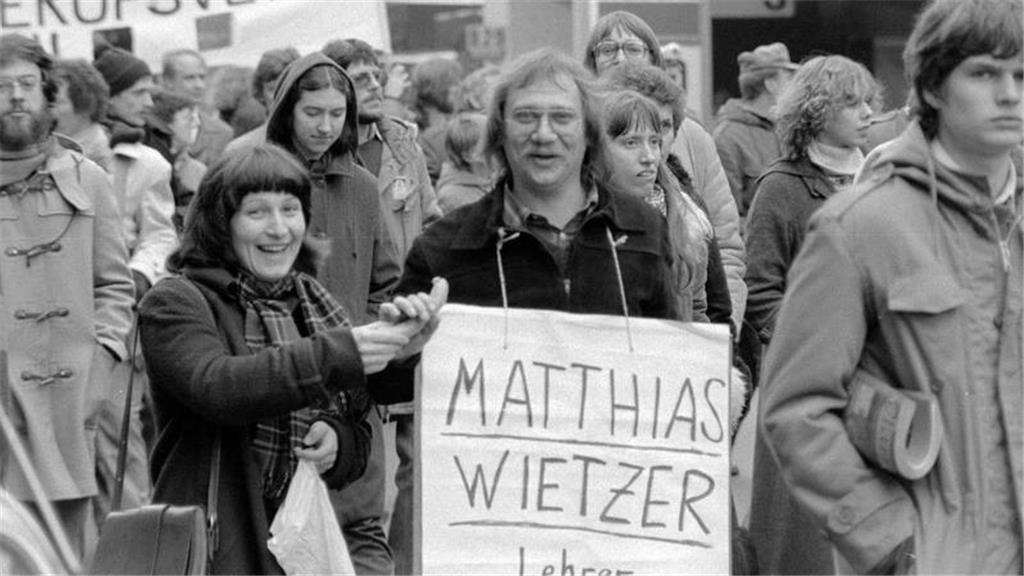

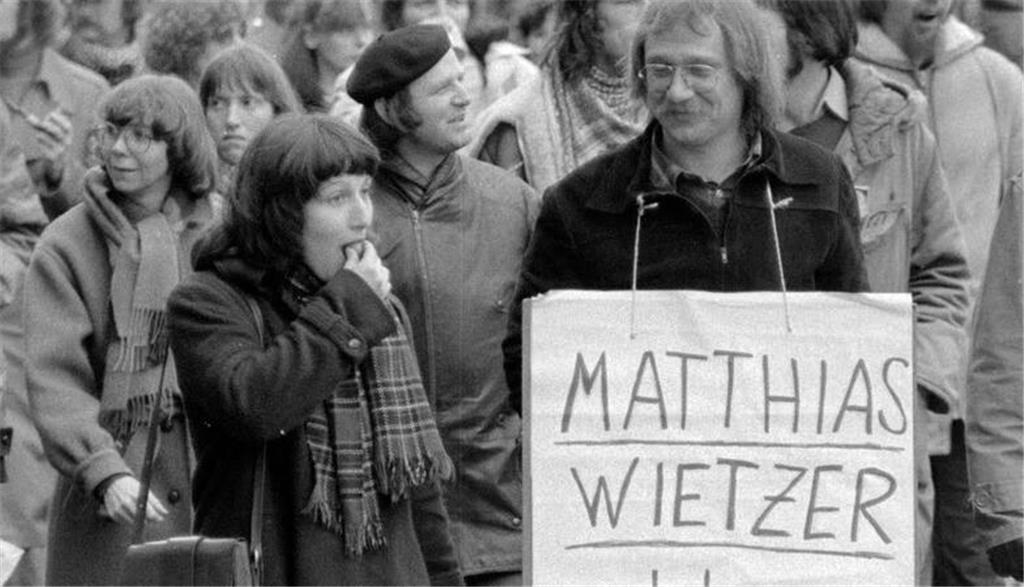

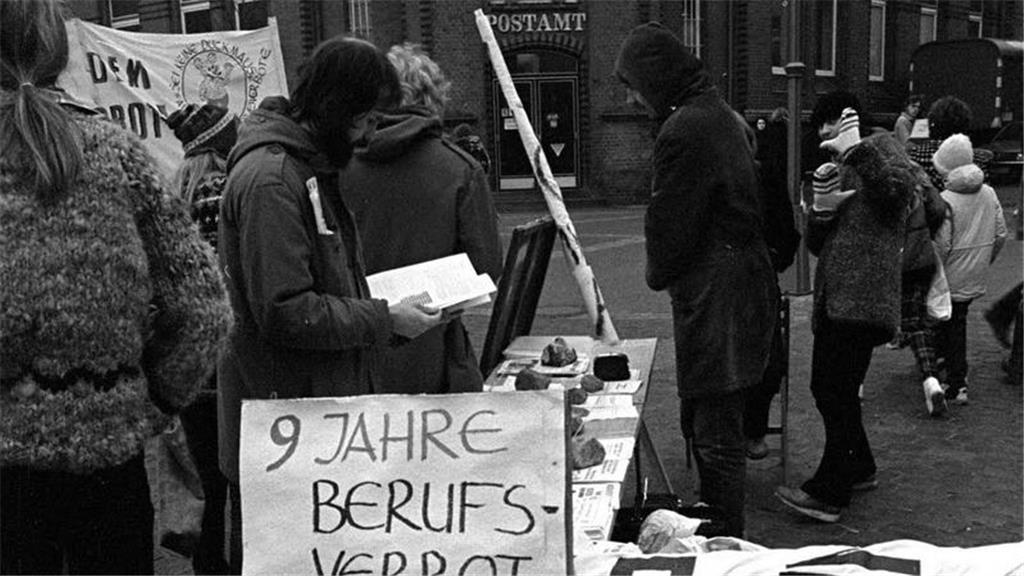

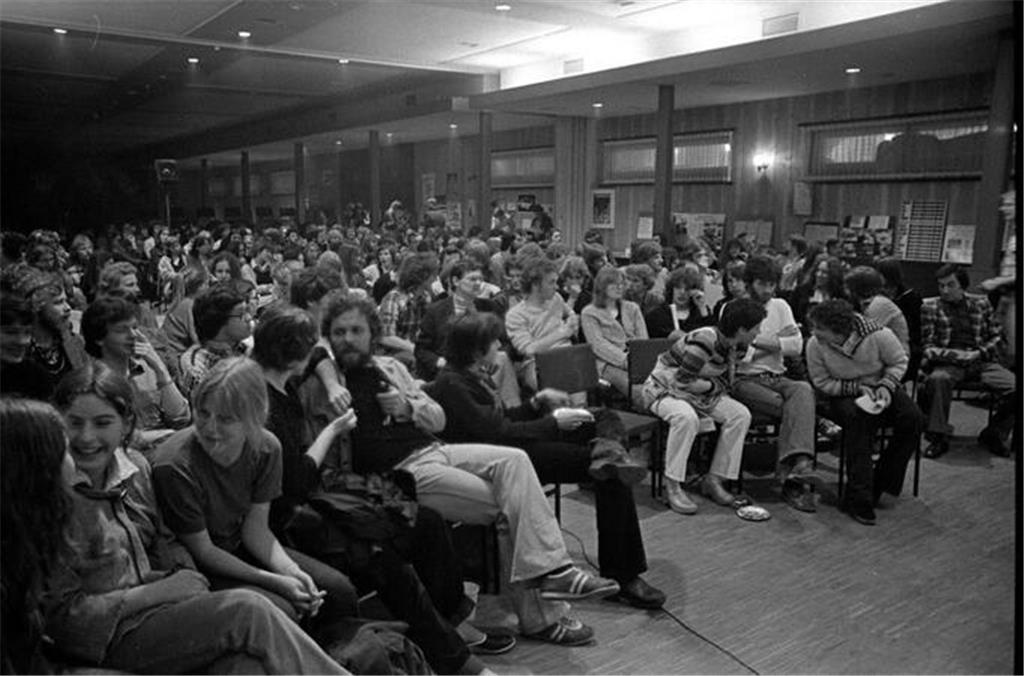

Demo gegen den Radikalenerlass in der Stader Innenstadt 1981. Foto: Christian Ulrich

Zwölf Jahre lang durfte der Lehrer Matthias Wietzer aus Buxtehude seinen Beruf nicht ausüben. Grund war der Radikalenerlass von 1972. Die Folgen spürt er bis heute - jeden Monat, wenn die Rente kommt.

Landkreis. Im Jahr 1978 steht der 27-jährige Buxtehuder Matthias Wietzer am Beginn eines verheißungsvollen Berufslebens. Der Sport- und Sozialkundelehrer hat sein Referendariat in Cadenberge mit „gut“ abgeschlossen. Obwohl es keine Lehrerstelle gibt, fordern Eltern mit einer Unterschriftensammlung seine Weiterbeschäftigung. Das klappt zwar nicht, aber zum 1. September 1978 wird ihm eine Stelle in Braunschweig angeboten. Wietzer wartet nur noch auf seinen Vereidigungstermin. Doch der platzt. Wietzer erfährt, dass das Land Niedersachsen Zweifel an seiner Verfassungstreue hat und die Schule ihn bis zur Klärung nicht einstellen darf. Damit beginnt ein langer, zermürbender Kampf. Als Wietzer 1992 schließlich doch als Lehrer zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wird, geht er auf die vierzig zu.

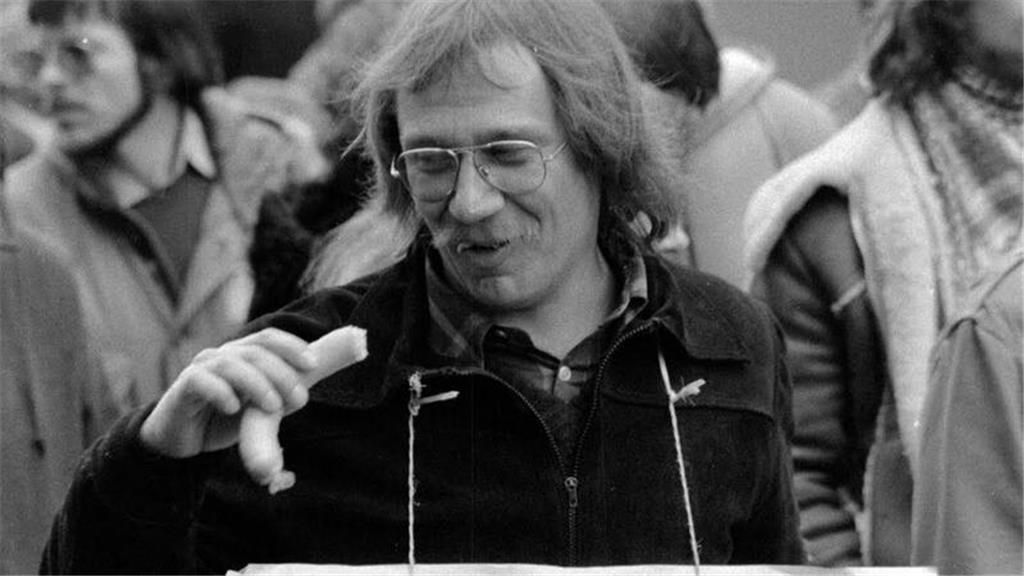

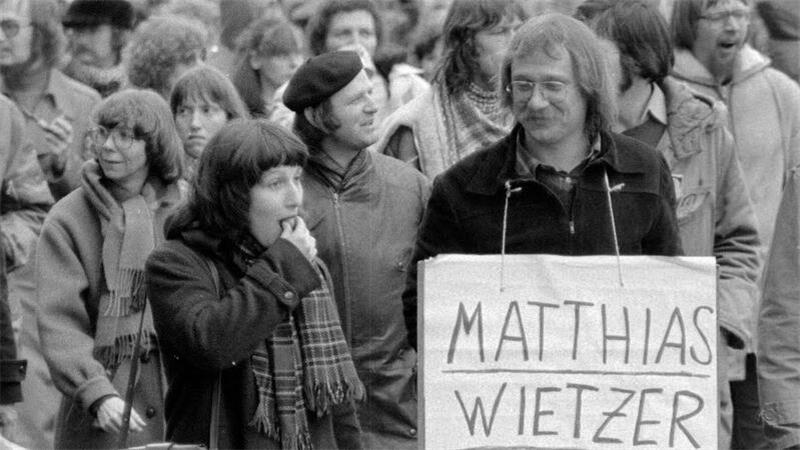

Matthias Wietzer bei einer Demo in Stade. Unter seinem Namen steht: Lehrer, Berufsverbot. Foto: Christian Ulrich

„Ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens“ nennt der Landtag in Hannover im Dezember 2016 die Berufsverbote, die nach dem Radikalenerlass von 1972 das Schicksal vieler Lehrerinnen und Lehrer, aber auch anderer Staatsbediensteter über Jahre hinaus bestimmt haben. Er betraut die Gewerkschafterin und langjährige Landtagsabgeordnete Jutta Rübke damit, die Schicksale dieser Menschen aufzuarbeiten. Matthias Wietzer ist einer von ihnen und mit großem Interesse zu einem Vortrag des Stader Geschichts- und Heimatvereins im Landesarchiv gekommen: „Der Radikalenerlass in Niedersachsen 1972 bis 1990 – der demokratische Rechtsstaat in Gefahr?“

Radikalenerlass tritt ausgerechnet unter Willy Brandt in Kraft

Referent ist der Historiker Wilfried Knauer, der ab 2017 im Aufarbeitungsprojekt mitarbeitete. Wie aktuell die Thematik ist, zeige der Fall einer Stader Grundschullehrerin, die den rechtsextremen völkischen Siedlern nahestehen soll. Die Frage nach einem neuen Radikalenerlass mit Blick nach rechts sei ihm gestellt worden, sagt Knauer. Doch die Erfahrung der Geschichte zeige, dass so etwas mit Vorsicht zu genießen ist.

Ausgerechnet die Regierung Willy Brandt („Mehr Demokratie wagen“) war es, die den Radikalenerlass 1972 verabschiedete. Ob es eine Konzession an die CDU war, um im Rahmen der Ostpolitik Unterstützung zu gewinnen? Das sei eine der kursierenden Theorien, sagt Knauer. Bewerber und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes wurden fortan auf ihre Verfassungstreue hin überprüft. Der Erlass richtete sich gegen Extremisten jeder Couleur, traf in der Praxis aber vor allem Aktive linker Gruppierungen. Niedersachsen war 1972 das erste Bundesland, das den Erlass in die Praxis umsetzte - und die erste Regierung, die 2016 ein Aufarbeitungsprojekt auf den Weg brachte. Es wurde sparsam ausgestattet: Knauer war einziger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landesbeauftragten, die Laufzeit betrug ein Jahr.

Verfassungsschutz behauptet: Es gibt keine Akten

Knauer berichtet, dass der Verfassungsschutz auf die Frage nach Akten antwortete, es gebe keine. Das Kultusministerium verwehrte den Zugang mit Hinweis auf Datenschutz, das Ministerium für Wissenschaft und Kultur stellte eine Handvoll Akten zur Verfügung und erklärte, wegen Personalmangels sei die Registratur aufgelöst, wahrscheinlich unter Verlust von Aktenbeständen. Immerhin: Alle Dienststellen hatten Weisung, das Projekt zu unterstützen. Letztlich kamen fast 200.000 Blatt Akten zusammen.

Matthias Wietzer spricht mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1984 über das Berufsverbot. Foto: Initiative gegen Berufsverbote

Schon der erste Eindruck zeigte die extreme Überwachung durch Verfassungsschutz und Staatsschutz, sagt Knauer: „Jede Aktivität wurde erfasst, auch fotografiert, auf allen Ebenen, von der Teilnahme an einer Mitgliederversammlung über die Demo bis zum Plakate kleben.“ Bis der Radikalenerlass 1990 außer Kraft gesetzt wurde, habe es 172.000 Anfragen beim Verfassungsschutz in Niedersachsen gegeben. Der führte Listen, in denen die wesentlichen Erkenntnisse, die Anlass zu Zweifeln an der Verfassungstreue geben sollten, festgehalten wurden. Mit Blick darauf sagt Knauer: „Wir können davon ausgehen, dass mindestens 944 Frauen und Männer zum engsten Kreis der vom Radikalenerlass Betroffenen gehören.“ Wie der inzwischen verstorbene Stader Fritz Tiemann, der sich im Sommer 1980 um eine Lehrerstelle bewarb und für den es Solidaritätsdemonstrationen mit hunderten Teilnehmern gab. Ihm wurde die Mitgliedschaft im Marxistischen Deutschen Studentenbund (MSB Spartakus) und in der DKP vorgeworfen, aber auch eine Reihe von politischen Aktivitäten in der Stader Fußgängerzone, die nur auf einer intensiven, ständigen Überwachung durch den Staatsschutz beruhen konnten, sagt Knauer.

Revoluzzer-Geist der Halepaghen-Schule hat Wietzer geprägt

Auch Matthias Wietzer wird ab 1973 überwacht. Er hat sein Abitur an der Halepaghen-Schule gemacht, die mit dem Buxtehuder Modell der reformierten Oberschule in den 60er Jahren Furore machte. Wietzer saß mit in der Aula, als Rudi Dutschke dort 1968 eine programmatische Rede hielt. „Der Geist der Schule hat mich schon geprägt“, sagt der heute 73-jährige Wietzer. 1973 kandidiert er an der Pädagogischen Hochschule Göttingen bei der Zentralsratswahl für den MSB Spartakus, 1976 bei den Kommunalwahlen für die DKP.

Dass ihm genau das vorgeworfen wird, weiß er noch nicht, als er 1978 mit fünf betroffenen Kollegen aus Protest gegen die verwehrte Einstellung in den Hungerstreik tritt, worüber das TAGEBLATT am 3. Oktober 1978 berichtet. In Stade bildet sich die Initiative „Weg mit den Berufsverboten“, die seine sofortige Einstellung fordert. Die GEW sichert ihm Rechtsschutz zu, ebenso der DGB. Kreisschülerrat, Stadtjugendring Stade und Schülervertretung der Halepaghen-Schule erklären sich solidarisch. Ein Juso namens Gerhard Schröder aus Hannover kommentiert: „Für Jungsozialisten sind Berufsverbote der Versuch, an die Stelle einer politischen Auseinandersetzung mit Andersdenkenden die Vernichtung der sozialen Existenz der Betroffenen zu setzen.“ Der Buxtehuder CDU-Politiker Heinrich Augustin dagegen schreibt in einem Leserbrief: „Wer einen Diensteid auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland leisten will, kann nicht gleichzeitig einer kommunistischen Partei angehören – es sei denn, er ist schizophren oder verfolgt durchschaubare Ziele.“

Lehrer in Stade demonstrieren 1981 für ein Ende des Berufsverbotes

Die Einladung zur ersten Anhörung im Innenministerium erhält Wietzer nach fünf Tagen Hungerstreik. Sie dauert drei Stunden und mit ihr beginnt ein jahrelanger Kampf. Nach zwei Jahren entscheidet das Arbeitsgericht, das Land müsse ihn einstellen. Die Landesbehörden hätten seine Persönlichkeit nicht zutreffend beurteilt, seine hervorragenden Leistungszeugnisse nicht berücksichtigt und die politischen Aktivitäten reichten für eine Ablehnung nicht aus. Doch das Land geht in Berufung. Wietzer schlägt sich mit Jobs durch. Es wird zwölf Jahre dauern, bis er seinen Beruf wieder ausüben darf. Seine Schulzeit beendet er 2014 mit einer Dankesurkunde des Landes Niedersachsen „für langjährige treue Dienste“. Finanziell spürt er diese Dankbarkeit nicht: Das zwölfjährige Berufsverbot mindert sein monatliches Ruhegehalt um mehrere hundert Euro. Er verdient sich etwas dazu - mit Nachhilfe an einer Schule in Hannover.