TSein Arbeitsplatz liegt dort, wo Nazis Menschen einst bis zum Tode quälten

Oliver von Wrochem auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Hamburg-Neuengamme. Foto: Markus Lorenz Foto: Markus Lorenz

Auf dem Gelände der Gedenkstätte KZ Neuengamme starben Zehntausende Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen. Die Erinnerung daran wach zu halten, ist die Mission von Oliver von Wrochems.

Hamburg. TAGEBLATT: Herr von Wrochem, wann waren Sie zum ersten Mal in einer KZ-Gedenkstätte?

Oliver von Wrochem: Als Zwölftklässler 1986 auf Klassenreise in Buchenwald und in Theresienstadt. Das waren eindrückliche Erfahrungen, an die ich mich gut erinnere.

Hat Sie das so geprägt, dass damals Ihr Weg begann, der schließlich zur Leitung der KZ-Gedenkstätte Hamburg-Neuengamme führte?

Nein, das nicht. Ich habe Geschichte studiert und mich im Hauptstudium auf die Zeit des 20. Jahrhunderts, den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus konzentriert. In meiner Magisterarbeit ging es um die Kriegsverbrecherprozesse nach 1945, um die Verbrechen an der Ostfront, in dem Fall auf der Krim. Später habe ich Detlef Garbe kennengelernt, den damaligen Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Nach der Promotion wurde ich hier zunächst Leiter des Studienzentrums und 2019 dann Gedenkstättenleiter. Seitdem Herr Garbe in Ruhestand gegangen ist, bin ich auch Stiftungsvorstand.

Zeitgeschichte

T Wie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte

Wie viele Besucher zählt die Gedenkstätte?

In Neuengamme sind es über 100.000 pro Jahr. Zählt man die anderen fünf Gedenkstätten in Hamburg hinzu, etwa 150.000 Besucher.

Wer kommt her und aus welchen Gründen vor allem?

Es sind zur Hälfte Besuchergruppen, darunter zu zwei Dritteln Schulklassen. Die andere Hälfte bilden Einzelbesuchende, viele davon aus dem Ausland. Im Konzentrationslager Neuengamme gab es viele Häftlinge aus Skandinavien, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Polen. Von dort besuchen uns viele Nachkommen von Verfolgten.

Wie viele Menschen haben die Nazis im KZ Neuengamme inhaftiert?

Einschließlich der vielen Außenlager im heutigen Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt lag die Zahl bei mehr als 100.000. 90 Prozent davon kamen aus dem Ausland, darunter viele als Widerstandskämpfer und als zivile Zwangsarbeiter, die ins KZ überstellt worden waren. Insgesamt befanden sich zehn Prozent Juden unter den Gefangenen. Den Großteil der deutschen Häftlinge inhaftierten die Nazis aus politischen Gründen, es gab unter den Gefangenen aber auch Sinti und Roma, als asozial oder kriminell verfolgte Menschen und Homosexuelle, um nur einige zu nennen. Eine weitere Gruppe bildeten die Zeugen Jehovas, weil sie sich geweigert hatten, für Hitler in den Krieg zu ziehen.

Wie viele Menschen sind hier zu Tode gekommen?

Ungefähr die Hälfte aller Häftlinge.

Hamburg hat nach dem Krieg auf dem KZ-Gelände noch lange eine Justizvollzugsanstalt betrieben und wollte die Nutzung Anfang der 2000er Jahre abermals verlängern. Was sagt das über den Umgang der Freien und Hansestadt mit ihrer braunen Vergangenheit?

Dass der Senat die Schließung des Gefängnisses in den 1990er Jahren beschlossen, aber erst 2005 umgesetzt hat, zeigt die Ambivalenz des städtischen Verhaltens. Aber: Als der damalige Senat mit Ronald Schill und Roger Kusch versuchte, die Schließung der JVA zu verhindern, hat das den Prozess eher beschleunigt, als ihn aufgehalten.

Misst Hamburg der Gedenkarbeit für Opfer der NS-Zeit die nötige Bedeutung zu?

Es gibt Wellenbewegungen in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. In den letzten Jahren ist zunehmend weniger Geld vorhanden, das betrifft den Kulturbereich insgesamt, und die Verteilungskämpfe werden größer. Unser Bereich ist noch stabil, aber nicht jeder in der Politik findet Erinnerungsarbeit relevant. Es gibt manche, die brennen eher für die Elbphilharmonie oder für andere Großprojekte wie das Hafenmuseum. Und die fragen: Warum gibt es eigentlich sechs Gedenkstätten, brauchen wir so viele?

Zuletzt hat sich die Stadt im Umgang mit dem Stadthaus in der City nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Für den Ort, an dem sich unter den Nazis die Gestapo-Zentrale und das Polizeigefängnis befanden, war zunächst nur eine kleinere Erinnerungsstätte in einer Buchhandlung vorgesehen. Erst nach Protesten von Opferverbänden wurde daraus ein offizieller Gedenkort …

Das Hauptproblem beim Stadthaus und anderen Projekten, wie dem Dokumentationszentrum denk.mal Hannoverscher Bahnhof, ist die Hamburger Tradition, sehr viel auf private Finanzierungen zu setzen. Sponsoren haben immer auch eigene Vorstellungen. Wenn man bei der Entwicklung der Gedenkorte nicht von vornherein klare Regeln setzt, muss man damit rechnen, dass das Gedenken hinter dem Profitinteresse zurücktritt.

Das Gelände in Neuengamme liegt weit ab vom Schuss in der Südostecke Hamburgs. Ist die Gedenkstätte in der Stadt zu wenig sichtbar?

Sie könnte präsenter sein. Bei der Zahl der Gruppenbesucher sind wir gut aufgestellt, bei den Einzelbesuchern könnten wir gerne deutlich zulegen. Wir tun relativ viel dafür, aber die Aufmerksamkeit könnte deutlich höher liegen. Andererseits geht es nicht allein um die Quantität der Besucher, sondern um die Qualität des Angebots.

Nationalsozialismus

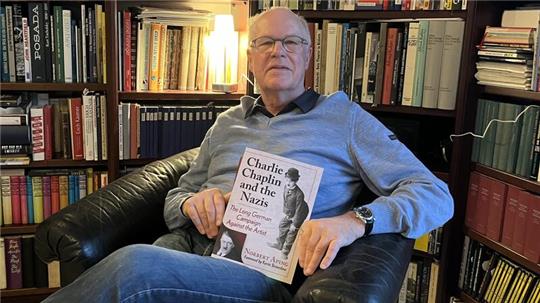

T Was die NS-Hetze gegen Charlie Chaplin mit AfD-Kampagnen gemeinsam hat

Für Menschen, die noch nie hier waren: Was können sie in erster Linie erwarten?

Für die allermeisten Gruppen gibt es ein Regelangebot mit Führungen über drei Stunden, in denen sie beispielsweise das ehemalige Häftlingslager, die Hauptausstellung, das ehemalige Klinkerwerk und das Haus des Gedenkens kennenlernen und viel über die Geschichte dieses Lagers erfahren. Grundsätzlich geht es immer darum, die Besucher zum Nachdenken über ihre Rolle in der Gesellschaft anzuregen. Und zwar auf Basis von Informationen über das, was hier passiert ist, und über die NS-Verbrechen in ihrer Gänze.

Demonstration

T 400 Menschen erhellen Harsefeld auf Kundgebung gegen Rechts

Gibt es noch lebende Insassen aus Neuengamme?

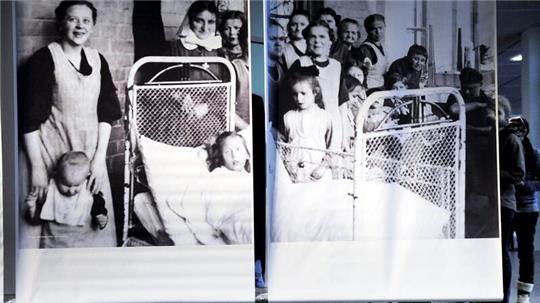

Bei der Gedenkfeier am 3. Mai zur Befreiung des KZ verlesen wir die Namen der Verstorbenen. Die Liste wird immer länger. Wir haben das Glück, dass in diesem Jahr noch vier Überlebende anreisen wollen, alle inzwischen weit in den 90ern. Sie waren mit zehn, zwölf Jahren als Kinder aus Auschwitz-Birkenau nach Neuengamme zur Zwangsarbeit überstellt worden.

Holocaust-Gedenktag

T Stader Mahnwache: Der dringende Appell der 1000 Menschen

Die Zeit der Zeitzeugen geht unweigerlich dem Ende entgegen. Was passiert, wenn in einigen Jahren niemand mehr aus eigenem Erleben von der Nazizeit berichten kann?

Das Ende der Zeitzeugenschaft beschäftigt uns schon länger. Bisher hören noch jedesmal einige Hundert Personen hier die Schilderungen von Überlebenden aus deren unmittelbarer Betroffenheit. Das spricht eine emotionale Ebene an, was über Bücher, digitale Formate und Interviewstationen so nicht zu erreichen ist. Diese Unmittelbarkeit wird es irgendwann nicht mehr geben. Die Gespräche haben aber immer nur einen kleinen Kreis erreicht. Das Ausbleiben der persönlichen Gespräche ist also nicht das Hauptproblem…

… sondern?

Die zunehmende historische Distanz zur NS-Zeit insgesamt. Es geht um die Frage: Wie bringen wir die Menschen dazu, das Thema heute noch als relevant für ihr eigenes Leben zu begreifen und sich damit zu beschäftigen?

Was sind die häufigsten Reaktionen von Besuchern?

Das hängt sehr davon ab, wer kommt. Viele Menschen, deren Verwandte hier gefangen waren, sind sehr emotional. Auf unseren Gedenkveranstaltungen gibt es Zeremonien, von denen man immer denkt, das sind entkernte, nicht mehr zeitgemäße Rituale. Aber für Menschen, deren Angehörige hier gelitten haben, sind sie total wichtig, weil das hier für sie auch Friedhöfe sind. Ich glaube aber, dass auch jeder andere Besucher mitbekommt, das dies ein historischer Ort ist, an dem Verbrechen stattgefunden haben. Das vergegenwärtigt man sich, wenn man die Gebäude und Gegenstände sieht, die davon Zeugnis ablegen.

Gibt es negative Reaktionen?

Es gibt Menschen, die nicht so bereit sind, sich dem Thema zu öffnen. In Schulklassen beispielsweise sagen sicher einige: „Jetzt muss ich da schon wieder hin, das haben wir doch 1000 Mal gehabt. Ich hab‘ keine Lust. Wo ist mein Handy?“ Das gibt es natürlich. Aber es ist nicht die Regel. Wichtig ist die Art und Weise der Ansprache vor Ort, aber auch die Vorbereitung in der Schule.

Erleben Sie Übergriffe?

Ein Problem sind Besucher, die mit einer klaren rechtsextremen Haltung kommen. Leute mit geschichtsrevisionistischer Einstellung, die Orte wie diesen nutzen, um die Vergangenheit zu legitimieren. Die hinterlassen entsprechende Sticker, schmieren Hakenkreuze oder beschädigen etwas. Wir hatten auch zwei Vorfälle, bei denen die Gedenkstätte von der Straße aus gefilmt wurde. Die Aufnahmen wurden zur Holocaust-Leugnung genutzt.

Rechte Auswüchse und Antisemitismus nehmen in Deutschland erheblich zu. Heißt das, Gedenkarbeit ist bei weitem nicht so erfolgreich, wie sie sein sollte?

Das frage ich mich manchmal auch, wobei das keine Frage nur an Gedenkstätten ist, sondern an die Gesellschaft insgesamt. Gedenkstätten sind nur so stark, wie sie von der Gesellschaft getragen werden. Gedenkstätten sind ja nicht nur wichtig, weil wir finden, dass man sich an diese Verbrechen erinnern muss. Sondern auch, um sich klarzumachen, dass unsere Errungenschaften von Freiheit, Liberalität und Vielfalt in Deutschland auch ein Ergebnis beziehungsweise eine Folge der nationalsozialistischen Massenverbrechen sind.

Könnten Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten helfen?

Man diskutiert diese Frage der Pflichtbesuche für Schüler, die sind aber gar nicht das Problem. Das Problem sind Menschen mit rechtem Gedankengut, die aus Sorge vor sozialem Abstieg oder aus anderen Gründen Angst vor Zuwanderung haben. Das sind Erwachsene, die im Berufsleben stehen und gesellschaftlich mitgestalten. Schauen Sie sich an, wer von der AfD jeden Tag diese Parolen ruft.

Muss Erinnerungsarbeit lauter werden, vielleicht schriller, um die Gesellschaft aufzurütteln?

Das ist eine gute Frage. Wir diskutieren darüber, wie wir wirksamer sein können. Eine Idee von mir ist es, stärker in die Betriebe zu gehen, wo die Menschen arbeiten. Wir melden uns inzwischen in der Öffentlichkeit auch lauter zu Wort. Ich habe vor einigen Monaten auf der großen Hamburger Demonstration gegen Rechts gesprochen. Das habe ich vorher nie gemacht.

Und warum jetzt?

Weil es an der Zeit ist, sich als Vertreter der Gedenkkultur zu positionieren. Zeit, in der Öffentlichkeit klarzumachen, dass so etwas wie unter den Nazis nicht wieder passieren darf.

Sie beschäftigen sich tagtäglich mit einem fürchterlichen Kapitel deutscher Geschichte, mit Leid und Tod. Gibt es trotzdem Raum für Zuversicht, ja Freude in Ihrer Arbeit?

Auf jeden Fall. Ich arbeite mit hoch motivierten Kollegen zusammen, viele davon sind junge Menschen. Es baut mich auf, wenn ich sehe, dass vielen die Gedenkarbeit wichtig ist, dass sie Freude haben, etwas zu vermitteln. Das gilt auch für den Kontakt zu Überlebenden und zu Nachkommen von Verfolgten, aber auch von Tätern. Wir sehen durchaus, dass wir eine wirksame Arbeit leisten und die Menschen erreichen.

Zur Person: Oliver von Wrochem ist 1968 in Kalifornien geboren und in Köln aufgewachsen. Das Geschichtsstudium mit Schwerpunkt NS-Verbrechen brachte ihn nach Hamburg, wo er mehrere wissenschaftliche Tätigkeiten ausübte. Unter anderem war er 2001 Mitarbeiter der zweiten Wehrmachtsausstellung. In seiner Magisterarbeit beschäftigte sich von Wrochem mit den Kriegsverbrecherprozessen nach 1945. Seit 2019 leitet er die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und verantwortet zusätzlich seit 2022 als Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte die gesamte Erinnerungsarbeit an die NS-Gräuel in der Hansestadt. Der dreifache Familienvater, der früher gern Volleyball gespielt hat, lebt mit seiner Familie in St. Georg in Alsternähe.

Bitte ergänzen Sie...

Hamburg ist meine Wahlheimat weil, … Hamburg so viel Wasser hat, ich lebe nahe der Alster und finde es wunderbar.

Mein Lebensmotto lautet … erst nachdenken, dann reden.

Ich habe Angst … davor, dass wir in Deutschland zunehmend weniger begreifen, in welchem wunderbaren Land wir eigentlich leben.

Was ich unbedingt noch mal machen möchte, ist … in die USA fahren.

Diesen Rat gebe ich meinen Kindern … geht offen auf die Welt zu.

Der beste Rat meiner Eltern war … sei du selbst.

Dieses Buch liegt auf meinem Nachttisch … „Hast du uns endlich gefunden“, ein autobiografischer Roman von Edgar Selge.