TUmgang mit dem eigenen Sterben: Warum Vorsorge so enorm wichtig ist

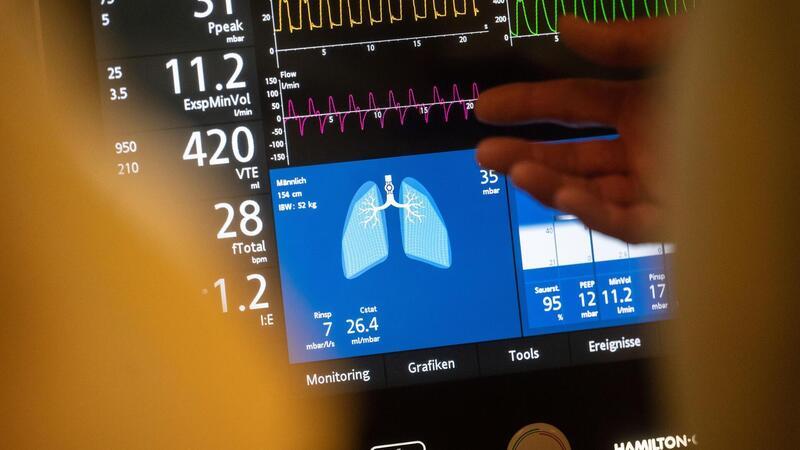

Ein Beispiel von vielen: Künstliche Beatmung im Ernstfall? Diese und andere medizinische Maßnahmen können in der Patientenverfügung geregelt werden. Foto: Marijan Murat

Kaum jemand beschäftigt sich gerne mit Krankheit und dem eigenen Sterben. Dennoch ist es so enorm wichtig, persönliche Wünsche rechtzeitig zu äußern, sie in Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht festzulegen. Dabei gibt es einiges zu beachten.

Man kann sie gar nicht oft genug erwähnen, die Bedeutung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Jurist Kai Bammann von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Kreisverband Rotenburg weiß aus beruflicher Erfahrung, dass sich die meisten Menschen nicht mit dem eigenen Sterben beschäftigen möchten.

Doch rät er dringend, für den Fall, dass man sich eines Tages nicht mehr selbst äußern kann, bereits heute in einer Patientenverfügung festzulegen, was morgen im Notfall an ärztlicher Behandlung erfolgen soll und was nicht. Dafür gilt es Menschen auszuwählen, denen sie vertrauen und zutrauen, dass sie den Willen des Patienten umsetzen, etwa was lebensverlängernde Behandlungen betrifft.

Mit einer Situation befassen, die nicht gewollt ist

AWO-Geschäftsführerin Sabine Schwiebert ergänzt: „Ich lege fest, was alters-, krankheits- oder unfallbedingt in Richtung Lebensende passieren soll, welche Behandlungen ich möchte oder welche nicht.“ Sie weiß: „Ich muss mich vorher mit einer Situation befassen, die ich definitiv nicht möchte.“

Doch gilt es, den Wunsch schriftlich festzuhalten und Menschen einzusetzen, die Betroffene und deren Willen dann vertreten. Denn solange dies nicht getan ist, wird der Patient gewissermaßen behandelt um jeden Preis. Selbst, wenn er es vielleicht nicht will – sei es etwa künstliche Ernährung oder eine künstliche Beatmung.

Wünsche schriftlich benennen, wenn sie geklärt sind

„Wenn ich mir klar bin, welche Behandlungen ich haben möchte und welche nicht, dann sollte ich sie schriftlich benennen, damit sie umgesetzt werden. Woher sollen andere in meinem Umfeld sonst wissen, was mein Wunsch ist?“ Daher sollte unbedingt mit Angehörigen über das Thema gesprochen werden.

Kai Bammann nennt einen wesentlichen Vorteil: „Es ist eine Entlastung für Angehörige, wenn man eine Patientenverfügung aufsetzt und ihnen sagt: ‚Ihr bringt nur meinen schriftlichen Willen zum Krankenhaus und setzt ihn durch.‘“

Viel miteinander zu reden ist der Schlüssel

Die Angehörigen entscheiden zwar trotzdem noch, wissen aber im Vorfeld, was der Angehörige wirklich gewollt hätte. Rechtzeitig darüber miteinander zu reden, ist der Schlüssel. Ist in einer Patientenverfügung etwas nicht geregelt, müsse mündlich geklärt werden, was der Patient vermutlich gewollt hätte.

Niemand steht allein vor einer Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung: Die AWO berät Bürger kostenlos, unterstreichen Geschäftsführerin Sabine Schwiebert und Jurist Dr. Dr. Kai Bammann vom AWO-Kreisverband Rotenburg in Zeven.Foto: Hilken Foto: Hilken

Sabine Schwiebert betont: „Wir beraten ganze Familien.“ Bei der AWO könne man sich zusammensetzen und das Thema gemeinsam erörtern. Für Angehörige sei es wichtig zu wissen, was der Wunsch des Patienten ist. „Das erleichtert die Lage und verhindert oft Konflikte, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt.“ Diese sollten miteinander in der Familie besprochen werden. Gegebenenfalls könne man sich extern beraten lassen vom Betreuungsverein der AWO, um richtige und gute Entscheidungen zu treffen.

Patientenverfügungen bei Bedarf aktualisieren

Bei Patientenverfügungen gibt es einiges zu beachten. Kai Bammann etwa rät, sie nicht vorzeitig aus der Hand an den Hausarzt oder ein Krankenhaus zu geben, sondern erst im Akutfall die aktuelle Patientenverfügung mitzugeben. Sabine Schwiebert unterstreicht: Die festgelegten Wünsche sind nicht in Stein gemeißelt, sie können vom Verfasser geändert werden. Dann gilt es jedoch, hierüber die Angehörigen zu informieren, ihnen eine aktuelle Kopie des möglichst konkret formulierten Papers zu geben.

Für Patientenverfügungen reicht die Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen. Solange man im Krankenhaus selbst noch reden kann, kann man selbst entscheiden. „Bei der Patientenverfügung hat man es bis zuletzt in der Hand.“ Sie wird erst wirksam, wenn man dem Tode nahe und nicht mehr ansprechbar ist – eine Kernvoraussetzung.

Vorsorgevollmacht bereits ab 18 Jahren möglich

Anders ist das bei einer Vorsorgevollmacht. „Für diese ist die volle Geschäftsfähigkeit zwingende Voraussetzung.“ Sie kann bereits mit 18 Jahren erstellt werden. „Ein Unfall kann einen schnell an Geräte bringen.“ Jedoch sollten als Bevollmächtigte Angehörige oder Menschen ausgewählt werden, denen Betroffene vertrauen und die in ihrem Interesse handeln, nicht im eigenen Interesse.

Dabei empfiehlt die AWO eine kostenlose Broschüre vom Bundesjustizministerium, entweder zum Download oder gedruckt. Bei Betreuungsvereinen der AWO finden Interessierte kostenlose Unterstützung.

Vertrauen an Bevollmächtigte ist Grundvoraussetzung

Sabine Schwiebert erläutert, worum es bei der Vorsorgevollmacht geht. Nämlich jemanden zu bestellen, der meine Rechtsgeschäfte erledigt, wenn ich (vorübergehend) nicht handlungsfähig bin. Diese können den Betroffenen auch vor Behörden vertreten. „Man benötigt Menschen, denen man absolut vertraut.“

Denn ansonsten ist Missbrauch möglich, denn der Bevollmächtigte wird nicht kontrolliert. Vorsorgevollmachten gibt es zwar kostenlos bei der AWO. Bei Immobilien-Angelegenheiten indes solle ein Notar oder die Betreuungsstelle eingebunden werden.

Betreuer müssen im Interesse des Patienten handeln

Sabine Schwiebert erklärt Hintergründe: „Wenn ich keine Vollmachten habe und mir passiert etwas, bin nicht mehr handlungsfähig.“ In diesem Fall wird eine Rechtsbetreuung eingerichtet. Für Demenzkranke etwa, die keine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung haben, müsste man beim Amtsgericht oder der Betreuungsbehörde einen Antrag auf Rechtsbetreuung stellen.

„Natürlich würde das Gericht oder die Betreuungsbehörde prüfen, ob die Angehörigen als Betreuer infrage kommen, wenn sie es möchten. Aber ein Betreuer, auch wenn er angehörig ist, muss einmal im Jahr einen Bericht ans Amtsgericht schicken und nachweisen, dass er das Vermögen nicht veruntreut, sondern im Interesse des zu Betreuenden damit umgeht.“

Feuerbestattung

T Geschäft mit dem Tod: Wie bleibt ein Krematorium trotzdem würdevoll?

Bestattungskultur

T Warum dieser Stader Imam in Gräber steigt

Tod und Trauer

T Diamant, Urne, Rakete: Das sind die Trends bei Bestattungen

Ohne Patientenverfügung wird zunächst um jeden Preis behandelt

Vor der Rechtsbetreuung wird ein fachärztliches Gutachten erstellt über Zustand des Patienten und es erfolgt eine richterliche Anhörung, dann erst wird man als Betreuer bestellt und kann für die entsprechenden Aufgaben handeln. „Es braucht Zeit und es ist sehr formell.“

Kai Bammann ergänzt: Ein solcher Betreuer setzt auch die Patientenverfügung um. Darum unterstreicht er: „Was wir hier machen, ist die bestmögliche Absicherung für den schlimmstanzunehmenden Fall.“ Also: Unbedingt rechtzeitig eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung erstellen, wenn das nötige Vertrauen zu den bestellten Vertretern besteht.

Kai Bammann: „Bei zwei Punkten kann Streit vorprogrammiert sein, nämlich wenn es ums Geld geht und wenn es ums Sterben geht. Da müssen sich die Angehörigen wirklich einig sein.“ Darum ist es enorm wichtig, miteinander zu reden. Sabine Schwiebert erwähnt im Falle einer zunehmenden Demenz. „Da ist eine Vollmacht gut, um mit den Ärzten im Austausch zu sein.“

Wenn kranke Menschen wissen, wer sich um sie kümmert

„Letzten Endes kann es gerade beim Thema Demenz auch trotz einer Vollmacht dazu kommen, dass ergänzend eine Betreuung eingerichtet werden muss. Dann kann man nur noch mit Bewilligung des Betreuers über sein Geld verfügen.“

Wer demenziell erkrankt ist, könne die Vollmacht nicht widerrufen. Die AWO unterstreicht: „Wir sind froh über jede Sache, die in den Familien bleibt, wenn kranke Menschen wissen, wer sich um sie kümmert und das Vertrauen da ist.“