TVon Hamelwörden gen Süden: Hier entsteht der Suedlink-Tunnel

Das Baufeld für die Elbquerung (ElbX) wird vorbereitet: Hier soll der Tunnelschacht unter der Elbe enden und ein Betriebsgebäude errichtet werden. Foto: Susanne Helfferich

Suedlink wird künftig Strom aus dem Norden in den Süden leiten. Die 700 Kilometer lange Leitung stößt auf dieser Strecke auf viele Hindernisse.

Hamelwörden. Mit einer Länge von fast 700 Kilometern und einer Übertragungskapazität von vier Gigawatt gilt SuedLink als das größte Infrastrukturvorhaben der Energiewende in Deutschland.

Die Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ) hat auf dieser Strecke viele Hindernisse. So muss sie die Elbe queren. Darum wird zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen-Hamelwörden in Kehdingen ein Tunnel gebaut.

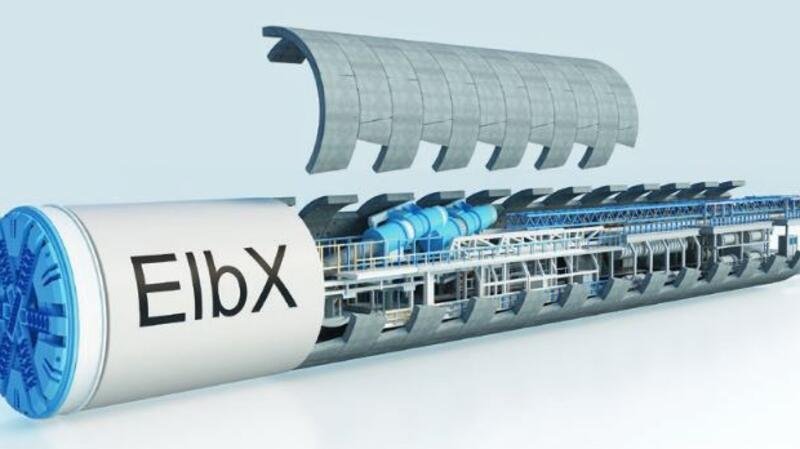

Fünf Kilometer wird er lang. Er ist laut Informationsbroschüre von Tennet eines der größten Sonderbauwerke des SuedLink. Diesen Tunnel, auch ElbX (Elb Crossing) genannt, plant und realisiert Tennet. Gerald Meschke koordiniert dieses Mammutprojekt und führt gemeinsam mit Tennet-Pressesprecher Heinrich Laun über die Baustelle.

Baukoordinator Gerald Meschke (Links) und Tennet-Pressesprecher Heinrich Laun an der Einmündung zur Elb-Crossing-Baustelle für den Suedlink. Foto: Susanne Helfferich

Viel war von dem Vorhaben bislang nicht zu sehen. Am ehesten bekamen Autofahrer mit, dass sich zwischen Hamelwörden und Freiburg etwas tut. Schließlich war gut einen Monat die L111 kurz nach der Ortsausfahrt von Hamelwörden auf eine Spur verengt. Hier wurde die Bau- und Zufahrtsstraße samt Versorgungsleitungen zum Baufeld ausgebaut. Jetzt ist die Straße wieder frei.

Der Bauprozess wird ökologisch begleitet

In dem 160 mal 380 Meter großen Baufeld stecken Stangen mit rot-weißem Flatterband. Zum größten Teil wird diese Fläche genutzt, um Bodenaushub und Baustoffe zu lagern. Auch muss der Platz reichen, um auf niedersächsischer Seite die 180 Meter lange Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 4,60 Metern zu bergen und in ihre Einzelteile zu demontieren.

Hier geht’s von der L111 zur Elb-Crossing-Baustelle. Foto: Susanne Helfferich

Hinzu kommen ein Regenrückhaltebecken, Baucontainer, Bürocontainer, Sanitäranlagen, Besprechungsräume und eine Wasserbehandlungsanlage. Denn das Grundwasser aus der Baugrube werde erst gereinigt und dann in die Elbe geleitet, erklärt der Bauleiter.

Der ganze Bauprozess werde ökologisch begleitet, erklärt Meschke, so sollen Amphibienzäune wandernde Kröten unter der Straße umleiten. Die Bäume entlang der Zufahrtsstraße sind gut eingepackt, mit Brettern verkeidet.

Lesen Sie auch

- Unterlagen zeigen: Wo der Strom-Elbtunnel durch den Landkreis geht

- Betreiber rechnet mit Suedlink-Baustart in Rotenburg Mitte 2024

Und schließlich sollen die Flatterfähnchen dafür sorgen, dass sich hier keine Brutvögel niederlassen und damit die Bauarbeiten gefährden.

Tunnel wird bis zu 20 Meter tief unter der Elbe liegen

Zurück zum Tunnel, der an seinem tiefsten Punkt 20 Meter unter der Elbsohle liegen wird: Da Startschacht auf der holsteinischen Seite und Zielschacht in Kehdingen bei der Elbquerung im Grundwasser liegen, müssen die Baugruben wasserdicht und stabil sein.

Dafür werden unterirdische Schlitzwände erstellt. Sie sind zwischen 1,20 und 1,50 Meter breit, bis zu 50 Meter tief und führen um die gesamte Baugrube herum. Spezielle Bagger heben diese länglichen, schlitzartigen Gruben aus, in die gleichzeitig eine wasseraufsaugende Bentonit- Wasser-Mischung fließt, um die Grube zu stabilisieren.

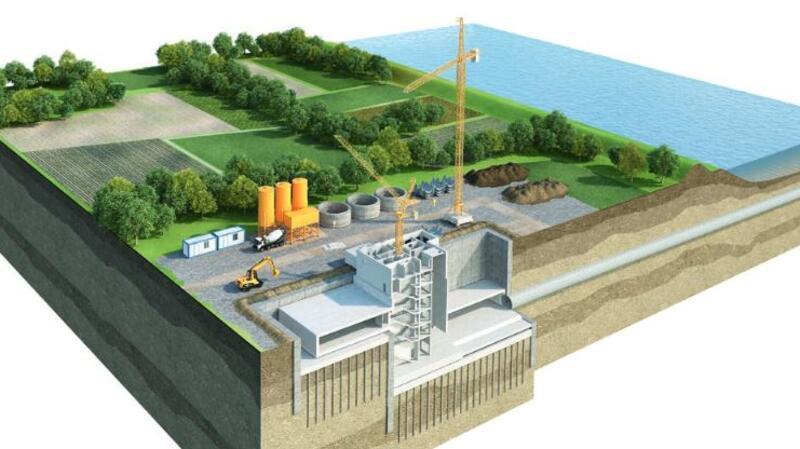

Hier werden die Schächte und die Betriebsbauwerke errichtet. Wenn Tunnel und Schachtgebäude fertig sind, werden sechs 5,7 Kilometer lange Kabel eingezogen. Foto: TenneT TSO GmbH

Sobald die Schlitzwände stehen, werden etwa 25 Meter tiefe Baugruben ausgehoben. Danach gießen die Bauarbeiter die Unterwasserbetonsohle, die Baugrube wird trockengelegt und durch Stahlträger, die später wieder zurückgebaut werden, gesichert.

Schließlich kommt die extra für die Suedlink-Querung gebaute 180 Meter lange Tunnelbohrmaschine zum Einsatz, die sich bis zu 20 Metern Tiefe unter der Elbe durchgräbt und den Tunnel mit vorgefertigten Betonringen auskleidet. Nach Auskunft von Gerald Meschkle werden auf den 5,2 Kilometern etwa 26.000 Kubikmeter Erde ausgehoben, die zum Teil an die Landwirtschaft zurückgeht. Auch der Deichverband Kehdingen habe Interesse gezeigt.

Übrig bleibt nur ein Betriebsgebäude

Schließlich werden sechs 5700 Meter lange 525-Kilovolt-Erdkabel eingezogen. Die Kabeltrommel wird per Schiff zur Peters Werft in Wewelsfleth transportiert. Ein Schwertransport bringt sie über die B 431 zum Schachtbauwerk, wo sie wie ein Faden abgerollt werden, unter der Elbe in Richtung Hamelwörden.

Von dort laufen die Kabel nur noch in 1,5 bis 2 Metern Tiefe gen Süden. Am Ende bleibt in Hamelwörden nur ein 20 mal 24 Meter großes Betriebsgebäude für die regelmäßige Inspektion bestehen.

Die Tunnelbohrmaschine bohrt sich durch die Erde und verlegt dabei die Tunnelsegmente aus in Metallschalungen gegossenen Stahlbetonsegmenten. Foto: TenneT TSO GmbH

Die Bauzeit für den Bereich der Elbquerung - von den bauvorbereitenden Maßnahmen über den Tunnelvortrieb bis zum Bau der Schachtgebäude und der abschließenden Landschaftsgestaltung - betrage voraussichtlich fünf Jahre, sagt Meschke. Derzeit werde das Baufeld vorbereitet, unter anderem der Oberboden abgetragen. „In wenigen Wochen wird schon mehr zu sehen sein.“

Der Tunnel ist mit einem Außendurchmesser von 4,6 bis 4,8 Metern und einem Innendurchmesser von 4 Metern so konzipiert, dass er zu Wartungs- und Reparaturzwecken jederzeit zugänglich ist. „Normalerweise muss da aber niemand rein“, sagt Meschke, „das meiste wird aus der Ferne gewartet.“