TWohnstätte Stade: Die dunkle Vergangenheit des Ex-Chefs Karl Kühlcke

Die Karl-Kühlcke-Straße liegt im Kopenkamp, dem Ursprung der Wohnstätte Stade. Foto: Strüning

Dieses Jahr feiert die Wohnstätte Stade ihr 100-jähriges Bestehen. Bei den Vorbereitungen aufs Jubiläum stieß sie auf einen dunklen Fleck in ihrer Geschichte.

Stade. Es geht um Karl Kühlcke. Er war der erste Geschäftsführer der Wohnstätte Stade. Von 1925 bis 1948 leitete er die Geschicke der Genossenschaft „in mehr als turbulenten Zeiten“, wie der heutige Vorstand Dr. Christian Pape anmerkt. Kühlcke wurde für seine unbestrittenen Dienste geehrt - so wurde auch eine Straße im Kopenkamp nach ihm benannt. Jetzt stellte sich heraus, dass Kühlcke als Fördermitglied der SS angehörte. Da kommt nicht nur bei Pape die Frage auf: Wie umgehen mit diesem Erbe?

Karl Kühlcke prägte die Wohnstätte Stade

Pape blickt zurück: Ohne das Wirken von Karl Kühlcke wäre die Wohnstätte in ihrer heutigen Form nicht denkbar. In seine Zeit fielen die ersten Bauten während der Weimarer Republik, die Konsolidierung der Stader Wohnungsgenossenschaften im Wege der Gleichschaltung während des Dritten Reiches, die Existenzsicherung in den Kriegsjahren und die Wiederaufnahme der Aktivitäten nach dem Zweiten Weltkrieg.

Immobilienmarkt

T Schwierige Lage beim Wohnungsbau: Investoren specken ab

Deutschlandfunk

Mieter halten sich fit: Wohnstätte und Seniorensport kooperieren

Die Wohnstätte hatte - ihr diesjähriges Jubiläum im Blick - bereits 2018 eine Historikerkommission gebeten, die Geschichte der Genossenschaft näher zu beleuchten. Diese Betrachtung hat zur Person des Karl Kühlcke neue Erkenntnisse gebracht, „die im kollektiven Gedächtnis zuvor nicht mehr präsent waren“, wie Pape in seiner persönlichen Stellungnahme anmerkt.

In der Bundesrepublik sei um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus lange ein Bogen gemacht worden. Verdrängung, aber auch der Wunsch, sich in zeitlicher Hinsicht nach vorne zu orientieren, sei leitgebend gewesen.

Das ist zur Person Karl Kühlcke heute bekannt

Was jetzt bekannt ist: Karl Kühlcke, geboren 1897, kehrte aus dem Ersten Weltkrieg mit einer Verletzung zurück. Beruflich ging er einer Verwaltungstätigkeit als Inspektor bei der Stadt nach, wohingegen seine Tätigkeit für die Wohnstätte ein Ehrenamt war.

Bis 1933 ist eine Mitgliedschaft in der SPD nachgewiesen, die nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten zu einer Degradierung auf einen niedrigeren Posten bei der Stadt führte.

Landschaftsverband

Über den Aufstieg der NSDAP

Zeitgeschichte

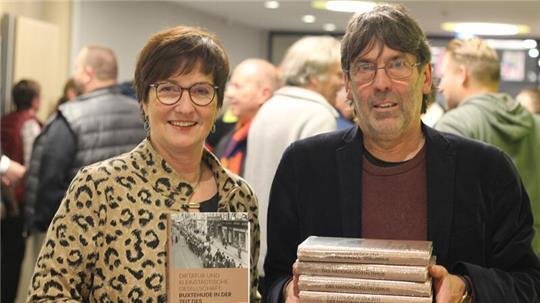

T Buxtehude in der NS-Zeit: Das Schweigen ist endlich gebrochen

Anschließend arrangierte sich Kühlcke mit dem neuen Regime, mutmaßlich, um seine Stellung zu halten. Er gehörte verschiedenen NS-Organisationen an, als Parteimitglied der NSDAP ab 1937, als (Förder-)Mitglied der SS ab 1934 und als Kriegshilfenrevisor von 1943 bis 1944.

Kühlcke bei der Entnazifizierung in der niedrigstmöglichen Stufe

Im Zuge der Entnazifizierung wurde Kühlcke 1947 in die Kategorie V eingestuft, der niedrigstmöglichen Stufe für NSDAP-Mitglieder. Die Ausschussmitglieder werteten ihn als nominelles Mitglied, so dass er als entlastet galt. Fürsprecher attestierten ihm eine demokratische Haltung, die von seinen Mitgliedschaften während der Naziherrschaft abzugrenzen sei.

Pape geht offen mit dem Thema um. Karl Kühlcke müsse im Lichte der Zeit gesehen werden, in der er lebte. „Für mich ist klar, dass ich vermutlich ähnlich mit dem Regime kollaboriert hätte - unabhängig von der Frage innerer Einstellungen oder Haltungen“, so Pape. Er setzt auf eine kritische Reflexion dieser Zeit.

NS-Verbrechen sind „historisch einzigartig“

Die Verbrechen der Nationalsozialisten seien in ihrem Schrecken historisch einzigartig - „mit der SS als ihrem wirkmächtigsten Instrument“. Und eben dieser SS gehörte Karl Kühlcke an, wenn auch nur als Fördermitglied. Pape ist sich sicher: „Der Emanzipationsprozess von diesem dunklen Kapitel unserer Geschichte wird nie abgeschlossen sein.“

Die Namensgebung der Karl-Kühlcke-Straße empfindet er in diesem Kontext als schwierig. Jetzt ist die Politik am Zuge, ob die Stadt bei der Namensgebung bleiben will oder ob eine Änderung vorgenommen werden soll.

Umbenennung der Ostmarkstraße war ein Politikum

Der Rat der Stadt tat sich schon einmal schwer - mit der Ostmarkstraße. Hier hat sie sich für einen Kompromiss entschieden. Der Name bleibt, an der Ostmarkstraße soll aber ein Gedenkstein mit aufklärenden Worten zum von den Nationalsozialisten geprägten Begriff Ostmark aufgestellt werden. In Stade handelt es sich bei der Ostmarkstraße um eine Siedlung der SA.

Das gesamte Kapitel der NS-Zeit in Stade wurde von der jungen Historikerin Anne Lena Meyer aufbereitet. „Der Nationalsozialismus und seine Folgen in der Hansestadt Stade“ heißt das Thema für ihre Dissertation an der Universität Hamburg. Sie war im Rahmen eines drei Jahre laufenden Werkvertrags bei der Hansestadt Stade beschäftigt. Mit der Veröffentlichung ihres Werkes wird in der ersten Jahreshälfte 2025 gerechnet.