TKommt das Mega-Sperrwerk in der Elbmündung?

Das Bundesumweltministerium lässt den Bau eines Mündungssperrwerks an der Elbe prüfen. Das Foto aus dem Informationszentrum Keringhuis zeigt das geschlossene Maeslant-Sperrwerk in den Niederlanden. Foto: www.keringhuis.nl

Werden die Altländer und Kehdinger im Jahr 2100 von einem Mega-Sperrwerk in der Elbmündung vor Sturmfluten geschützt? Diese Frage soll ein Forschungsprojekt beantworten. Warum Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts die Studie begrüßt.

Jork. Der Meeresspiegel steigt und steigt. Schuld ist der Mensch. Bei anhaltend starkem Treibhausgas-Ausstoß können schwere Sturmfluten an der Nordsee und an der Unterelbe bis 2100 bis 1,50 Meter höher auflaufen als heute, sagen die Küstenschutzforscher des Helmholtz-Zentrums Hereon in Geesthacht. Abhängig vom Klimaszenario, „wird der Meeresspiegel im Bereich der Elbe voraussichtlich um 29 bis 59 Zentimeter ansteigen“. Das stellt die Küstenschützer vor große Herausforderungen - hinter und vor den Deichen.

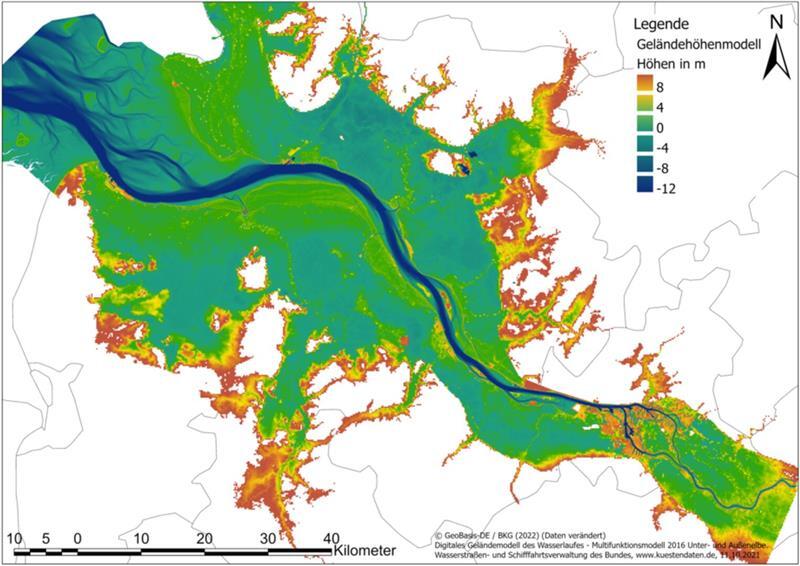

Möglicher Küstenschutzbedarf zum Ende des Jahrhunderts: Die Karte zeigt das bis 2100 vor Sturmfluten zu schützende Gebiet. Der Landkreis Stade gehört großflächig dazu. Foto: Helmholtz-Zentrum Hereon

„Abgesehen von der zunehmenden Belastung der Küstenschutzbauwerke und der verstärkten Erosion des Deichvorlandes, werden sich auch landeinwärts die Herausforderungen mehren“, sagt die Leiterin des Norddeutschen Küsten- und Klimabüros am Helmholtz-Zentrum, Dr. Insa Meinke.

Die Deichschützer werden mit mehr Winterniederschlag und höheren Nordsee-Wasserständen rechnen müssen. Das heißt: Die Elbe und ihre Nebenflüsse werden häufiger gleichzeitig randvoll sein - bei geschlossenen Sperrwerken.

Klimawandel: Deichbau wird an seine Grenzen stoßen

Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) haben die Deichverbände den Klimadeich entwickelt. Das heißt: Die Elbdeiche, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erhöht werden, könnten noch in diesem Jahrhundert „um einen weiteren Meter erhöht werden“, sagt der Oberdeichrichter der II. Meile Alten Landes, Wilhelm Ulferts.

Mehr als 575 Millionen Euro werden die Ertüchtigung der Hauptdeiche - sprich: eine Erhöhung um zwei Meter - und der Neubau von sieben Sperrwerken an den Nebenflüssen der Elbe den Steuerzahler in den kommenden Jahrzehnten bis 2050 voraussichtlich kosten.

Schaulustige unterwegs bei der Sturmflut im Januar 2022 in Jork-Wisch. Foto: Vasel

Irgendwann wird der klassische Deichbau in den Marschen an der Unterelbe an seine Grenzen stoßen - nicht nur wegen der Höhe, sondern auch wegen der ungeheuren Lasten der aus einem Kleimantel und einem Sandkern bestehenden mächtigen Deichkörper. Inzwischen rechnen Wissenschaftler mit einem Meerspiegelanstieg von einem Meter pro Jahrhundert. Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts verfolgt die Diskussion um den Bau eines gigantischen Sperrwerks im Bereich der Elbmündung mit großen Interesse. Ulferts: „Das ist keine dumme Idee.“

Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts befürwortet die Prüfung eines Sperrwerks in der Elbmündung. Foto: Vasel

Es sei sinnvoll, kommenden Generationen einen Plan für die Zukunft zu hinterlassen. Schließlich erfordere die Planung großer Infrastrukturprojekte in Deutschland heute einige Jahrzehnte.

Experten prüfen Sperrwerk in der Elbmündung

Ulferts begrüßt, dass das Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz bereits im Herbst 2021 eine Studie in Auftrag gegeben hat. Strategien zu Vorwärts- und Rückwärtsverteidigung werden untersucht - sowohl für die nahe Zukunft (2050) und die ferne Zukunft (2100), aber auch in einem Ausblick in das Jahr 2200.

Bundestagswahl

T Große Sorgen im Alten Land: So bedroht der Klimawandel den Obstbau

Deichverteidigungsübung

T Katastrophenschützer proben Ernstfall an der Elbe

Ende 2025 sollen die Ergebnisse des Projektes „TideelbeKlima“ vorliegen. Eine Arbeitsgruppe aus Küstenschutzexperten von Bund und Ländern soll die untersuchten und möglichen sinnvollen Maßnahmen prüfen: höhere Deichen, Rückdeichung, Überflutungsflächen und Elbesperrwerk. Beteiligt sind Wissenschaftler der Technischen Universitäten in Hamburg und Braunschweig sowie das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. Drei Millionen Euro beträgt der Etat. Optionen werden unter wasserbaulichen, aber auch unter ökonomischen und ökologischen Aspekten abgewogen.

Ein Sperrwerk mit Toren so groß wie der Eiffelturm

Vorbild für ein Elbesperrwerk könnte das Maeslant-Sperrwerk bei Rotterdam in den Niederlanden sein, sagt Ulferts. Das Prinzip: Naht eine Sturmflut, werden die Trockendocks mit den beiden kreisbogenförmigen Toren in den Fluss gedreht und geflutet. Diese schwimmen auf und schützen das Hinterland.

Die Tore sind jeweils so groß wie der Eiffelturm in Paris. Vorteil: Die je 210 Meter langen Stahlkonstruktionen sind im Normalfall geöffnet, sodass Schiffe passieren können.

15.000 Seeschiffe passieren jedes Jahr den Nieuwe Waterweg bei Hoek van Holland. Das Sperrwerk kann in zwei Stunden geschlossen werden. Es kostete fast 660 Millionen Euro und schützt zwei Millionen Menschen. 600 Arbeiter errichteten es von 1991 bis 1997. Es gehört zum Komplex der Deltawerke, dem größten Sturmflutwehr der Welt.

Vorbild für die Elbe? Blick auf das Maeslant-Sperrwerk bei Rotterdam. Foto: Rijkwaterstaat

Der Blick in die Niederlande zeigt: Der Bau eines Sperrwerks in der Elbe würde die Landschaft stark verändern. Im Bereich der Tideelbe wäre die Ausdeichung einiger eingedeichter Flächen eine Option. Aus wasserbaulicher Sicht wäre die Wirksamkeit dieser Maßnahme „eher gering“, so der Koordinator des Forschungsprojektes, Professor Dr. Peter Fröhle vom Institut für Wasserbau an der TU Hamburg in Harburg.

Ein Sperrwerk zwischen Cuxhaven und Geesthacht wäre hingegen außerordentlich aufwändig und teuer, aber wirksamer. Vorteil: Sturmfluten könnten aus der Unterelbe herausgehalten, Schäden bereits prophylaktisch vermieden werden. An Este, Lühe, Eider oder Krückau funktioniert das Prinzip im Kleinen bereits seit Jahrzehnten.

Mündungstrichter der Elbe misst bis zu 15 Kilometer

Doch die Elbmündung ist deutlich breiter als der Arm der Maas beim Maeslant-Sperrwerk. Bei Cuxhaven misst der Mündungstrichter rund 15 Kilometer. In Höhe Brunsbüttel und Geesthacht sind es noch 3,5 Kilometer. Der Bau eines Elbsperrwerks würde vermutlich einen zweistelligen Milliardenbetrag verschlingen. In London ist der Neubau der Thames Barrier im Gespräch - auf einer Länge von etwa 16 Kilometern zwischen Sheerness und Southend-on-Sea mitten in der Mündung.

Das Projektgebiet im Vorhaben „TideelbeKlima“ entspricht den aktuell und zukünftig überflutungsgefährdeten Gebieten im Bereich der Tideelbe. Alle Gebiete unterhalb von acht Meter Normalhöhennull sind farbig markiert. Foto: TU Hamburg

Ein Bau müsse sorgsam geprüft werden. Fröhle: „Neben Veränderungen von Tidebedingungen, Strömungen und Wasserständen müssen wir auch Konsequenzen für Flora und Fauna sowie für die Schifffahrt und andere Nutzungen berücksichtigen.“

Der frühere niedersächsische Umweltminister und heutige Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hatte die Prüfung des Mega-Projekt bereits 2019 befürwortet.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.

Maritimes Erbe

T Jork hat spektakuläre Zukunftspläne für den Borsteler Hafen

Küstenschutz

T Deicherhöhung im Alten Land: Und wieder ein Jahr verloren

Neujahrsempfang II

T Altländer wollen Dampferbrücke im Borsteler Hafen restaurieren

Klimawandel

T Elbdeich im Alten Land wird zehn Jahre zur Baustelle

Deichverteidigungsübung

T Katastrophenschützer proben Ernstfall an der Elbe

Weitere Themen

- Elbe

- Sperrwerk

- Norddeutsches Küsten- und Klimabüro am Helmholtz-Zentrum

- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

- Deichverband

- II. Meile Alten Landes

- Technische Universität

- Hamburg

- Berlin

- Bundesumweltministerium

- Institut für Wasserbau

- Fröhle

- Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts

- Projekt TideelbeKlima

- nstitut für ökologische Wirtschaftsforschung

- Meeresspiegel

- Deich

- Küstenschutz

- Marsch

- Klimadeich

- Maeslant-Sperrwerk

- Rotterdam

- Niederlande

- Thames Barrier

- Elbmündung

- Ästuar

- Elbesperrwerk

- Sturmflut

- wasser_tb