TTod im Horneburger KZ: Gisela Gruber starb mit nur 16 Jahren

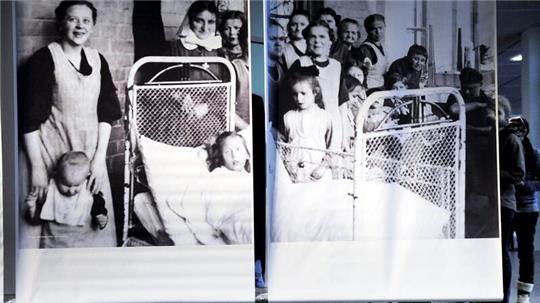

Blick auf das ehemalige KZ-Außenlager Horneburg im Jahr 1952: Die Stacheldrahtzäune und die Wachtürme des Lagers wurden am 21. April 1945 abgerissen; Flüchtlinge lebten nach Kriegsende in den KZ-Baracken. Foto: TAGEBLATT-Archiv

Stolpersteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Im Sommer wird auch in Horneburg ein Stein für Gisela (Gita) Gruber gesetzt. Das ist ihre bedrückende Geschichte.

Horneburg. Im Juli dieses Jahres wird im Flecken Horneburg der erste Stolperstein verlegt. Seinen Platz wird er in der Langen Straße auf Höhe der 2008 abgerissenen Lederfabrik (Ex-Hamey) haben. Das hatte der Rat im Oktober vergangenen Jahres einstimmig beschlossen.

Samtgemeindebürgermeister Knut Willenbockel wird am Montag, 27. Januar, 18 Uhr, bei der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus in der Liebfrauenkirche auf das Projekt eingehen. 2025 jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz zum 80. Mal.

2009 wurde in Neuenfelde der erste Stolperstein des Alten Landes verlegt. Er erinnert an Wilhelm Buchholz. Der Handwerker bot den Nazis die Stirn, er starb im Februar 1945 in einem Arbeitslager in Wilhelmsburg. Er hatte sich gewehrt, Waren für den Krieg herzustellen und bei Festumzügen die Hakenkreuzfahne zu hissen. Foto: Vasel

Der erste Stein wird an Gisela Gruber erinnern. Die Jüdin stammte aus Moisen in Rumänien. Ihr Vorname ist offenbar eingedeutscht worden. Ihr Cousin hatte im Jahr 1988 der Gedenkstätte Yad Vashem gemeldet, dass sie eigentlich Gita (Gisela) hieß.

Siebenbürgen hatte Adolf Hitler den verbündeten Ungarn zugeschlagen. Etwa 565.000 ungarische Juden ermordeten die Nazis. Auch Gruber wurde in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Von dort führte sie ihr Leidensweg im Herbst 1944 ins Frauen-Außenlager des KZ Neuengamme in Horneburg. Dort musste sie in den Philips-Valvo-Werken in der Lederfabrik arbeiten. Die Jüdin starb im Alter von 16 Jahren und wurde am 13. Dezember 1944 auf der Familiengrabstelle der Familie von Düring im Krähenholz bei Horneburg begraben.

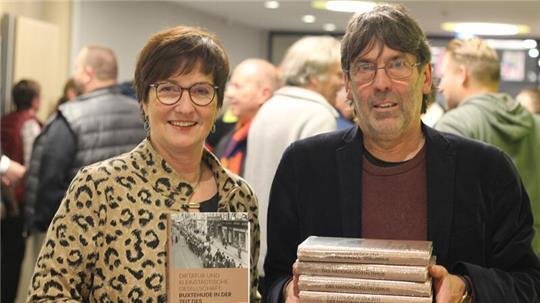

Zeitgeschichte

T NS-Richter schicken fünf Altländer Schlachter ins Zuchthaus

Gisela Gruber aus Ungarn starb im KZ Horneburg

Sieben Tage lang waren sie in fünf Waggons nach Horneburg unterwegs - ohne Lebensmittel. Gruber gehörte zu den ersten Gruppen von 300 Jüdinnen aus Auschwitz, die zwischen Oktober 1944 und Februar 1945 in Horneburg Röhren für Radios und Fernmeldegeräte sowie Glühbirnen, unter anderem für U-Boote, herstellten.

Gruber starb, bevor die ersten Ungarinnen im Februar von Horneburg in das Frauen-Außenlager Porta Westfalica abtransportiert wurden. „Die sind verbraucht“, sagte ein SS-Mann zum Horneburger Bahnhofsvorsteher. 550 Frauen litten in Horneburg.

Die Hamburger Philips-Valvo-Werke waren aufgrund der alliierten Bombenangriffe verlagert worden. Damit der Betrieb weiter Rüstungsgüter produzieren konnte, wurde im April 1944 ein Lager errichtet - fünf Baracken und ein Erdbunker hinter Stacheldraht. Der Flecken vermietete es an das Unternehmen.

Die Frauen mussten täglich zwölf Stunden arbeiten - drangsaliert von einer weiblichen, 16-köpfigen SS-Wachmannschaft unter dem Kommando des SS-Unterscharführers Peter Klaus Friedrich Hansen. Der SS-Mann wurde von Zeitzeugen als „Sadist übelster Sorte“ beschrieben.

SS-Wachen quälten die Jüdinnen

Hunger und Schläge waren an der Tagesordnung. Gruber starb angeblich an einer Lungentuberkulose. 1946 berichtete die KZ-Überlebende J. Dijksterhuis, dass die 16-Jährige „eingepackt in Papier und mit Bindfaden zusammengeschnürt“ beerdigt worden sei.

Die letzten Inhaftierten wurden am 8. April 1945 mit der Bahn ins KZ nach Bergen-Belsen gebracht, das sie am 11. April erreichten. Kaum eine überlebte. Vor dem Einmarsch der Briten riss die Bevölkerung am 21. April 1945 den Zaun und die Wachtürme ab - aus Angst, als KZ-Ort aufzufallen.

Im Jahr 1954 veranlasste der Stader Regierungspräsident die Umbettung von Gruber nach Cuxhaven. Vorher hatte sich der Horneburger Pastor Wilhelm Krückenberg dafür stark gemacht, Gruber auf dem Waldfriedhof zu bestatten, so Regionalhistoriker Michael Quelle aus Stade.

Das Grab könne „die letzte sichtbare, von uns nicht auszulöschende Erinnerung an ein uns allen schmerzliches Kapitel deutscher Vergangenheit in Horneburg darstellen“, so der Pastor. Eine Verlegung auf unseren Friedhof „würde ein Zeichen für das sein, was wir in Haltung und Erziehung für unser Volk erstreben“.

Horneburger erinnern an Opfer der NS-Gewaltherrschaft

Erst 1997 wurde ein Gedenkstein für das KZ am Vordamm errichtet. Seit 2022 erinnert auf dem Waldfriedhof ein Gedenkstein an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Horneburg.

Verena Wein-Wilke von den Grünen und Hannelore Kathenbach (SPD) von der Gruppe gegen das Vergessen begrüßen wie CDU, FDP und FWG, dass Stolpersteine mit den Namen der Opfer gesetzt werden. Wein-Wilke hatte sich vor Jahren für einen Gedenkpfad stark gemacht.

Blick auf den 1997 errichteten Gedenkstein am Ort des Frauenaußenlagers des KZ Neuengamme in Horneburg. Foto: Vasel

Der Künstler Gunter Demnig erinnert mit den Stolpersteinen aus Messing an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945. Inzwischen liegen diese in 1265 Kommunen Deutschlands und in 21 Ländern Europas. Den ersten verlegte er 1992 am 50. Jahrestag des Befehls Heinrich Himmlers zur Deportation der Roma und Sinti (Auschwitz-Erlass).

Demnig zitiert aus dem Talmud: „Eine Person ist erst dann vergessen, wenn man sich nicht mehr an ihren Namen erinnert“. Demnig will „sensibel für Menschenrechtsverbrechen machen“ und für offene und tolerante Gesellschaft eintreten.

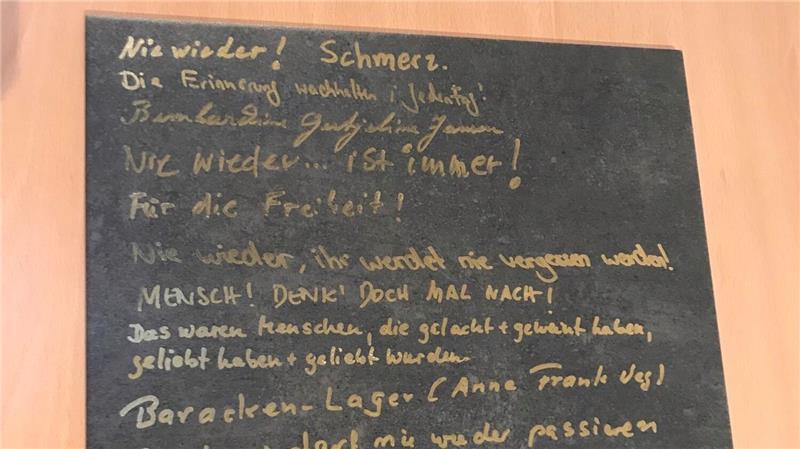

Kathenbach stimmt es - mit Blick auf das Erstarken des Rechtsextremismus - hoffnungsvoll, dass sich der Jugendbeirat einbringt. Die Gedenkfeier beginnt mit einem Fürbittengebet von Pastorin Dorlies Schulze, danach führen Mitglieder des Rats und des Jugendbeirats durch die Veranstaltung. Anschließend setzt sich der Lichterzug über den Vordamm zur Kranzniederlegung am Gedenkstein in Bewegung, wo Bürgermeister Jörk Philippsen sprechen wird. Infos unter www.stolpersteine.eu

Symbolische Stolperstein-Fliese des Jugendbeirats. Foto: Jugendbeirat