TDiese Bilder schockierten den Fotografen Hartmut Schwarzbach

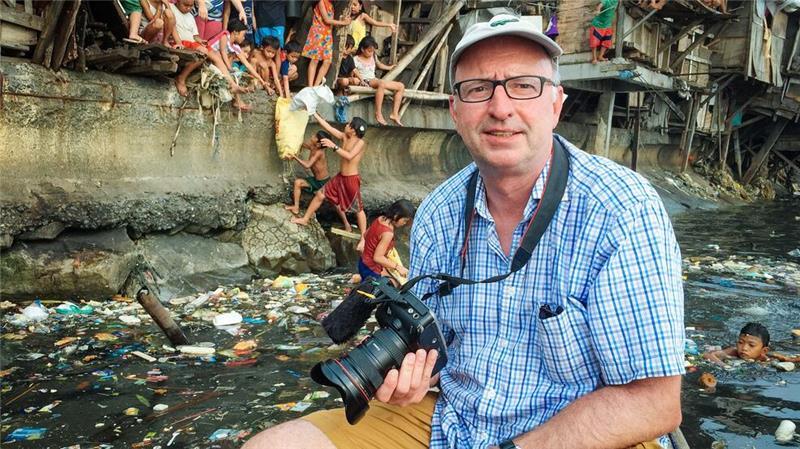

Fotograf Hartmut Schwarzbach. Foto: Hartmut Schwarzbach / argus

Hartmut Schwarzbach hat Bilder auf der ganzen Welt gemacht. Er hat eine soziale Ader - und weiß, was aus einigen Menschen geworden ist, die er fotografiert hat.

Hamburg. TAGEBLATT: Brauchen wir im digitalen Zeitalter der Influencer, Leserreporter und Instagram-Reels, wie die Kurzvideos dort neudeutsch heißen, eigentlich noch Fotojournalismus?

Schwarzbach: Unbedingt. Angesichts der ganzen Fake-News und der immer größeren Zahl KI-generierter Bilder auf dem Markt ist es wichtiger denn je, dass professionelle Fotografen die Realität abbilden und wie in meinem Beispiel Kinderarmut auch glaubwürdig dokumentieren.

Aber da ist kein Unglück oder Verkehrsunfall, kein Bürgerkrieg oder Promi-Auftritt, der nicht von hunderten Smartphones dokumentiert wird.

Das ist richtig. Das Smartphone hat viel verändert und die Qualitätssprünge der Aufnahmen sind gewaltig. Es ist heutzutage qualitativ kein Problem, solche Fotos oder Videos von jedem Ort der Welt auch im Fernsehen zu senden. Aber sie werden von irgendwelchen Amateuren geschossen und sind Schnappschüsse, die keinesfalls die ganze Wahrheit zeigen. Gerade bei der Dokumentation von Kriegen oder Ereignissen in anderen politischen Zusammenhängen ist es aber wichtig, dass ausgebildete Journalisten glaubwürdig arbeiten und Foto-Nachrichten professionell gecheckt und verifiziert werden. Und wenn ich zum Beispiel an mein Herzensthema Kinderarbeit denke, gibt es nicht viele authentische Bilder.

Wann wussten Sie, dass Sie unbedingt Fotojournalist werden wollten?

Meine Begeisterung für Fotografie war zu Beginn eine technische: Ich stand mit meiner ersten Kamera in Elmshorn hinter dem Fußballtor und versuchte, tolle Bilder zu machen. Oder war für die Jugendseite der „Elmshorner Nachrichten“ auf Rock-Konzerten zum Beispiel der „Eagles“ oder „Jethro Tull“. Das war spannend, aber irgendwann reichte mir das inhaltlich nicht. Während des Studiums habe ich gelernt, konzeptionell zu arbeiten und es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich eine soziale Ader habe und große Empathie für Menschen in besonderen Situationen. Schon während meines Studiums als freier Fotograf für den Spiegel haben mir Bildredakteure gesagt, dass sie von mir immer auch ein „anderes Bild“ bekommen würden, eine besondere Sichtweise.

Warum ausgerechnet auf den Philippinen?

Mein Schlüsselerlebnis war dort Anfang 1986 die friedliche Revolution, die zum Sturz von Diktator Marcos führte. Der Spiegel hatte mich für Fotos nach Manila geschickt, unter anderem auch vom „Smokey Mountain“ im Norden der Stadt. Das war damals wohl die größte Müllhalde der Welt. Zehntausende lebten dort unter absolut katastrophalen Zuständen. Das war ein nachhaltiger Schockmoment für mich. Ich dachte, das darf nicht sein. Und, dass ich mit meinen Kameras vielleicht ein Werkzeug zur Hand hätte, etwas zu verändern oder zumindest ein bisschen zu verbessern.

Warum fesselt Sie das Thema Kinderarmut und Kinderarbeit bis heute so sehr?

Ich habe gesehen und erlebt, wie Kinder zum Teil leben müssen. Das Thema, das über allem steht, ist ja krasse Armut. Kinder leben in Slums in großer Not, im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund. Ohne Gesundheitsversorgung und Alterssicherung. Ihre Lebenserwartung ist niedrig, Menschen sterben dort teilweise mit 50 Jahren. Viele Kinder können nicht zur Schule gehen, ihre Eltern nehmen Drogen oder verkaufen sich für Sex. Das darf doch nicht so sein! Anfangs haben mich alle gewarnt vor dem „Smokey Mountain“ und gesagt, die erschießen dich. Aber ich habe genau das Gegenteil erlebt: Die Leute da waren wahnsinnig nett und freundlich.

Können Fotos an deren Lage wirklich etwas verändern?

Auf jeden Fall. Ohne Bilder würden wir von ihrer Situation ja gar nichts wissen. Fotos sind der Beweis für die Lebenswirklichkeit vor Ort, wie groß die Armut oder das Problem der Kinderarbeit tatsächlich ist. Ich arbeite seit 20 Jahren sehr viel für Nichtregierungsorganisationen wie das katholische Hilfswerk „missio“, „Plan International“ oder jetzt im afrikanischen Benin für „Don Bosco“. Ohne Bilder könnten die gar keine Spendengelder für ihre Hilfsprojekte vor Ort generieren.

Ist es nicht ein Paradox, das Elend von Kindern in ästhetisch kunstvollen Fotos zu zeigen?

Im Gegenteil. Ich habe gemerkt, dass ich durch meine Porträtserie mit speziellen Kameras und technischen Voraussetzungen eine besondere Aufmerksamkeit für diese Kinder und ihre Situation schaffen kann. Das habe ich mir damals sehr genau überlegt. Meine Reportagen wurden zuvor zwar auch gedruckt, aber ich bekam oft zu hören: kennen wir doch schon. Die kunstvolle Ästhetik, die ich mit den Porträts geschaffen habe, schafft bis heute eine besondere Aufmerksamkeit.

Lassen sich die Kinder gerne fotografieren?

Die meisten ja, sie empfinden das als große Wertschätzung. Ich begleite einige der Kinder seit vielen Jahren, kenne manche bis heute als Erwachsene, die selbst Kinder haben. Ich habe sie bewusst gefragt, wie das bei den ersten Fotos für sie war. Sie haben das als Spiel verstanden und hatten Spaß daran. Einige haben geglaubt, sie würden vielleicht ins Fernsehen kommen.

Sehen philippinische Eltern Kinderarbeit genauso kritisch wie wir in Europa?

Die meisten haben gar keine Chance, sich große Gedanken darüber zu machen. Für die geht es ums schiere Überleben. Ich habe Anfang des Jahres einen Vater begleitet, der jeden Tag auf dem Markt arbeitet. Seine Kinder müssen ihm helfen, damit sie zur Schule gehen können. Er selbst war nur nicht einmal zwei Jahre auf der Schule. Unter Tränen hat er mir erzählt, dass seine Kinder abends auf dem Nachtmarkt helfen müssen, damit sie das Geld für den Schulbesuch zusammenbekommen.

Was ist aus dem Mädchen geworden, das auf dem von Unicef preisgekrönten Foto zu sehen ist?

Wenie Mahiya war damals 13 und ist heute 19. Ich habe sie fünf Jahre unterstützt, mit 100 Euro im Monat, auch andere haben dabei geholfen und mir Geld überwiesen. Sie lebte mit ihrer Mutter auf dem Land, ist jetzt aber wieder zurückgegangen in den Slum, hat gerade ein Kind bekommen. Wir haben sie in die Schule gejagt, in ein spezielles Lernprogramm. Aber es hat sich nicht viel geändert. Doch es gibt andere Beispiele, wie zum Beispiel Rose Isolo, ein Kind aus „Tondo“, dem größten Slum des Landes im Norden von Manila. Ich habe sie und ihre Familie über Jahre begleiten können und mehrfach Reportagen gemacht. Ich habe ihr das Schulgeld bezahlt, heute arbeitet sie als Altenpflegerin in Israel.

Schöne Ausnahmen?

Durchaus nicht: Ein tolles Erlebnis war im Jahr 2000 eine Stern-Geschichte über Kinder, die im Meer im Müll schwimmen und Plastik sammeln. Leser spendeten daraufhin 130.000 D-Mark, ich konnte von einem Fotopreis der Vereinten Nationen 5000 Mark dazu tun und die gemeinnützigen „German Doctors“ halfen mit dem Geld Familien in Armut auf den Philippinen. Aktuell führen Inflation und Preissteigerung allerdings leider dazu, dass nicht nur ich weniger spenden kann, sondern viele andere auch, die mir bislang geholfen haben. Auch die Spendengelder bei den Hilfsorganisationen gehen zurück.

Was bedeuten Ihnen Preise und Auszeichnungen für Ihre Fotos?

Sie sind eine große Wertschätzung meiner Arbeit und Motivation, weiterzumachen. Alle fünf bis zehn Jahre war es ein großer Preis und damit immer auch ein bisschen Geld. Das ist mein Antrieb und auch die Aufmerksamkeit sowie daraus resultierende breite Unterstützung. Bei der Ausstellung im Industriemuseum Elmshorn haben wir zum Beispiel Geld gesammelt für Kinder, die auf einer Müllhalde der Salomonen im Südpazifik unterwegs sind. Es kamen immerhin 3000 Euro zusammen, damit konnten die „Don Bosco“-Schwestern schon ein paar schöne Weihnachtsessen für die Kids organisieren. Ich habe aber auch gelernt, dass wir auf den Ausstellungen noch mehr Hintergründe erklären und über Formen der Kinderarbeit informieren müssen.

Sie leben inzwischen einige Monate im Jahr auf den Philippinen, wo und warum?

Auf Biliran, einer kleinen Vulkaninsel südlich von Manila, auf der eine ganze Reihe Ausländer leben. Ich finde die Menschen einfach nett, fühle mich dort privat sehr wohl und habe da seit zwei Jahren eine neue Freundin. Mit adoptierter Familie, was nicht immer einfach ist (lacht). Ich habe ein Haus gemietet und ein Grundstück gekauft, werde dort vielleicht selbst bauen. Natürlich erwarten viele Einheimische von uns auch etwas, Ausländer werden gern „Walking ATM“ genannt, wandelnder Geldautomat (lacht). Man muss halt Grenzen setzen, das wird akzeptiert. Ich bin auf Biliran sehr glücklich.

Zur Person

Nach dem Abi in seiner Geburtsstadt Elmshorn studierte Hartmut Schwarzbach (68) Fotodesign mit Schwerpunkt Fotojournalismus an der Fachhochschule Dortmund. Bereits während des Studiums fotografierte er für renommierte Magazine, unter anderem 1981, im 5. Semester, die spektakuläre Reportage über die berüchtigte „Borussenfront“ von rechtsextremen Fans des Fußballklubs Borussia Dortmund für den Stern. Für seine Fotos und Reportagen über Kinderarbeit und Kinderarmut bekam der Hamburger etliche Preise, unter anderem kürte das Kinderhilfswerk Unicef eine seiner Aufnahmen 2019 zum Foto des Jahres. Schwarzbachs Hasselblad-Porträts von Kindern und ihrem Leben auf einer Müllhalde in Manila wurden mehrfach international ausgezeichnet und auf Ausstellungen in New York, Tokio und Paris gezeigt. Seine aktuelle Ausstellung „Kinderarbeit im Fokus“ ist noch bis zum 20. Oktober in Husum zu sehen. Ab Mitte März wird sie in Zusammenarbeit mit Amnesty International in Lübeck gezeigt.

Persönlich

Nach einer Zeit auf den Philippinen genieße ich in Hamburg besonders... frische Luft, abwechslungsreiches, gutes Essen und Fußball-Bundesliga.

Urlaub auf den Philippinen ist… für Taucher ein Paradies, für normale Touristen oft etwas zu amerikanisch und nicht exotisch genug.

Mit der Fotokamera unterwegs… bin ich nur zu besonderen Ereignissen. Sonst reicht das iPhone.

Mein Lieblingsmotiv in Hamburg... ist der Hafen, vor allem in der Pandemie.