TGestapo, Zuchthaus, KZ: Frauen im Landkreis Stade als NS-Opfer

Optisch hat sich seit der Nazizeit wenig verändert, bei der Justiz viel: das Stader Landgerichtsgefängnis heute. Foto: Michael Quelle

Frauen, die zu Opfern des nationalsozialistischen Systems wurden, geschah oft doppelt Unrecht. Auch nach dem Krieg steckte noch Ideologie in den Köpfen, wie Beispiele aus dem Landkreis Stade zeigen.

Landkreis. Sie hörten heimlich Feindsender oder stahlen, weil sie Hunger hatten. Sie gaben Hungrigen Brot oder Einsamen ein freundliches Gespräch. Manche verliebten sich auch - in Menschen, die den Nazis als Untermenschen galten. Für all diese Delikte, die heute keine wären, wurden auch Frauen aus dem Landkreis Stade in der Nazizeit drakonisch bestraft. Sie landeten im Gefängnis, im Zuchthaus oder im KZ.

Tod im KZ - wegen „verbotenen Umgangs“

Michael Quelle, der seit Jahrzehnten über die Zeit des Nationalsozialismus in der Stader Region recherchiert, hat sich in Akten des Landgerichtsgefängnisses vertieft und seinen Blick dabei in letzter Zeit besonders auf die Frauen gerichtet - eine Gruppe von NS-Opfern, die bisher wenig im Fokus war.

Es sind Frauen wie die 22-jährige Auguste Jark, geborene Rath, aus Balje, die kurz nach ihrer Befreiung aus dem KZ Ravensbrück durch die Rote Armee völlig entkräftet starb. Der Vorwurf, der sie dorthin brachte: „verbotener Umgang“. Dieser Umgang war schon ohne intime Beziehung ein Verbrechen, erklärt Michael Quelle: „Es reichte schon, zusammen Kaffee zu trinken.“ Im Fall Auguste Jark hatte der Vorarbeiter ihres elterlichen Hofs sie angezeigt und behauptet, sie habe ein Verhältnis mit einem Polen.

Besondere Rolle der Frau in der NS-Ideologie

Die NS-Ideologie dachte den Frauen eine besondere Rolle zu: „Unsere nationalsozialistische Volksgemeinschaft ist aufgebaut auf den Gesetzen der Treue zum Volke, der Achtung des deutschen Blutes und der Ehre der deutschen Frau und Mutter. In solchen Fällen finden ehr- und schamlose Volksgenossen darum keine Gnade“, schreibt das damals stramm nationalsozialistische Buxtehuder Tageblatt im August 1943. Der Anlass: Die Liebesbeziehung der Immenbeckerin Agnes Behr zu einem russischen Kriegsgefangenen. Die Strafe: zweieinhalb Jahre Zuchthaus.

Agnes Behr aus Immenbeck. Foto: Archiv Dieter Pintatis

Bei Männern wurden solche Beziehungen übrigens unterschiedlich geahndet, weiß Michael Quelle. Bei französischen Kriegsgefangenen, die unter Militärverwaltung standen, galten sie meist nur als Kavaliersdelikt. Sogenannte Ostarbeiter hingegen mussten mit ihrer Hinrichtung rechnen. Deutsche Männer wurden zur Bestrafung oft sehr schnell eingezogen und an die Front geschickt.

Beim Durchforsten der Gefangenenpersonalakten, es sind dicke Bücher in DIN-A3-Größe, hat Michael Quelle festgestellt, dass vielen der Frauenschicksale etwas gemeinsam ist: Obwohl die Nazis die Beziehungen zu Fremdarbeitern grausam ahndeten, wurde das Unrecht, das den Frauen aus diesem Grund geschah, auch in der Nachkriegszeit noch als reine Privatsache bagatellisiert oder galt immer noch als Stigma.

Das hatte zur Folge, dass die Frauen in der Regel nicht entschädigt wurden. Wie die 40-jährige Witwe Anna Brunsen aus Harsefeld: Sie hatte ein Verhältnis mit einem Franzosen und musste dafür eine 16-monatige Zuchthausstrafe abbüßen. „Zuchthaus war eine härtere Form von Gefängnis“, erklärt Michael Quelle. Anna Brunsen musste ihren Hof und ihre drei kleinen Kinder zurücklassen. 1950, als ihr Entschädigungsantrag abgelehnt wurde, war sie aufgrund einer Erkrankung aus der Haftzeit zu 50 Prozent erwerbsgemindert.

Nationalsozialismus

T Tod im Horneburger KZ: Gisela Gruber starb mit nur 16 Jahren

Die 25-jährige Anni Mattfeld aus Kutenholz, musste ab 1942 für 15 Monate ins Landgerichtsgefängnis Stade und im Frauenzuchthaus Wesermünde einsitzen - wegen intimen Umgangs mit einem kriegsgefangenen Franzosen. Ihr Antrag auf Entschädigung als politisch Verfolgte des Naziregimes wurde zunächst anerkannt, dann aber wieder abgelehnt.

Klischee der Schande wirkt über den Krieg hinaus

Im NS-Regime wurde sie wegen verbotenen Umgangs mit französischen Kriegsgefangenen verurteilt. Und nun, 1947, wurde ihr ein Verhältnis mit einem Polen vorgeworfen, der in der britischen Armee diente. Verheiratete Frauen, die Verkehr mit Kriegsgefangenen haben, kämen für die Entschädigung nicht infrage, befand der Kreis-Sonderhilfsausschuss, in dem viele Sozialdemokraten saßen. Sonst werde „das Ansehen ehemaliger politischer Häftlinge“ geschädigt. Obwohl Anni Mattfeld durch ihren Anwalt erklären ließ, dass sie sich „keineswegs mit Angehörigen der Besatzungsmacht herumgetrieben habe“ und nur freundschaftlichen Umgang pflegte, scheiterte ihr Antrag.

Zeitgeschichte

T Buxtehude in der NS-Zeit: Das Schweigen ist endlich gebrochen

Selbst kleinste, menschliche Alltagshandlungen konnten bittere Folgen haben, wenn sie gegen die Nazi-Gesetze verstießen. Die Staderin Margarethe Waller landete im KZ Ravensbrück, weil sie bei der Hinrichtung des 18-jährigen polnischen Zwangsarbeiters Kasimir Bachleda-Zarski anmerkte: „Auch um ihn wird eine Mutter weinen.“

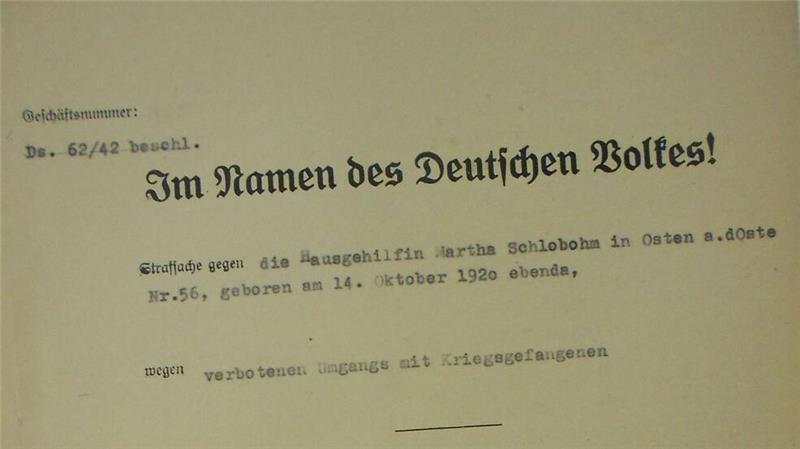

Der französische Kriegsgefangene Emil Bonnet durfte nur einmal im Monat an seine Frau schreiben. Dass er sich danach sehnte, das öfter zu tun, konnte eine 22-jährige junge Frau aus Osten sehr gut verstehen. Sie half dem Franzosen, die Lagerkontrolle zu umgehen, und ließ die Briefe an die geliebte Ehefrau einem ihr bekannten deutschen Soldaten in Frankreich zukommen, damit er sie dort einwerfen konnte. Das flog auf. Das Urteil laut Akte: sechs Wochen Gefängnis. Eine milde Strafe, befand das Amtsgericht Stade am 3. Juli 1942, „weil die Angeklagte noch recht jung ist und und einen unselbständigen Eindruck macht“.

Päckchen gestohlen - zur Guillotine nach Hamburg

Schwarzschlachtung war, wie Michael Quelle berichtet, in den letzten, entbehrungsreichen Kriegsjahren im Landkreis Stade ein sehr häufig vorkommendes Delikt. Wer keinen Hof hatte, griff mitunter zu anderen Mitteln, um seine Situation zu verbessern. Für die 36-jährige Post-Facharbeiterin Trinchen Ohlrich, geborene Bergmann, hatte das fatale Folgen: Weil sie Feldpostpäckchen unterschlug, kam sie 1944 ins Landgerichtsgefängnis Stade und wurde später nach Hamburg überführt - mit der Anweisung „die O. ist zu fesseln“. Sie starb im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis unter der Guillotine.

*In einer früheren Fassung des Artikels hatte es geheißen, dass Anni Mattfeld von dem kriegsgefangenen Franzosen ein Kind bekam. Das ist nicht richtig. Wir haben das korrigiert.

- Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wehen die Flaggen vor öffentlichen Gebäuden in Deutschland auf halbmast. Er erinnert an den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren. In vielen Orten gibt es Gedenkveranstaltungen. So in Horneburg, wo Samtgemeindebürgermeister Knut Willenbockel ab 18 Uhr in der Liebfrauenkirche über die Verlegung eines neuen Stolpersteins sprechen wird - für die Jüdin Gisela Gruber, die mit 16 Jahren im Horneburger KZ starb.

- Über das Landgerichtsgefängnis Stade in den Jahren 1939 bis 1945 berichtet Michael Quelle beim Stammtischgespräch des Stader Geschichts- und Heimatvereins am Donnerstag, 6. Februar, ab 17 Uhr im Restaurant „Die Insel“, Auf der Insel 1, in Stade. Eintritt frei.

Akte. Foto: Quelle