THelgolands Helden: Das tragische Ende der mutigen Widerstandsgruppe

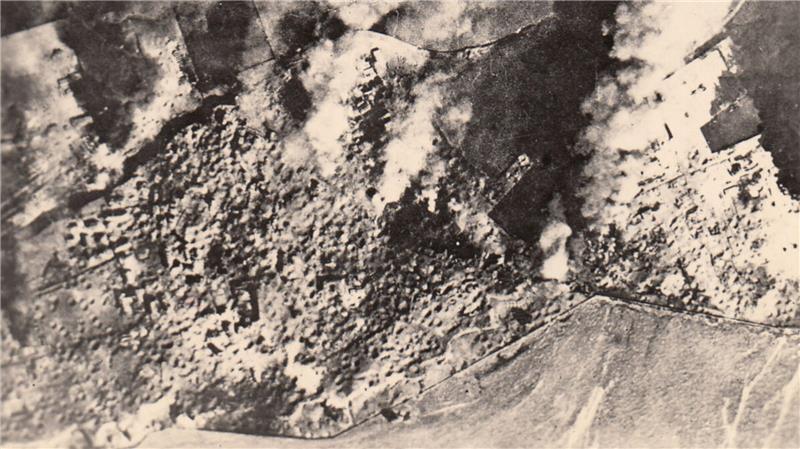

Am 18. April 1945 flog die Royal Air Force den großen Angriff auf Helgoland und legte die Bebauung in Schutt und Asche. Foto: cnv

In den letzten Kriegstagen 1945 planten Widerständler auf Helgoland die kampflose Übergabe der Insel. Sie wurden verraten und in Cuxhaven-Sahlenburg hingerichtet.

Helgoland/Cuxhaven. Vögel zwitschern, an den Birkenästen sprießt zartes Grün. Ein Wanderweg führt in die Küstenheide und vorbei an dem Gedenkstein und zwei Stelltafeln, die inmitten dieser Frühlingsidylle schauern lassen. Achtern Kugelfang lautet die Adresse - und die muss wörtlich genommen werden. Hier auf dem Sahlenburger Schießplatz wurden Menschen hingerichtet. Fünf Männer der Helgoländer Widerstandsbewegung fanden an diesem Ort am 21. April 1945 den Tod - und dies nur wenige Tage vor Kriegsende.

Der Gedenkstein auf dem früheren Schießplatz Sahlenburg. Foto: Kramp

Nur wenige Tage später sollten die Bomben, Geschütze und Gewehre in Deutschland schweigen und das Land kapitulieren. Wenn diese Widerstandsgruppe auf Helgoland Erfolg gehabt hätte und nicht verraten worden wäre, hätte die Nordseeinsel draußen in der Deutschen Bucht vermeintlich ein anderes Schicksal ereilt und sie sähe anders aus. Der 18. April ist ein der Schicksalstag für Helgoland. In diesem Jahr jährt sich der düstere 18. April 1945 mit dem großen Luftangriff der britischen Bomber zur Mittagszeit und Zerstörung der Insel zum 80. Mal.

Dies ruft die Erinnerung an die fünf Männer wach, die am 21. April 1945 standrechtlich in Sahlenburg erschossen wurden, weil sie Helgoland kampflos den Alliierten übergeben wollten.

Widerstandsgruppe will Zerstörung Helgolands verhindern

Zwei Männer hatten es geschafft, eine Widerstandsgruppe auf der vom Militär beherrschten und zur Festung ausgebauten Insel aufzubauen. Der Helgoländer Erich Friedrichs und der aus Süddeutschland stammende Dachdeckermeister Georg Braun. Bei Braun auf dem Oberland sollen sich in erster Linie Offiziere und Soldaten getroffen haben. Treffpunkt im Unterland war das „Friesenhaus“ von Erich Friedrichs, wo Helgoländer und Zivilisten vom Festland zusammenkamen.

Zeitgeschichte

T Kriegsgefangener der Nazis: Auf den Spuren des Großvaters in Dollern

Nationalsozialismus

T Eine KZ-Überlebende auf Spurensuche nach ihrer Familie

Nationalsozialismus

T Tod im Horneburger KZ: Gisela Gruber starb mit nur 16 Jahren

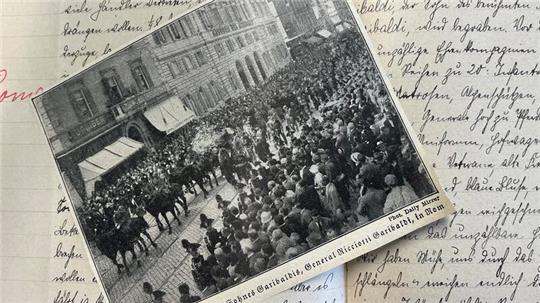

Nie trafen sie sich in größeren Gruppen. Immer kamen sie wie zufällig vorbei. Die Militärgruppe um Braun arbeitete Pläne aus für die kampflose Übergabe der Insel an die Alliierten. Friedrichs und einige seiner Leute hielten Funkkontakt zu den Engländern. Friedrichs war Funkoffizier an der Signalstation unweit des Hauses von Georg Braun. Bei sporadischen Treffen tauschten sie Informationen aus. Ihr Vorhaben: Helgoland kampflos zu übergeben. Zum Plan gehörte die Festnahme des oberen Offizierskorps, um selbst die Übergabe der Insel in die Hand zu nehmen.

Verräter in den eigenen Reihen

Sie wollten dem Morden ein Ende bereiten und Helgoland vor der völligen Zerstörung retten. Doch ihre mutigen Pläne wurden durchkreuzt. Aus ihren eigenen Reihen sollen sie von zwei Leuten verraten worden sein. Das war ihr Todesurteil. Rund 20 Personen wurden am frühen Morgen des 18. April auf Helgoland verhaftet und 14 von ihnen nach Cuxhaven transportiert.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

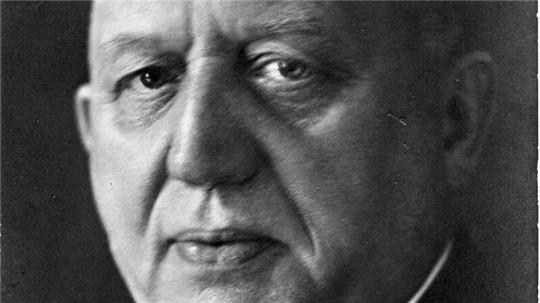

Nach einem Schnellverfahren wurden Erich Friedrichs, Georg Braun und die drei Marinesoldaten Karl Fnouka aus Wien, Kurt Pester aus Thüringen und Martin Wachtel aus Sachsen-Anhalt drei Tage später, am Abend des 21. April 1945, auf dem Schießplatz Cuxhaven-Sahlenburg hingerichtet. Sie starben durch Genickschuss. Die Urteile wegen Verschwörung und Aufforderung zur Meuterei unterzeichnete Rolf Johannesson als Kommandant der Seeverteidigung Elbe-Weser. Nach dem Krieg machte Johannesson bei der Bundeswehr Karriere. Seiner Vergangenheit zum Kriegsende stellte er sich nie.

Bomben über Helgoland

Helgoland ereilte am 18. April 1945 ein Schicksalsschlag. Rund tausend viermotorige Flugzeuge der Royal Air Force flogen mittags über die Deutsche Bucht. Ihr Ziel war die von den Nationalsozialisten zur Festung ausgebaute Insel, die sie in 104 Minuten durch Dauerbeschuss in Schutt und Asche legten. Die britischen Bomber warfen etwa 7000 Bomben ab. Die Zivilbevölkerung verharrte im Bunker. Einen Tag später griffen die Bomber erneut an. Die Zivilbevölkerung überlebten nur, weil sie in den Bunkeranlagen Zuflucht fand. Jeder hatte bei Luftalarm seinen festen Platz.

Im Zivilschutzbunker verharrte die Helgoländer während des Angriffs am 18. April 1945 und wurde in den darauffolgenden Tagen evakuiert. Foto: Kramp

Dort unten war es eng, staubig und stickig. Stellenweise zeigte die Betondecke bedrohliche Risse. In den überfüllten Zivilbunkern herrschte Augenzeuginnenberichten zufolge Todesstille, während die kontinuierlichen Detonationen zu hören waren. Die Wasser- und Stromversorgung und die Kanalisation brachen zusammen. Bestialischer Gestank soll sich breit gemacht haben. Notstromaggregate sorgten für elektrisches Licht. Zwei Tage lang mussten die Helgoländer Familien ausharren, während draußen die in Trümmern liegenden Bauten brannten. Die Luftschutzanlagen blieben trotz der Heftigkeit des Bombardements unversehrt. Nach Beendigung des Angriffs erfolgte in den Zivilbunkern die Durchsage, dass Helgoland völlig zerstört sei. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in der Anlage zu bleiben, wo sie auch mit Nahrung versorgt wurde. In den darauffolgenden Tagen erfolgte die Evakuierung der Helgoländerinnen und Helgoländer mit Schiffen zum Festland.

128 Menschen sterben im Bombenhagel

Bei dem Angriff hatten zwölf Zivilisten, die sich außerhalb des Bunkers befunden hatten, ihr Leben gelassen, sowie 116 Soldaten. Und auch die fünf erschossenen Widerständler zählen zu den beklagenswerten Opfern. Hätte ihr Tod verhindert werden können, wenn die Widerstandsgruppe Erfolg gehabt hätte?

Zwei Stelltafeln erläutern die Hintergründe zur Widerstandsgruppe und der Geschichte des früheren Schießstandes Sahlenburg. Foto: Kramp

Und vielleicht wäre es niemals zur Evakuierung der Zivilbevölkerung gekommen. Auch der „Big Bang“ der Alliierten, die bis heute größte nichtnukleare Sprengung am 18. April 1947 wäre vielleicht nie geschehen. So wurde Helgoland zum Bombenabwurfziel der Briten und erst am 1. März 1952 nach vielfachem Bemühen zum Wiederaufbau freigegeben.

tolpersteine und Ausstellung

Auf Helgoland erinnern Stolpersteine an die Hingerichteten. Zudem trägt das Museum Helgoland den Ereignissen des leidvollen Datums 18. April mit einer Kurz-Ausstellung Rechnung, die bis 30. April Fotografien Helgolands aus den 1920er Jahren zeigen, die auf den Fotografen Julius Simon zurückgehen und denen Aufnahmen des heutigen Helgolands gegenübergestellt sind und so den Wandel darstellen, der auf Helgoland spürbar ist. Als Lichtblick in eine friedvollere und freudige Zukunft präsentiert das Museum Werke des Malers Ben Kamili, der seine Sichtweise auf die Insel vorstellt.