THitlers Schreibtischtäter: Stades Stadtverwaltung im Nationalsozialismus

Militarisierung: Schon 1937, zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, paradiert die neu in Stade stationierte Fliegerersatzabteilung durch die Straßen der Altstadt. Foto: Stadtarchiv Stade

Die geschichtliche Aufarbeitung der NS-Zeit in Stade geht weiter: Anne Lena Mayer hat die Rolle der Stadtverwaltung untersucht - und damit die Helfer der Nazis in Stades Amtsstuben.

Stade. „Entscheidungsschlacht um Europa“ titelt das Stader Tageblatt in seiner vorerst letzten Ausgabe am 27. April 1945 in reinstem Nazi-Propagandasprech. Buxtehude hat sich schon ergeben, in Orten südlich von Stade toben erbitterte Kämpfe gegen die Briten, die täglich näher rücken. Im ganzen Gau Ost-Hannover werden Standgerichte gebildet, um Defätisten und Deserteure zu erschießen. Die Stadt ist voller Flüchtlinge, Nahrungsmittel sind knapp und das Tageblatt veröffentlicht täglich Brennessel-Rezepte. Wenige Tage später, am 1. Mai, hisst Stade die weißen Fahnen.

Vor 80 Jahren: Der Einzug der Engländer ins Rathaus

Die britischen Truppen ziehen friedlich ein. Am 2. Mai 1945 richtet die britische Militärregierung ihre Zentrale ein - und beginnt, führende NS-Funktionäre und höhere Verwaltungsbeamte zu verhaften. 80 Jahre später, wieder am 2. Mai, steht der Stader Bürgermeister Sönke Hartlef im gut besetzten Königsmarcksaal im Stader Rathaus. Dort, wo seine Vorgänger in der NS-Zeit der Diktatur zum Opfer fielen oder die Demokratie verrieten, dankt er der frisch promovierten Historikerin Anne Lena Meyer für „echte Pionierarbeit“. Sie stellt ihre Dissertation über die Geschichte der Stader Stadtverwaltung und ihres Personals vor, während und nach der NS-Zeit vor.

Die Stadt Stade schrieb unter dem Arbeitstitel „Der Nationalsozialismus und seine Folgen in Stade“ 2021 einen dreijährigen Werkvertrag für eine Forscherin aus. „Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass sie bei vollster akademischer Freiheit arbeiten konnte“, erklärt Stadtarchivarin Dr. Christina Deggim. Anne Lena Meyer bekam die Stelle - und suchte das Schwerpunktthema Stadtverwaltung aus.

Das Alltagsleben im Nationalsozialismus, die Verfolgung von Andersdenkenden und Minderheiten haben vor ihr Wissenschaftler wie Jürgen Bohmbach, Heike Schlichting und Hartmut Lohmann untersucht, sagt Anne Lena Mayer. Die Stadtverwaltung war bisher weniger im Blick. Das mag zunächst wenig aufregend klingen, bietet aber eine Fülle von aufschlussreichem und belastbarem Material: Akten. Auch Personalakten.

Das Schicksal des Nicolaus von Borstel

Sie geben Aufschluss darüber, welche Kontinuitäten und Brüche es beim Personal gab. Schon in der Weimarer Republik spielt hier Nicolaus von Borstel eine wichtige Rolle: In der Nachkriegszeit wurde er Leiter der Stadtwerke, Landrat und später Landtagsabgeordneter und das politische Schwergewicht der Stader Sozialdemokratie.

Bei den ersten demokratischen Wahlen in Stade im Jahr 1919 erhielt die „Liste Nicolaus von Borstel“ und damit die SPD 33 Prozent der Stimmen. Von Borstel wurde Bürgervorsteher und Senator. Er war einer der ersten, die der „Gleichschaltung“, also der Anpassung der Stadtverwaltung und ihrer Strukturen an den Führerstaat, zum Opfer fiel. Mehrfach landete er in Haft, verlor seine Arbeitsstelle, musste sich mit einfachen Tätigkeiten durchschlagen und landete im Arbeitserziehungslager Farge, wo er regelmäßig misshandelt wurde.

Geschasst und verhaftet: Sozialdemokraten in der Stadtverwaltung

Für seine Verhaftung sorgte der Jurist Dr. Arthur Meyer, Stader Bürgermeister von 1926 bis 1938. Er hatte schon 1929 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können, und der Fehlbetrag war seither Jahr für Jahr gestiegen. Hohe Arbeitlosigkeit, Wohlfahrtskosten und ein großer Mangel an bezahlbarem Wohnraum machten Stade zu schaffen.

Mitglied der NSDAP, die in dieser Situation an die Macht kam, wurde Meyer nie. Er hatte sich vor seinem Amtsantritt in der Weimarer Republik sogar durch Politiker verschiedener Richtungen seine politische Neutralität bezeugen lassen. Doch er wird trotzdem zum Vollstrecker der Verordnungen des Naziregimes - und seine Mitarbeiter mit ihm.

Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wird der Ariernachweis zur Pflicht. In der Stader Verwaltung gibt es zwar keine Juden, aber auch politische Gründe können für eine Entfernung aus dem öffentlichen Dienst sorgen. Im Juni 1933, kurz nach dem offiziellen Verbot der SPD, sorgt Arthur Meyer dafür, dass Nicolaus von Borstel verhaftet wird und mit ihm 13 weitere Stader SPD-Mitglieder.

Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind unter ihnen: Ludwig Jürgens hat seine Anstellung als Zimmerer bei der Stadt schon verloren, jetzt landet er im Gefängnis. Ebenso ergeht es dem Lehrer Wilhelm Sietas. Der neue Gauleiter Otto Telschow sorgt dafür, dass Polizeichef Emil Beyer gehen muss: Er hatte Telschow in den Jahren der Weimarer Republik einmal bei einer Veranstaltung verhaftet. Während der gesamten NS-Jahre zeigt sich das Leitungspersonal in der Stader Stadtverwaltung fortan willfährig, berichtet Anna Lena Meyer.

Der Bürgermeister, der lieber an die Front wollte

Anfang 1938 wird Arthur Meyer abgelöst von Dr. Dr. Carl Nörtemann, einem Juristen, Ökonomen und strammen NSDAP-Mitglied. Meyers Abschied wird trotz seiner langen Dienstjahre im Stader Tageblatt mit keinem Wort erwähnt. Nörtemann intensiviert die Luftschutzvorbereitungen und beginnt im Oktober 1938, einen Mobilmachungsplan aufzustellen.

Dr. Dr. Carl Nörtemann, Stader Bürgermeister von 1938 bis 1942, ab 1955 CDU-Bezirkvorsitzender und ab 1956 CDU-Ratsherr in Stade. Foto: Stadtarchiv Stade

Nörtemann, der im Ersten Weltkrieg Soldat war, widmet sich der Ertüchtigung der Stadt für den Krieg. Darüber hinaus ordnet er die Einebnung des jüdischen Friedhofs an: Er lässt die Grabsteine demolieren und auf den Bauhof bringen. 1947, nach dem Krieg wird Gotthelf Friedländer, ein jüdischer Bankier aus Stade, der vor dem Krieg nach England geflohen war, darum bitten, den jüdischen Friedhof wieder als solchen erkennbar zu machen und zu pflegen.

Zeitgeschichte

T Sie kämpft gegen das Vergessen: Nazis ermordeten 1944 ihre Schwester

Stadtgeschichte

T Der Juden-Kanal von Buxtehude und das Schicksal der Familie Eichengrün

Ende 1942 lässt Nörtemann sich einberufen. Er will an die Front und hat sich schon länger um Ersatz für die Stadtverwaltung bemüht. Anstelle des von ihm gewünschten Nachfolgers wird Eduard Kühl, der NSDAP-Ortsgruppenleiter aus Drochtersen, eingesetzt. Nörtemann wird den Krieg überleben und später ins Rathaus zurückkehren: Als CDU-Ratsherr. Den Kreis-Entnazifizierungsausschuss kann er überzeugen, ihn 1948 als „unwesentlichen Unterstützer“ einzustufen. 1955 wird er CDU-Bezirksvorsitzender, von 1956 bis 1964 CDU-Ratsherr.

Wegen sexueller Übergriffe nach Stade versetzt: Eduard Großheim

Auf Kühl folgt ab Juli 1943 der Buxtehuder Bürgermeister Eduard Großheim, der die Verwaltungsgeschäfte der Stadt Stade zusätzlich übernimmt. In Buxtehude lässt er sich kaum noch blicken. Wie Norbert Fischer kürzlich in seiner Untersuchung über Buxtehude im Nationalsozialismus berichtete, hatte Großmann sich sexueller Übergriffe gegen eine Mitarbeiterin schuldig gemacht. Sie zeigte ihn an und bekam sogar Recht. Außer seiner Versetzung nach Stade hatte das für Großheim aber keine Konsequenzen.

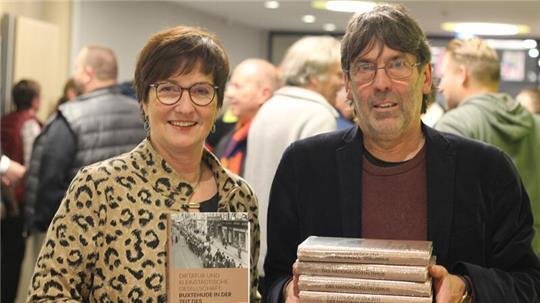

Präsentation des Buches im Ratssaal (von links: Bürgermeister Sönke Hartlef, Dr. Anne Lena Meyer, Stadtarchivarin Dr. Christina Deggim und Prof. Dr. Rainer Hering, der die Arbeit betreut hat. Foto: Richter

Entlang der Bürgermeister von 1926 bis 1952 gelingt es Anne Lena Meyer, ein plastisches Bild davon zu zeichnen, wie der NS-Staat durch seinen Verwaltungsapparat funktionierte und wie sich das auf die Bevölkerung auswirkte. Prof. Dr. Rainer Hering von der Universität Hamburg, ihr Doktorvater, sagt: „Sie betritt mit dieser Untersuchung Neuland und leistet einen wichtigen Beitrag: Verwaltungsgeschichte, gerade bei mittleren und kleinen Städten, wird nur wenig erforscht. Stade wird dadurch in der bundesweiten Forschung einen ganz anderen Rang bekommen.“

Anne Lena Meyers Dissertation unter dem Titel „Demokratie und Diktatur vor Ort. Die Stadtverwaltung Stade und ihr Personal von der Weimarer Republik zur Bundesrepublik (1926 - 1952)“, hat die Hansestadt Stade soeben herausgegeben. Das großformatige Buch mit 424 Seiten und vielen historischen Abbildungen ist im Stadtarchiv und im Buchhandel erhältlich. ISBN: 978-3-938528-19-8.

Lesen Sie auch: Sie forscht zur Stader Nazi-Zeit

Dr. Anne Lena Meyer Foto: Stadtarchiv