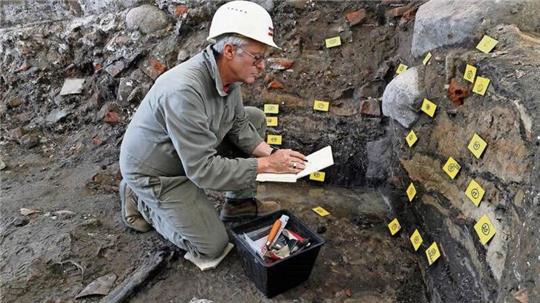

TKreisarchäologe: Roms germanische Söldner stammten von der Niederelbe

Kreisarchäologe Daniel Nösler blickt in eine Urne aus Apensen: In dem vor 1900 Jahren gefertigten gallorömischen Bronzegefäß mischten die Römer einst ihren Wein mit Gewürzen. Foto: Vasel

Söldner standen bei den römischen Kaisern hoch im Kurs. Der Lohn der Elbgermanen schlummert heute in der Erde oder liegt in Museen. Warum Rom in Hütten und Gräbern auch nach der Varusschlacht allgegenwärtig war.

Agathenburg. Hätte der Cherusker Arminius im Jahre 9 nach Christus nicht den Feldherrn Varus und seine Legionen vernichtend geschlagen, hätte die Geschichte eine andere Wendung genommen. Kaiser Augustus hätte dann die germanischen Stämme zwischen Rhein und Elbe unterworfen. „Wir würden heute durch die Ruinen von Amphitheatern laufen, oder - wie in Xanten am Rhein - an der Elbe archäologische Freilichtmuseen besuchen“, sagt der Stader Kreisarchäologe Daniel Nösler.

Bevor die Römer sich eine blutige Nase holten, hatten sie fast zwei Jahrzehnte lang versucht, sich Germanien komplett unter den Nagel zu reißen. Der spätere Kaiser und Augustus-Stiefsohn, der Feldherr Tiberius, schickte seine Truppen 5 nach Christus in einer Land-See-Aktion an die Elbe. Seine Schiffe landeten irgendwo zwischen Hamburg und Magdeburg und schlugen die Langobarden - für die Römer „noch wilder als die germanische Wildheit“.

Kreisarchäologe sucht Marschlager an der Elbe

Bei ihren Eroberungszügen müssen die Römer auch an der Niederelbe ihre Marschlager aufgeschlagen haben. Seit sieben Jahren können die Archäologen in Niedersachsen ein digitales Geländemodell nutzen, das - mit Hilfe eines Laserscans aus dem Flugzeug - Bodendenkmäler sichtbar macht. Mehr als 200 Marschlager müsste es mit Blick auf die Zahl der Feldzüge geben. Doch bislang haben Archäologen erst eines entdeckt, 1992 in Wilkenburg bei Hannover. Es bot Platz für 20.000 Legionäre.

Grabbeigaben vom berühmten Gräberfeld Issendorf. Der bestattete (Alt-)Sachse hat als Offizier im römischen Heer gedient. Zu sehen sind zwei Sporen mit Silberverzierung, Schnalle und Beschlag eines Militärgürtels und eine Fibel. Foto: Landesmuseum Hannover

Größe und Funde sprechen dafür, dass Tiberius hier selbst in seinem gewaltigen Krieg („bellum immensum“) sein Zelt aufgeschlagen hatte - geschützt von Graben und Wall. Hierzulande gebe es bislang nichts Vergleichbares, so Nösler. Möglicherweise habe die Kreisarchäologie (noch) nichts finden können, weil Überreste dem Torf- oder Kleiabbau, der Verlagerung der Elbe oder der Überbauung zum Opfer fielen.

Römer erkaufen sich die Gunst der Germanen

Dennoch bestimmte Rom weiter den Alltag. Mit Tonnen von Gold und Silber, aber auch Bronzegefäßen versuchten die Römer, sich die Gunst der Germanen zu erkaufen oder Missgunst zu säen. Nach ihrer Niederlage spotteten die Römer über die Region.

Langobarden

T Sondengänger stößt in Stade auf archäologischen Schatz

Ringwallanlage

T Kreisarchäologe: Das „Stonehenge“ der Stader Geest stand in Oersdorf

Plinius schrieb über die Chauken in der Marsch: „Dort bewohnt ein beklagenswertes Volk hohe Erdhügel, die mit den Händen nach dem Maß der höchsten Flut errichtet sind. In ihren Hütten gleichen sie Seefahrern, wenn das Wasser das sie umgebende Land bedeckt, und Schiffbrüchigen, wenn es zurückgewichen.“ Die Elbgermanen hausten weiter in ihren verrauchten hölzernen Wohnstallhäusern. Paradox: Schließlich kannten viele den Luxus‘ Roms - mit Thermen, Straßen und Villen.

Elbgermanen dienen als Söldner

Tausende zogen jedes Jahr ins Reich - als Söldner Roms. Bereits Cäsar setzte auf ihre Kampfkraft. Germanen stellten die Kaisergarde. Im 3./4. Jahrhundert erkannten Kaiser wie Mark Aurel und Konstantin, dass „Germanen am wirksamsten mit Germanen bekämpft werden konnten“, so Nösler. Die Germanisierung des römischen Herres begann. Aus Hilfstruppen wurden Teile der regulären Armee. Bürger Roms konnten sich mit Gold vom Militärdienst freikaufen, Germanen nahmen ihren Platz ein - gegen Sold.

Solidus - Honorius. Foto: Christina Kohnen

Bezahlt wurden sie in römischen Silbermünzen (Denar) oder in Goldmünzen (Solidus). Daraus leitete sich auch die Wörter Sold und Söldner ab. Sie stellten Offiziere und Heermeister.

Goldsolidus - Constans. Foto: Christina Kohnen

Um das Jahr 350 nach Christus kämpften Altsachsen von der Niederelbe im Heer des halbgermanischen Gegenkaisers Magnentius gegen den rechtmäßigen Throninhaber Constantius. Nach Magnentius Niederlage flohen sie in die Heimat - mit Säcken voller Münzen. Andere versuchten ihr Glück in Britannien, auch sie kehrten immer wieder zurück oder rissen sich, nach dem Rückzug Roms, die Insel unter den Nagel. Insbesondere Münzen finden heute Archäologen und zertifizierte Sondengänger immer wieder auf Äckern - auch im Kreis Stade.

Gesichtsattasche eines römischen Metallgefäßes aus Assel. Erst vor wenigen Wochen entdeckt. Zu sehen ist ein Frauenkopf. Die Attasche diente zur Befestigung eines massiven Henkels. Foto: Daniel Nösler, Landkreis Stade

In der Heimat trugen sie oder ihre Frauen und ihre Kinder die militärischen Insignien - wie Ringe oder Zwiebelknopffibeln abhängig vom Rang in Bronze, Silber oder Gold - an ihren Gewändern als Schmuck weiter. „Die bemerkenswerte Häufung von Militärgürteln in unseren Region zeigt, dass das Elbe-Dreieck mit den Sachsen eine zentrale Herkunftsregion der Söldner war“, sagt Nösler. Auch diese Gürtel nahmen sie später mit ins Grab, wie Funde in Issendorf und Apensen zeigen.

Neues Forschungsprojekt in Niedersachsen

Rom war in Hütten und Gräbern der Germanen allgegenwärtig. Die Rolle Roms während der Kaiser- und Völkerwanderungszeit soll mit dem neuen Projekt „Verkehrsweg Elbe“ erforscht werden - unterstützt von Land und Kreisarchäologie. Federführend sind das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven und das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum. Eine Frage: Wo kommt das Metall der Funde her? Es bleibt spannend.

Lesetipp: Archäologie in Niedersachsen - Schwerpunkt Römer (Band 26/2023; ISBN 978-3-7308-2031-5; Isensee-Verlag; 198 Seiten; 12,90 Euro)