TSchreckensnacht mit Folgen: Als die Flut 1825 in Kehdingen wütete

Deichbruch: So wie hier im Alten Land brach die Februarflut auch über Kehdingen herein (nach einer Zeichnung von Friedrich Thöming (1802-1873). Foto: Museum Eckernförde

Das Läuten der Sturmglocken schreckt die Menschen aus dem Schlaf. Die Flut stürmt heran, über die Deiche in Kehdingen hinweg und reißt Familien in den Tod. Zurück ins Jahr 1825.

Kehdingen-Oste. Hinein in die Katastrophe, in die Nacht vom 3. auf den 4. Februar, als der heftige Wind nach Stunden nun aus Nordwest weht, sich zu einem Orkan zusammenballt, das Wasser gegen schwache Deiche drängt und viel zu schnell steigt. Kaum läuten die Sturmglocken und erreicht ihr Klang durch das Tosen die Schlafenden, da ist die Flut auch schon da.

Assel: Deichbruch an der Schleuse

So wie in Bützfleth. Als das Läuten der Kirchenglocken einsetzt, steht das Wasser schon in der Kirchenstraße. Schutz vor der nachtschwarzen Flut bietet nur noch der Dachboden. Das Kirchspiel Bützfleth steht unter Wasser. Acht Menschen verlieren in diesem Teil Kehdingens ihr Leben. Assel hat gleich mit zwei gefährlichen Deichbrüchen zu kämpfen, einer davon an der Schleuse. Dort wird ein Haus weggerissen, das nach einem Brand gerade erst vor zwei Jahren neu erbaut wurde. Die Bewohner kommen mit dem Leben davon - verlieren aber Hab und Gut.

Die „Wuth der Elemente“, so sagen Zeitzeugen, sie bricht über den Landstrich an Elbe und Oste herein. Drochtersen kommt glimpflich davon, auf Krautsand aber seien elf Menschen verunglückt und kein Haus unbeschädigt geblieben - obwohl „alle Gebäude hier auf Worthen stehen“. Das schildert Chronist und Militäringenieur Wilhelm Müller in seiner „Beschreibung der Sturmfluthen (...)“.

Menschen flüchten sich auf Dachböden

Um Mitternacht strömt das Wasser bei der Wischhafener Schleuse über den Deich. Während die Menschen sich im Sturm mühen, mit Erdsäcken und Dielen den Deich zu schützen, bricht er laut Müller an anderer Stelle.

Das Wasser flutet das Kirchspiel Hamelwörden. Die Menschen flüchten sich auf die Böden ihrer Häuser. Ein Zufluchtsort in dieser Sturmnacht, der einer Familie in Neuland verwehrt ist: „Das Müllerhaus im Neuenlande ward nämlich mit seinen beiden Nebengebäuden weggeschwemmt“, schildert der Ingenieur. Der junge Ehemann rettet sich auf das Strohdach und sein Schwager auf einen Baum.

Wasser spült Haus mit Kindern und Frauen fort

Das Unglück schildert auch Amtsassesor Anton Dietrich Wersebe: „Das Wohnhaus des Müllers Elfers, welches unmittelbar vor dem einen Bruch lag, wurde nebst fünf Menschen, einer Olltmutter, einer jungen Frau, deren zwey Kindern, und einer Magd, in einem Augenblick weggespült, und alle diese Menschen, wovon die Leichname bis jetzt noch nicht haben aufgefunden werden können, sind ein Raub des Todes geworden.“ So zitiert der Historiker Norbert Fischer den Amtsassesor in seinem Buch „Wassernot und Marschengesellschaft“.

Judith Levers vom Landesarchiv Stade mit einer der umfangreichen Akten zur Februarflut 1825. Foto: Vasel

Nach einem Deichbruch an der Grenze zu Hamelwörden reißt die Flut in Freiburg ein Haus mit, zwei weitere „verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen“, schildert Müller.

Flut wütet in der Freiburger Kirche

Pastor Krome berichtet der Landdrostei in Stade später, wie die Fluten nicht bloß durch Türen sondern auch „durch die niedrigen Fenster so gewaltsam in die Kirche stürzten, daß die gesamte Binnen Kirche in die Höhe gehoben, die Gestühle aus- und in- und übereinander geworfen ... wurden“. Tatsächlich ist die Kirche so stark beschädigt, dass sie wenige Woche später abgerissen werden muss, schreibt Norbert Fischer.

In Krummendeich findet an diesem Abend Schullehrer Meyn keine Ruhe, „von Besorgnis ergriffen“ geht er wieder und wieder auf den Deich. Um 22 Uhr bemerkt er das Steigen des Wassers aus den Gräben, wenig später steht es an den Deichlücken. Meyn eilt sich, alle Einwohner „schleunigst zu wecken und zur Hülfe herbeizurufen“, um die Deichlücken zu verschließen, berichtet Chronist Müller. Was am Pfarrhaus noch gelingt, ist andernorts vergebens.

Särge treiben in Osten davon

Die „schwarzen“ und „furchtbar brausenden Wogen“ brechen durch Lücken und ergießen sich über die Deichkrone. Auch die Krummendeicher flüchten sich schließlich auf ihre Dachböden. Zehn Menschen ertrinken im Kirchspiel, auch in Balje verlieren zwölf Menschen ihr Leben. In nur wenigen Minuten wird das Kirchspiel Balje durch Deichbrüche an Elbe und Oste geflutet.

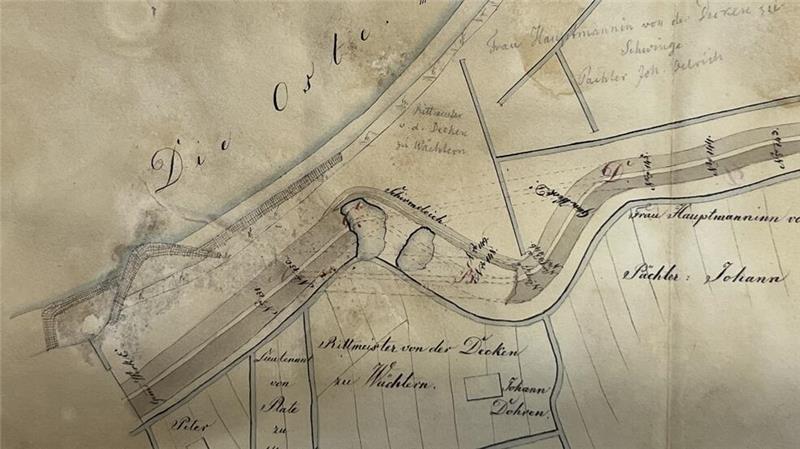

Die Zeichnung dokumentiert den Deichbruch bei der Baljer Schauung an der Oste. Foto: Niedersächsisches Landesarchiv

Das tobende Wasser rollt in dieser Sturmnacht so heftig und durch die Deichbrüche ungehindert heran, dass es auch die Sietwende überwindet. Das Kirchspiel Osten wird am nächsten Tag geflutet, auch Oberhüll und Niederhüll versinken im Wasser. Der Kirchhof in Osten ist aufgerissen, „mehrere Särge aufgewühlt und fortgetrieben“. Schlimmeres für den Ort verhindert ein Schiffs-Zimmermann, der ein Schiff vor die Deichlücke legt und laut Müller „durch dasselbe die Wuth der Wellen gebrochen“ hatte.

Das Wasser steigt in Großenwörden bis zum Dach

Großenwörden, aber auch Breitenwisch, Engelschoop, Burweg, Seemoor und Wasserkrug werden überschwemmt. Wer kann, wirft Stroh- und Garbenbündel auf seine Diele, damit das Vieh auf erhöhtem Boden vielleicht überleben kann. Bei niedrig gelegenen Häusern in Großenwörden steigt das Wasser aber sogar bis zum Dach.

Carl August von Goeben, Drost des Amtes Himmelpforten, schreibt drei Tage nach der Sturmnacht nach Stade. Autor Norbert Fischer zitiert ihn. Es sei „eine solche Wassermasse über die Grossenwördener Sietwende von Hüll und Kehdinger Mohr eingedrungen, daß die Districte der Bauernschaften Grossenwörden Neuland Engelschoff und Breitenwisch bis heute noch mit Wasser ueberschwemmt worden und sich das Wasser auch noch nach Burweg ausbreitet.“ Nach dem Deichbruch in Cranenburg sei auch die Bauerschaft Blumenthal überschwemmt, schildert von Goeben.

Wind in Orkanstärke

Als das Wasser wieder weicht, im Moor oder auch in Neuland erst nach Wochen, offenbart sich das ganze Ausmaß der Katastrophe, bei der nach heutigem Wissensstand das Wasser in etwa so hoch wie bei der Sturmflut 1962 stand und der Orkan mit Windgeschwindigkeiten von 120 km/h tobte.

Im Land Kehdingen haben 33 Menschen im „freiburgischen Teil“ und acht Menschen im Bützflether Teil die Sturmnacht nicht überlebt. Pferde, Kühe, Rinder, Schafe und Schweine sind ersoffen, die Wintersaat verdorben. Allein im Freiburger Abschnitt Kehdingens sind 67 Gebäude zertrümmert.

Verheerende Schäden und große Hilfsbereitschaft

Die Deiche sind allerorten beschädigt oder zerstört und müssen über Jahre repariert, aber auch verstärkt und erhöht werden. Allein das Kirchspiel Balje verzeichnet am Elbdeich 21 Grundbrüche, am Ostedeich 17 Grundbrüche. Die Schäden zwischen Elbe und Oste sind verheerend. Sie lösen aber eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität aus.

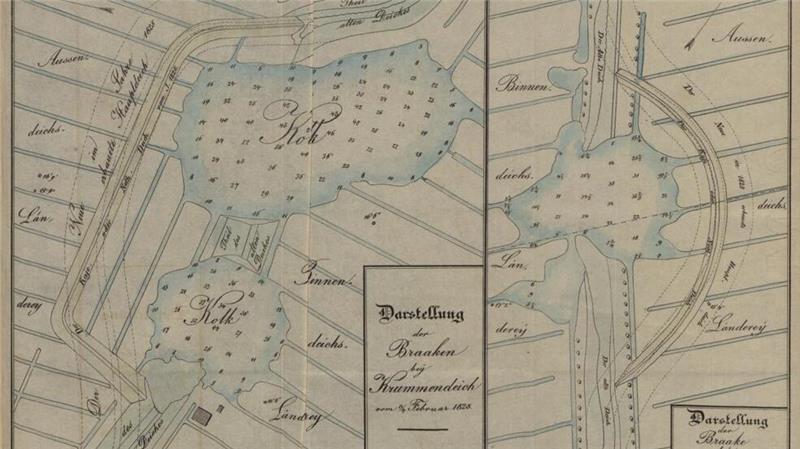

Die Braaken, Amtsdeutsch Kolk, bei Krummendeich nach der Februarflut 1825. Gut zu sehen ist, wo die Flut den "Alten Deich" zerstört hat. Die Zeichnung skizziert auch den "Noth-Deich" (rechts) um die Braake bei Allwörden. Foto: Staatsbibliothek Berlin

In Stade wird eine Lotterie zur Unterstützung der Sturmflutopfer ins Leben gerufen, auch in Wischhafen, Freiburg und Drochtersen gründen sich „Local-Hülfs- und Unterstützungs-Vereine“, schreibt Norbert Fischer. Aus weiten Teilen Deutschlands gehen Spenden ein, die laut Fischer durch eine vom hannoverschen Staat zentral organisierte Sturmfluthilfe verteilt werden.

„Knaben in Todesangst“

Schon in der Sturmnacht liegen Tragödie und Heldentaten nah beieinander wie Chronist Fridrich Arends berichtet: Da rettet sich in Geversdorf der Tagelöhner Schenke mit drei Kindern. Seine Frau gerät mit dem Säugling im Arm in die Flut. Tagelöhner Diedrich Elster rettet das Kind, „Kaufmann Johann Thumann und der Schutzjude Abr. Geller“ bringen die Frau in Sicherheit.

Doch ein Rettungsversuch der vier Männer für die beiden Jungen im Haus scheitert, zu stark strömt das Wasser, fast kommen die Retter selbst um. „Die beiden Knaben in Todesangst fallen sich weinend in die Arme als in der Brandung das Haus über sie zusammenstürzt. Arm in Arm verschlungen hat man die Leichen unter den Trümmern gefunden.“

Kaufmann Ulex zu Neuhaus - „obgleich selbst Vater von 10 Kindern“ - habe am 5. Februar zuerst in einer mit holländischen Matrosen bemannten Chaluppe über die Oste und durch einen Deichbruch eine Fahrt „in das Kehdingsche“ unternommen. Zusammen mit dem Fährmann Jürgens aus Bentwisch bringt er „bis zum Abend viele Familien von den Böden der Häuser in Sicherheit“.

Auf Wurth-Höfen rücken die Menschen zusammen und geben in der Not denen ein Dach, die alles verloren haben. Der „Lieutenant von Plate zu Hörne soll eine Zeit lang 150 Menschen bei sich versorgt haben und setzte sich nach Berichten „mit seinen Knechten der größten Gefahr aus um andere zu erretten“.