TSensation: Seltener Silberschatz kehrt nach Helgoland zurück

Die Helgoländer Volkstracht hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. So zeigt sie sich heute. Foto: Kramp

Es ist antiker Silberschmuck aus dem 16. Jahrhundert. Er fasziniert durch den erstaunlich guten Zustand. Die Geschichte ist spannend, nur über eine Sache schweigen alle.

Helgoland. Wir schreiben das Jahr 1580 - den Beginn der Neuzeit. Eine Grippepandemie erfasst die Welt. Die Insel Helgoland mitten in der Nordsee ist germanisches Zentralheiligtum und untersteht in diesen Jahren der dänischen Krone. Schifffahrt, Fischerei, und das gerade begonnene Lotsenwesen sind der Lebenserwerb der Insulaner. Und eben aus dieser fernen Zeit bereichert ein echter Schatz seit Kurzem das Museum Helgoland.

Von einem privaten Anbieter konnte das Museum ein im Jahr 1580 gefertigtes „Hartjen“ ankaufen. Eine Familie aus Niedersachsen mit Helgoländer Vorfahren hatte diese inseltypische silberne Brosche angeboten. „Das Schmuckstück befand sich immer im Familienbesitz und wurde meist von der Mutter an die Tochter weitergegeben“, erläutert die Museumsleiterin Dr. Simone Arnhold. Der Verkäufer, dessen Großmutter von Helgoland stammte, habe auch Stammbäume über circa sieben Generationen präsentiert, die, wenngleich nicht zu den Anfängen vor 435 Jahren, so doch weit bis ins 18. Jahrhundert zurückreichten.

Das silberne Hartjen stammt aus dem Jahr 1580. Foto: Simon

Ein Hartjen - ausgesprochen wird es Hattchen - ist heute noch das buchstäbliche Herzstück der Helgoländer Volkstracht. Diese silberne Brosche tragen Helgoländerinnen nach wie vor stolz an der Brust. Damit fixieren sie das Tuch. Und sie geben der Männerwelt ein signifikantes Zeichen. Ist die Nadel in der Herzmitte zugelötet, also geschlossen, ist die Frau vergeben. Eine offene Nadel symbolisiert hingegen, diese Helgoländerin ist noch zu haben und sie darf umworben werden.

Bei dem antiken Stück aus dem 16. Jahrhundert fehlt allerdings diese Nadel zwar, das tut dem Wert keinen Abbruch. Auf diese neue kostbare Errungenschaft ist die Historikerin Arnhold besonders stolz. Es handelt sich dabei um eine Antiquität und Rarität, die zweifelsohne ihresgleichen sucht. Der Zustand verblüfft. „Es ist unheimlich gut gepflegt worden, hat einen Feingehalt von 800er Silber, aber ist zeitgemäß noch nicht von einem Silberschmied punziert worden, das kam erst später.“ Das Schmuckstück mit seinen Elementen wie Rosenstock oder Friedenskuss sei sehr filigran und deutlich detaillierter als heutige Hartjen gearbeitet.

Von jeher zeigt das silberne Hartjen das stilisierte Silberherz, ein Schiff, Fische, ein Lotsenzeichen, einen Rosenstock als Zeichen für das Leben und einen Engel für die Liebe. Der Überlieferung zufolge schenkte einst der Bräutigam seiner Herzensdame das Hartjen zur Hochzeit. Aber es wird auch in der Familie weitergegeben oder ist ein Taufpräsent.

Stillschweigen über den Ankaufswert

Besonders froh ist die Museumsleiterin, dass es dem Vorbesitzer wichtig gewesen sei, dass diese inseltypische Silberbrosche zur Insel zurückkehrt. Über den Ankaufswert sei Stillschweigen vereinbart worden.

Helgolands schicksalhafte Geschichte, wie zweifache Evakuierungen der Bevölkerung während des 1. und nach dem 2. Weltkrieg sowie die Zerstörungen durch Bombenhagel und Sprengung, sorgen dafür, dass auf der Hochseeinsel selbst nur noch ausgesuchte Artefakte existieren. Daher darf die Neuerwerbung des Museums als echte Sensation bezeichnet werden.

Die Helgoländer Tracht kommt heute noch an Festtagen sowie bei den Auftritten der Volkstanz- und Trachtengruppe zur Geltung. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Blusen und Schürzen in den gleichen Stoffen gefertigt, zuvor waren sie häufig aus unterschiedlichen Stoffen und Mustern. Die kurzärmeligen Blusen schließen mit einem breiten Streifen Spitzenborte ab. Die Hauben, werden aus bunten und kostbaren Seiden und Spitze gearbeitet, genau wie der Rest der Tracht. Ein größeres buntes Halstuch wird vor der Brust getragen und vom Hartjen zusammengehalten. Unter dem Saum sieht man den Unterrock, den leuchtend roten Paik. Er ist aus rotem Wollstoff und einer currygelben Borte gesäumt. Diese Borte verhindert, dass sich der Wollstoff bei Regenwetter vollsaugt. Der Paik offenbart in seiner Rückenansicht sieben Falten. Sie symbolisieren die sieben Weltmeere.

Wandel im Lauf der Jahrhunderte

Das Aussehen der Helgoländer Tracht hat sich im Laufe der zurückliegenden Jahrhunderte vielfach gewandelt - bis zum heutigen, bunten Erscheinungsbild. In der Mode ist schließlich nichts so beständig wie der Wandel. Und da hofft Historikerin Arnhold auf eine ungewöhnliche Kooperation. Gerade erst war die international renommierte Professorin Martina Glomp, Leiterin des Studiengangs Modedesign an der Hochschule Hannover, mit 13 Studierenden der Fachrichtung zu Gast auf Helgoland. Intensiv beschäftigen sich die Nachwuchsdesigner mit der Helgoländer Tracht. Ob es zu einer solchen Kooperation kommt, steht allerdings bisher nicht fest, „aber alle Beteiligten waren begeistert“, freut sich Dr. Arnhold und hofft auf ein zukunftsweisendes Projekt, das zu einer möglichen Transformation der Tracht in die Moderne führen könnte. Es verspricht Spannung: Marina Glomp hat lange Jahre bei Stil-Ikone Vivienne Westwood gearbeitet.

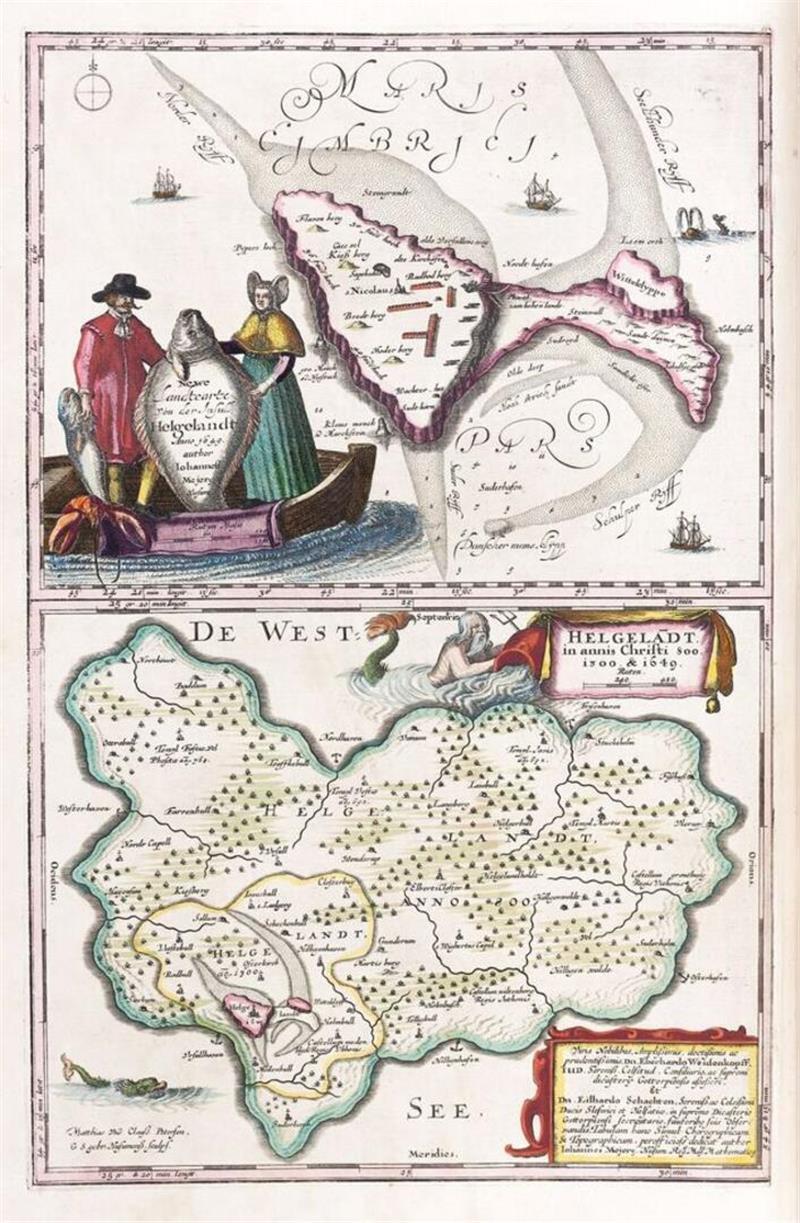

Auch Helgoland selbst hat im Wandel der Jahrhunderte eine neue Gestalt angenommen. Die Karte von Johannes Meyer stammt aus dem Jahr 1649. Foto: Simon

Die Geschichte einer Helgoländer Tracht ist seit mehr als 360 Jahren verbrieft. Intensive Nachforschungen stellte die Puppenmacherin Ruth Kreuzkam aus Cuxhaven in den 1980er Jahren an. Demnach bestand die Tracht der Frauen im Jahr 1649 aus einer weißen Flügelhaube, einem roten Kleiderrock („Paik“), einem Futterhemd mit gelben Ärmeln, einem lila Kurzrock und einem weißen Hemd mit sichtbarer Halskrause. Schwarze Gürtel mit Silber und Schmucksteinen, silberne Hemdspangen, dem Hartjen als Brustschmuck und lila oder weißen Strümpfen.

Die Mädchen im Jahr 1720 trugen den „Paik“ wadenlang, eine blaue Leinenschürze, eine bunte Brokatmütze mit bunter Borte, ein kleines gemustertes Halstuch, gestrickte Armlinge in Blau mit weiten Streifen am oberen Rand, Strümpfe aus blauer Wolle, ein weißes Baumwollhemd und schwarze Lederschuhe.

Jahre später entwickelte sich die Frauentracht in einen Schutenhut , ein „Paik“ mit Oberteil, mehrere Kurzröcke übereinander, einem Futterhemd mit drei Viertel langen Ärmeln, ein Brusttuch, silberner Stecker, eine blaue Schürze, Strümpfe aus blauer Wolle und Pantoffeln. Der oberste Rock konnte hochgezogen werden und diente als Kopfbedeckung und Kleinkindern als wärmende Hülle.

Männertracht war immer weniger farbenfroh

Die Trachten der Männer waren von jeher weniger farbenfroh und eher zweckmäßig gefertigt. Um 1800 trugen Männer mit silbernen Knöpfen besetzte kurze Hosen, diese Pummerhosen reichten bis zum Knie. Dazu hatten sie dunkle Strümpfe und Halbschuhe mit einer Schnalle an. Die Oberbekleidung bestand aus einem dunkelblauen Wams, ebenfalls mit silbernen Knöpfen. Auf dem Kopf trug man hohe, kleine zylinderförmige Hüte ohne oder mit sehr schmaler Krempe. Heutzutage erinnert ihre Tracht ebenfalls an Arbeitskluft. So tragen die Männer dunkle Hosen, blauen Pullover und blau-weiß gestreiftes Hemd. Als Kopfbedeckung dient eine Schottenmütze.