TSo heizt Oldendorf-Himmelpforten: Wie die Wärmewende klappen kann

Die Grundschule Hammah wird über das Nahwärmenetz geheizt, die Anlage und ein neuer Speicher (links) stehen direkt neben der Sporthalle. Foto: Klempow

In der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten werden die Häuser vor allem mit Gas und Öl beheizt. Umso größer ist die Aufgabe der Wärmewende. Die wichtigsten Fragen dazu.

Was ist der Wärmeplan?

Er stellt die Energie- und Wärmeversorgung der Kommune auf den Prüfstand. Dabei geht es um die Frage, wie überhaupt in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten geheizt wird und welche Chancen sich für die Zukunft ergeben - auch für jeden einzelnen Immobilienbesitzer.

Die Wende zu einer treibhausgasneutralen Energie- und Wärmeversorgung hat eine Schlüsselrolle für die Zukunft. Bisher werden nur 18,8 Prozent des Wärmesektors aus erneuerbaren Energien gespeist - so steht es im Abschlussbericht der kommunalen Wärmeplanung für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten.

Vom aktuellen Stand bis ins Jahr 2040 zeigt der Plan Energie- und Wärmebedarf für Dörfer und Straßenzüge und wirft einen Blick auf unterschiedliche Wärmeversorgungen. Hintergrund ist das Ziel von Bund (bis 2045) und Land, bis 2040 aus der fossilen Energienutzung auszusteigen.

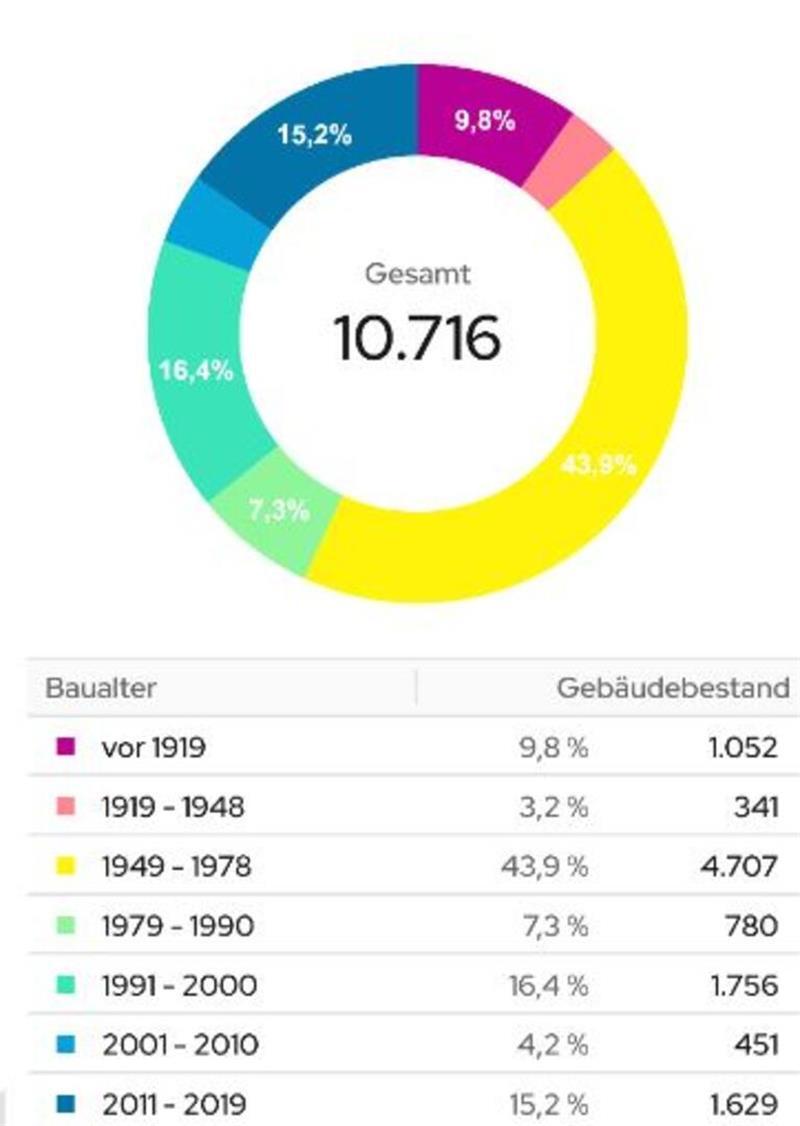

Die Grafik gibt einen Überblick über das Alter der Wohngebäude in der Samtgemeinde. Foto: EWE Netz Wärmeplanung

Das sei nicht realisierbar, hatte es im zuständigen Klimaschutzausschuss der Samtgemeinde Kritik an diesem Ziel gegeben. Er beschloss mehrheitlich, die Wärmeplanung nur „zur Kenntnis“ zu nehmen. So hat es auch der Samtgemeinderat beschlossen.

Der digitale Zwilling der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten. Die EWE Netz nutzte eine spezielle Software, um die gesammelten Daten als digitale Karte abbilden zu können. Foto: Ewe Netz/Greenventory

Wer hat den Wärmeplan erstellt?

Die Samtgemeinde hatte die EWE Netz mit der Wärmeplanung beauftragt. Die sammelte alle verfügbaren und öffentlich zugänglichen Daten, schaute auf die Größe und den Zustand der Gebäude oder die Daten der Schornsteinfeger, um Energieträger zuordnen zu können.

Auch Verbrauchswerte und technische Möglichkeiten flossen in die Planung ein. Eine spezielle Software wurde mit den Daten gefüttert und baute daraus einen digitalen Zwilling der Samtgemeinde. Der macht die Daten räumlich sichtbar: Verbrauch, Energieträger oder Treibhausgasemissionen, Energielinien, Gasnetz oder wahrscheinliche Sanierungsbedarfe. Die Kosten für die Wärmeplanung von etwa 50.000 Euro werden zu 90 Prozent vom Bund übernommen.

Wer hat was davon?

Die Wärmeplanung soll vor allem eines bieten: „Investitionssicherheit“, sagt Samtgemeindebürgermeister Holger Falcke. Das gilt für Gemeinden, Unternehmen und jeden Hausbesitzer, der eine neue Heizung installieren muss. Eine Entscheidung könne somit für die nächsten 20 Jahre getroffen werden, weil die Art der Wärmeversorgung für sein Gebäude absehbar sei.

Die einzelnen Gemeinden wiederum können bei der Planung von Baugebieten auch Nahwärmenetze einbeziehen. „Es könnte Sinn machen, auf Betriebe zuzugehen, die Wärme abgeben“, nennt Falcke eine Möglichkeit.

Oldendorf-Himmelpforten

T Neue Baugrundstücke und ein Windpark in der Samtgemeinde

Wärmepumpen wiederum könnten bei Solaranlagen in der Nähe wirtschaftlicher betrieben werden. Der Wärmeplan macht es möglich, neu zu denken und zu sehen, was sich für Verbraucher lohnt. Aber das ist oft der Knackpunkt - wirtschaftlich ist längst nicht alles, was machbar ist.

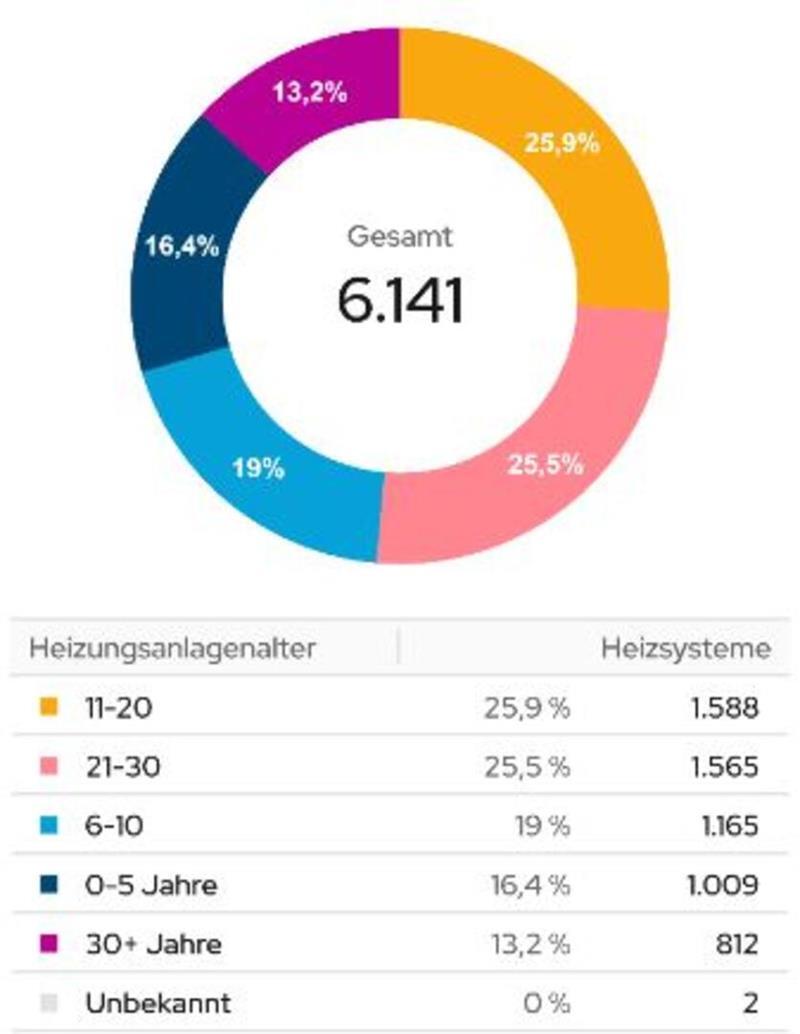

Die Grafik zeigt das Alter der vorhandenen Heizungen in der Samtgemeinde. Foto: EWE Netz Wärmeplanung

Was steht im Wärmeplan?

Deutlich wird, dass der Umbau der Wärmeversorgung ein Kraftakt ist. Das zeigen die Zahlen: Fast 90 Prozent der Gebäude in der Samtgemeinde sind Wohnhäuser. Fast die Hälfte dieser Häuser wurde zwischen 1949 und 1978 und damit noch vor den ersten Wärmeschutzverordnungen gebaut.

Die Karte zeigt, wie sich die Heizungen auf die Samtgemeinde verteilen - zu erkennen ist auch, wo es neue und ältere Baugebiete gibt. Foto: EWE Netz Wärmeplanung

Die Hälfte des Wärmebedarfs wird über Erdgas und immer noch 38,4 Prozent über Heizöl gedeckt. Nur ein geringer Teil wird über Holzpellets und damit durch erneuerbare Energien gedeckt. Damit ist der Hauptverursacher der Treibhausgasemissionen das Heizöl, dicht gefolgt vom Erdgas. Zusammen machen sie 96,6 Prozent der insgesamt 39,5 Kilo-Tonnen pro Jahr schädlicher Emissionen aus.

Es braucht also Alternativen. Die EWE Netz prüfte mögliche Wärmenetze im Samtgemeinde-Gebiet, das von Großenwörden bis nach Hagenah reicht. Damit sich Wärmenetze für Verbraucher rechnen, brauchen sie eine gewisse Dichte - und die gibt es auf dem Land nicht.

Die Investitionskosten rechnen sich derzeit meist nicht. Bisher gibt es nur ein Wärmenetz in Hammah, wo an die dortige Biogasanlage zum Beispiel die Grundschule angeschlossen ist. Industrielle Anlagen mit nennenswerter Abwärme fehlen als Wärmelieferanten in der Samtgemeinde.

Ein zusätzlicher Speicher sichert die Nahwärmeversorgung der Grundschule Hammah über die örtliche Biogas-Anlage ab. Hammah hat das bisher einzige Nahwärmenetz der Samtgemeinde. Foto: Klempow

Die EWE sieht damit das größte Potenzial in der Umrüstung auf strombetriebene Wärmepumpen, sowohl Luft- als auch Erdwärmepumpen. Das trägt zum Drücken der Emissionen bei, weil auch der Strom durch den Ausbau der erneuerbaren Energien klimafreundlicher wird. Im Wärmeplan steht deshalb auch, wo sich Photovoltaik rechnet. Orientierung biete Eigentümern zum Beispiel auch ein Wärmepumpencheck (über heizspiegel.de).

Soll die Wärmewende gelingen, muss vor allem saniert werden. Denn knapp die Hälfte des gesamten Wärmebedarfs könnte laut EWE Netz durch die Modernisierung der Häuser eingespart werden.

Wie geht es weiter?

Die Wärmeplanung ist nicht abgeschlossen, sondern ein Prozess. Um Immobilienbesitzerinnen und Hauseigentümer bei der Gebäudesanierung und der Umrüstung ihres Heizsystems zu unterstützen, macht die EWE Netz Vorschläge:

- Eine Informationskampagne für Gebäude- und Heizungssanierung sowie erneuerbare Energien.

- Eine Energieberatung, um Sanierungsmaßnahmen planen und finanzieren zu können. Dabei sollen den Bürgerinnen und Bürgern auch Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden.

- Die Ausweisung von Sanierungsgebieten, insbesondere für bis 1978 entstandene Siedlungsgebiete. Ein energetisches Quartierskonzept könnte steuerliche Vorteile für Hauseigentümerinnen bringen.

- Ein spezielles Informationsangebot, das an den Internetauftritt der Kommune angegliedert ist und über die Ergebnisse der Wärmeplanung informiert.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.