TWie ein Stader Suchdienst im Krieg verlorene Kinder wiederfand

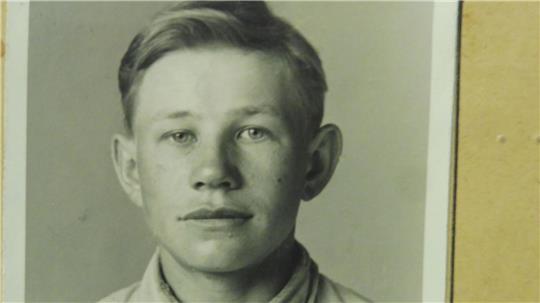

Kinder suchen ihre Eltern: So hieß die Aktion, bei der Fotos von Flüchtlingskindern an Bahnhöfen ausgehängt wurden. Foto: Stadtarchiv Stade

Der Zweite Weltkrieg riss Millionen von Familien auseinander. Suchdienste waren unverzichtbar. In Stade gab es einen, der Großes leistete. Das steckt dahinter.

Stade. Mit Aushängen und Botschaften an Hauswänden suchten nach dem Krieg viele Menschen nach Angehörigen. Suchdienste halfen und gingen systematisch vor. Einer davon war die Flüchtlingssuchkartei Stade/Elbe. Sie hieß erst ab 1949 so, als die 1945 gegründete „Flygtningeadministrationen Kartotek“ mitsamt Mitarbeitern aus Kopenhagen nach Stade überführt wurde. Ihre besondere Geschichte beschreibt Stades Stadtarchivarin Dr. Christina Deggim in einem neuen Buch.

In Dänemark waren bei Kriegsende mehr als 238.000 deutsche Flüchtlinge und Kriegsgefangene gestrandet. Sie sollten registriert werden, doch Sprachprobleme, verlorene oder weggeworfene Personalpapiere erschwerten das. „Manche wollten eine belastende Vergangenheit verschleiern oder sich einen vorteilhaften Status erschleichen“, schreibt Deggim.

Ein Widerstandskämpfer wird Karteichef

Mit Unterstützung der dänischen Widerstandsbewegung wurde die Leitung der Registrierungsabteilung ausgewählt. Der ehemalige Widerstandskämpfer und Journalist Ralph Holm übernahm die Umsetzung und bildete dreiköpfige Gruppen: Jeweils zwei Widerstandskämpfer und ein Polizist mussten bei jeder Registrierung zugegen sein.

Sie trennten Alliierte von deutschen Flüchtlingen und versuchten, Kriegsverbrecher und Kriminelle auszumachen. Inzwischen waren große Barackenlager mit eigenen Karteien entstanden. Diese wurden in einer großen Kartei in Kopenhagen zusammengeführt. „Darauf gestützt wurde ein internationaler Suchdienst aufgebaut“, berichtet Deggim.

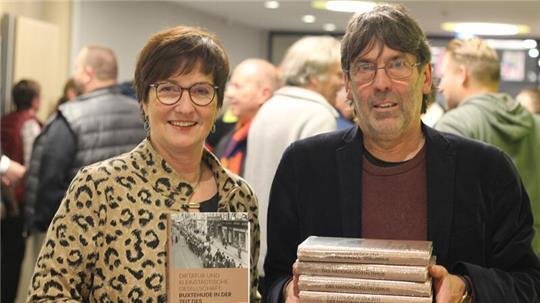

Zeitzeugin Ursula Piepenbrock und Christina Deggim, Stader Stadtarchivarin, bei der Vorstellung des Buchs über die Flüchtlingssuchkartei. Foto: Richter

Ralph Holm suchte deutsche Bürokräfte aus - 120 Frauen und Männer, die unbezahlt arbeiteten, aber bessere Kleidung und Lebensmittel bekamen und von der gewöhnlichen Lagerarbeit freigestellt wurden. Sie hatten viel zu tun: Bis zum 31. März 1947 gab es mehr als eine Million Anfragen, von denen sie mehr als 209.000 positiv beantworten konnten.

Wie verlorene Kinder identifiziert wurden

Sie identifizierten auch 1719 Kinder. Die Kinder wurden fotografiert und intensiv befragt: Namen der Geschwister, des Hundes, der Puppe konnten entscheidende Hinweise sein - besonders, wenn die Kinder noch klein waren oder vor Jahren von den Eltern getrennt wurden. Suchende mussten sehr ausführliche Fragebögen ausfüllen, die damit abgeglichen wurden.

Die Deutsche Hildegard Kowalkowski leitete die Kindersuchabteilung. Sie veröffentlichte Appelle: „Mütter! Ihr müsst Eure Kinder beschreiben. Genauer. Noch genauer!“ In Kopenhagen wurde auch die Aktion „Kinder suchen ihre Eltern“ initiiert, bei der Kinderfotos an deutschen Bahnhöfen ausgehängt wurden. Der Suchdienst arbeitete international sehr erfolgreich - auch, weil Anfragen aus Dänemark in Osteuropa bessere Chancen auf Antwort hatten als solche aus Deutschland.

Nationalsozialismus

T Stolpersteine in Horneburg: Was mit Gita, Marie und Heinrich geschah

Zeitgeschichte

T Buxtehude in der NS-Zeit: Das Schweigen ist endlich gebrochen

1948 hatten die meisten deutschen Flüchtlinge Dänemark verlassen, der Suchdienst sollte aufgelöst werden. Doch einige deutsche Mitarbeiter wollten die engagierte Arbeit in Deutschland fortführen, wo noch viele vermisst wurden.

Es gelang, in Stade einen neuen Standort und eine Finanzierung zu finden. Im U-Block beim früheren Flughafen in Ottenbeck konnten sie eigenständig weiterarbeiten. Allerdings nur zwei Jahre lang: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das sich nach dem Aus am Kriegsende neu aufgestellt hatte, erwirkte 1951, dass die Kartei in die des Hamburger DRK-Suchdienstes eingegliedert wurde.

„Vielleicht hilft der Blick auf die dänische Flüchtlingssuchkartei, sowohl die Nachkriegszeit als auch die aktuelle Situation der Flüchtlinge und ihrer Aufnahmeländer besser zu verstehen“, schreibt Christina Deggim. Ihr Buch bietet dazu viele spannende Hintergründe.

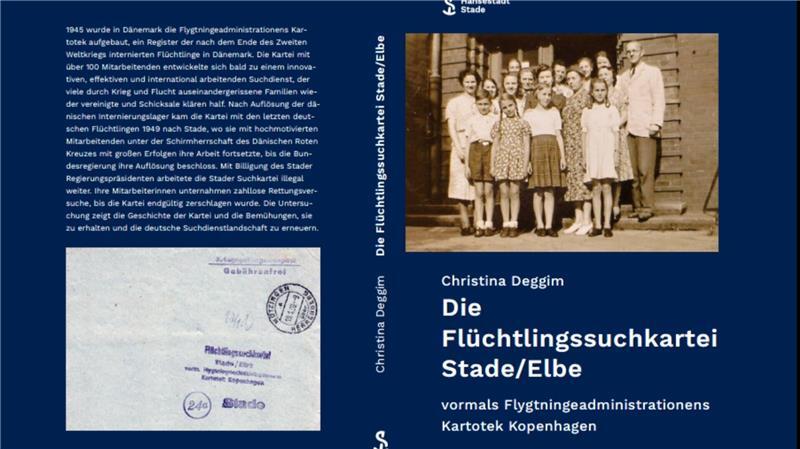

Christina Deggim: „Die Flüchtlingssuchkartei Stade/Elbe" ist soeben von der Hansestadt Stade herausgegeben worden, kostet 18,60 Euro und ist unter der ISBN-Nummer 978-938528-18-1 im Buchhandel erhältlich. Foto: Stadtarchiv

Christina Deggim: „Die Flüchtlingssuchkartei Stade/Elbe“, hat 195 Seiten, 27 Abbildungen und ist unter ISBN-Nr. 978-3-938528-18-1 für 18,60 Euro erhältlich.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.