TWochenlange Regenfälle: Was passiert, wenn der Wald absäuft

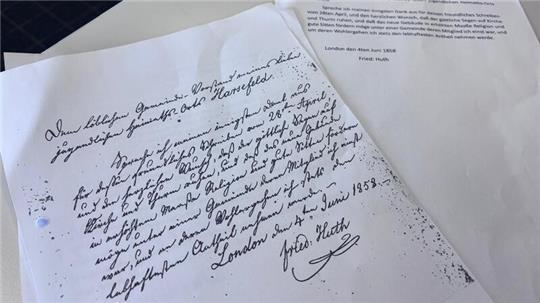

Fototermin in der vergangenen Woche: Nachdem der Schnee getaut war, kam das stehende Wasser wieder zum Vorschein. Försterin Melanie Offermanns sorgt sich um die Eichen im Braken. Foto: Ahrens

Die Mengen an Niederschlag sorgten in vielen Bereichen für Ärger. Für den ausgetrockneten Wald müsste die Nässe aber doch genau das Richtige sein? Die Rechnung geht nicht auf. Rüstjer Forst und Co. leiden – und besonders den Braken hat es hart getroffen.

Harsefeld. Das Wetter der vergangenen Monate war vor allem eins: nass. Auf das Hochwasser folgte Schnee - und anschließend wieder Regen. Die Nässe sorgt bei vielen Menschen für schlechte Laune, aber das Wasser müsste dem ausgetrockneten Wald doch sehr gelegen kommen, oder? Doch nach jahrelanger Trockenheit ist das nächste Wetterextrem für die geschundenen Bäume kein so großer Segen, wie man zunächst vermuten könnte.

„Die Extreme sind das Problem“, sagt Melanie Offermanns. Sie ist Revierförsterin des Reviers Rüstje. Auf 2000 Hektar leitet sie die Geschicke für die Wälder Rüstjer Forst, Neukloster Forst, Braken, Harselah, Steinbeck, Meinkenhoop, Wieh, Mühlenberg und die Linah. In „normalen Jahren“ gibt es in ihrem Revier jährlich etwa 800 Millimeter Regen. Im Jahr 2023 musste der Boden gut 1150 Millimeter aufnehmen - und allein 500 Millimeter davon seien in den vergangenen drei Monaten gefallen, so Offermanns.

Nasser Boden verhindert Arbeiten im Wald

Bevor jüngst die vielen Regenfälle kamen, war der Grundwasserspiegel bundesweit gesunken. Doch im Revier Rüstje war die Trockenheit noch nicht so dramatisch wie in anderen Regionen, beispielsweise in Hessen. Der Boden hier ist deshalb schneller wieder gesättigt - und das ist laut Offermanns aktuell der Fall.

„Der Boden ist das Wichtigste im Wald“, sagt die Revierförsterin. Aus ihm erwachse alles - doch die Massen der heftigen Regenfälle konnte selbst der mit Luftkapillaren durchzogene Boden nicht mehr aufnehmen. Der Boden im Revier Rüstje habe einen hohen Lehmanteil, dadurch werde er schnell schmierig und nicht mehr tragfähig. Es fehlen die Sandböden, sagt Melanie Offermanns. Aktuell können sie und die Mitarbeiter des Forstamtes keine Arbeiten im Wald verrichten und somit auch keine kranken Bäume entnehmen. Die schweren Maschinen, die dafür nötig sind, würden den aufgeweichten Boden zerstören.

Lühe und Schwinge

T Hochwasser: Sperrwerkswärter machten Extraschichten

25 Prozent der Eichen im Braken könnten absterben

Das Extremwetter hat besonders den Braken sehr in Mitleidenschaft gezogen. Seit 1989 steht das gut 650 Hektar große Gebiet unter Naturschutz und ist „eins der bedeutendsten Vorkommen für Eichen in Norddeutschland“, betont die Försterin. Er ist das größte naturnahe Laubwaldgebiet der Stader Geest und beherbergt eine Reihe von hoch spezialisierten Tier- und Pflanzenarten. Doch in den vergangenen Jahren habe der Braken einiges aushalten müssen - und die Spuren werden deutlich sichtbar. Offermanns erklärt: Auf vier Jahre Kahlfraß durch Schädlinge kam die Trockenheit, die sich über Jahre zog, obendrauf. Das habe die Bäume geschwächt, die Photosynthese war gemindert. Es gab erste Absterbeerscheinungen und Totäste. Das machte sich der Pilz zunutze, der sich ausbreitete und die Leitungsbahnen der Bäume verstopfte, sagt die Försterin.

Die Wassermassen kann selbst der luftige Waldboden nicht mehr aufnehmen. Foto: Ahrens

Der massenhafte Niederschlag gab besonders den Eichen jetzt den Rest: Die Wurzeln leiden unter Sauerstoffmangel. „In den Alteichenbeständen gibt es Absterbeerscheinungen von circa 25 Prozent“, bedauert Offermanns. „Das tut uns sehr weh, weil der Braken so ein bedeutender Eichenlebensraum ist.“

Baumarten wie die Buche, die hier heimisch sind, kämen mit dauerhaftem Wasser nicht klar, erklärt die Revierleiterin. Besonders nach der langen Dürrephase fehlen dem Wald die Erholungsphasen: Die Bäume stünden durch die Auswirkungen des Klimawandels unter Dauerstress.

Landwirtschaft

T Trotz Preisexplosion: Blattlaus vermiest Kartoffelbauern die Laune

Wetterextreme machen Forstarbeit schlecht planbar

„Ich wünsche mir einfach mal ein normales, planbares Jahr“, sagt Melanie Offermanns. 54 Mitarbeiter hat das Forstamt Harsefeld inzwischen, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Förster arbeiten über Generationen. Die Entwicklung jeder kleinen Fläche im Revier ist auf zehn Jahre vorgeplant. Zusätzlich sitzt die Revierleiterin über Wochen an den detaillierten Plänen für das folgende Jahr. „Das ist manchmal über Nacht zerstört“, sagt Offermanns.

Grund ist meist das zunehmend unbeständige Wetter - wie im Frühjahr 2022. Die Stürme Zeynep, Antonia und Ylenia streckten in kurzer Zeit die anderthalbfache Jahresmenge Holzeinschlag in ihrem Revier nieder. „Der Sturm hätte jetzt ein leichtes Spiel“, sagt Offermanns. Ihr Blick geht besorgt auf die Wetterprognosen. Durch den aufgeweichten Boden hätten selbst tiefwurzelnde Bäume schlechte Chancen gegen starke Stürme.

Melanie Offermanns versucht indes, positiv in das Frühjahr zu schauen. Zumindest, wenn weiterer Starkregen ausbleibt. Immerhin konnten die Wälder nun viel Wasser tanken, um den Sommer hoffentlich besser zu überstehen. Ihre Bilanz zeigt, warum das wichtig ist: Eine 100-jährige Buche produziert in einer Stunde immerhin so viel Sauerstoff, wie 50 Menschen in dieser Zeit zum Atmen brauchen.