TDie Februarflut 1825 brachte Tod und Verderben ins Alte Land

64 Menschen starben: Robert Gahde vom Staatsarchiv in Stade zeigt Karten mit den Deichbrüchen der Februarflut von 1825 im Alten Land. Foto: Vasel

Für die Zeitzeugen war es die schwerste Flutkatastrophe seit Menschengedenken. 64 Bürger kamen in der Februarflut vor 200 Jahren ums Leben, das Alte Land bot ein Bild des Grauens. Eine Reise zurück.

Altes Land. In der Nacht zum 3. Februar 1825 drückt der Nordwestwind „mit größter Heftigkeit“ immer mehr Wasser in die Elbe, wie den Akten des Staatsarchivs zu entnehmen ist. Der Sturm tobt. Es regnet unaufhörlich. Es ist Vollmond, bereits die Springtide vom 2. Februar steigert die zerstörerische Kraft des Wassers. Der Fluss ist bordvoll, Wellen schlagen gegen die Deiche.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar bricht schließlich die Hölle los. Die Flut steigt auf eine nie gekannte Höhe: 21 Fuß - das sind 5,42 Meter über Normalhöhennull, kaum weniger als bei der verheerenden Sturmflut von 1962.

Die Februarflut 1825 zerstört unzählige Deiche an der Elbe und ihren Nebenflüssen im Alten Land und in Kehdingen. 64 Altländer ertrinken in den Fluten, in Kirchenbüchern ist von 50 Toten in Kehdingen die Rede.

Stader Nachtwächter erkennt die Gefahr

Laut den Akten erkennt der Stader Nachtwächter kurz vor Mitternacht die Gefahr. Der Fischmarkt steht unter Wasser, es steigt unaufhaltsam. Er weckt die Bewohner der bedrohten Häuser. Kanonenschüsse sollen die Bewohner der tiefer gelegenen Gegenden warnen. Im Alten Land kämpfen die Menschen zu diesem Zeitpunkt bereits um ihr Leben und das ihres Viehs.

Pastoren der Altländer Kirchen lassen die Sturmglocken läuten. Als am 4. Februar der Tag anbricht, gleicht nicht nur die erste Meile des Alten Landes, die von der Schwinge bis zur Lühe reicht, einem Meer. Trümmer, Ackergeräte, Bäume und ertrunkenes Vieh treiben im Wasser. Wenige Stunden nach der Katastrophe diktiert der Stader Bürgermeister und Landrat Johann Kobbe bereits einen Aufruf für das Intelligenzblatt. Er schreibt: „Vor Augen steht uns die Noth worin unsere nächsten Nachbarn im Alten-Lande in voriger Nacht versetzt worden.“

Deichbruch im Alten Land bei der Februarflut 1825 nach einer Zeichnung von Friedrich Thöming (1802-1873). Foto: Museum Eckernförde

Er appelliert an die Nächstenliebe und ruft die Bürger auf, den Altländern bei der Sicherung der Deiche zur Seite zu stehen und den Opfern zu helfen. Mit wenigen Ausnahmen steht das Wasser in den Häusern mehrere Fuß hoch. Am traurigsten ist der Zustand in der Dritten Meile des Alten Landes, die von der Este bis zur Süderelbe reicht. Hier sterben 57 Menschen.

Innerhalb von 45 Minuten steht Neuenfelde unter Wasser, als die „Fluth die Menschen im Bette überfiel. Entfernter Wohnende erwachten erst dann, wenn das Wasser durch ihre Wohnungen strömte, und ganze Familien mußten so, wie sie aus dem Bette stiegen, sich auf den Boden retten, ohne das Unentbehrlichste bergen zu können“.

Der Deich bricht allein in der Dritten Meile an 52 Stellen. Wellen reißen 24 Wohnhäuser mit, die wenigsten können ihr Vieh retten. Einige seien erst durch das „Gebrause der über den Deich brechenden Gewässer“ geweckt worden. Das Wasser kam wie „ein Dieb in der Nacht“, schreibt der Estebrügger Harms an einen der Altländer Gräfen.

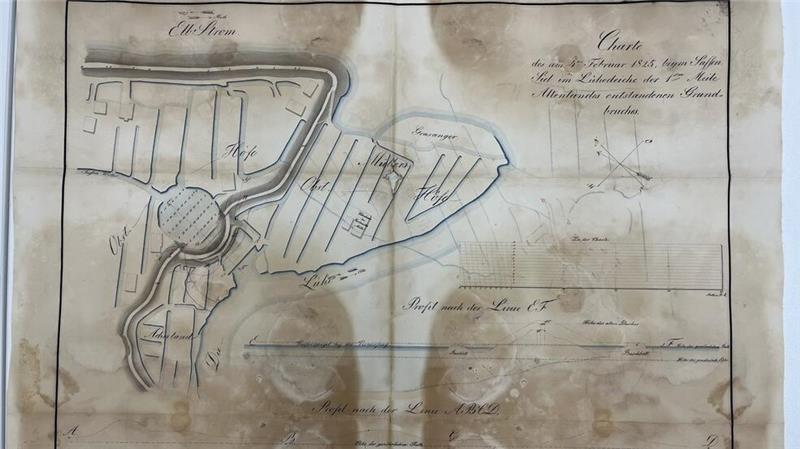

Am Sassensiel in Grünendeich bricht der Deich auf einer Länge von 42 Metern, sechs Häuser werden mitgerissen. Sechs Lühe-Jollen treiben nach dem Grundbruch durch die Öffnung. Das neue Brack links der Lühe-Mündung, 30 Fuß tief, ist noch heute sichtbar.

Blick auf das Sassensielbrack an der Lühe-Mündung in Grünendeich. Foto: Vasel

„Nothflaggen“ hängen am Morgen an den unter Wasser stehenden Häusern. Schiffer aus Stade und Buxtehude bringen Lebensmittel für die Menschen, die „mit Hungersnoth und Källte“ kämpfen. Die Fahrt ist lebensgefährlich.

„Mehrere Unglückliche hatten sich auf Bäume gerettet und riefen von den Dächern zusammenstürzender Häuser um Hülfe, die ihnen aus Mangel an Kähnen nicht geleistet werden konnte“, heißt es im Intelligenzblatt. Hausmann Hinrich Köster zu Francop rettet in einer hölzernen Brauküfe eine siebenköpfige Familie, Soldat Diedrich Stölken bringt mit einem Backtrog sieben Menschen in Sicherheit.

Naturkatastrophen

Historiker: Sturmflut 1825 bleibt Warnung vor Naturgewalt

In der Not werden viele Altländer, Stader und Buxtehuder zu Helden

Der Cranzer Jakob Heinrich schreibt dem Gräfengericht in Jork am 6. Februar: „Für Christen Pflicht hielt ich es, Menschen aus der uns von Gott zugeschickten Wasser Noth zu Retten.“ Die Retter erleben Schreckliches: Der Twielenflether Arend Nagel berichtet von einer Frau in Grünendeich „namens Gräpel, welche in einen Baum geflüchtet, nach einigen Stunden heruntergefallen und ihren Tod gefunden“ habe. Der Altländer rettet mit 20 Schiffern und Landdragonern einige Menschen und Vieh. Sie kämpfen sich durch „Stromwind, Schnee und Eise“.

Warnschrift der Behörden nach der Sturmflut. Foto: Vasel

Auch die Schilderungen des Hausmanns Johann Quast aus Nincop zeugen von Dramatik und Schrecken. Während er sein Vieh retten will, vernimmt er ein „Angstgeschrei“. Er springt in seinen Kahn und rettet den Sohn des Hausmanns Hein Palm. Er legt ihn ins Bett und „pflegt und erquickt“ ihn in der „traurigen Lage“, bis „endlich gegen Anbruch des Tages unsere guten Mitbrüder uns zur Hilfe“ kommen und „das noch vorhandene Vieh, welches hin und her schwemmte“, retten.

Auch Retter verlieren bei Hilfsaktionen ihr Leben. Sieben Männer kentern mit ihrem Kahn in der Brandung in einem Brack bei Cranz, das bei dem Deichbruch entstanden war. Nur der Vogt Johann Heinrich aus Cranz kann sich an einem Pfahl festhalten und so sein Leben retten. Sie hinterlassen 18 Kinder. Tod und Leben liegen in diesen Stunden nah beieinander. Gerettet aus den Fluten, bringt die Witwe Bröhan am Marschkamper Deich ein Kind zur Welt - „ohne Hilfe einer Wehemutter“.

König zeichnet die Retter aus

Im Sommer 1825 verteilte König Georg der IV. von Hannover Ehrenzeichen und Gratifikationen an die Retter - auch an die Schiffer Johann und Hinrich Meyer aus Grünendeich. Die Brüder holten während des Sturms nachts eine Eisjolle über den Deich, um ihren Nachbarn, den Schiffer Johann Blohm, mit seiner fünfköpfigen Familie zu retten. Nachdem Blohm sich aufgewärmt hatte, sprang er mit in die Jolle der Gebrüder Meyer, um gemeinsam 17 Frauen und Kinder zu retten. Um fünf Uhr morgens waren sie „durch ihre Anstrengungen so sehr ermattet“, dass sie keine weitere Aktion mehr durchführen konnten.

Menschliche und wirtschaftliche Katastrophe

Es war nicht nur eine menschliche, sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe, sagt Robert Gahde vom Niedersächsischen Landesarchiv in Stade. 1600 Stück Vieh waren „im tiefen Lande ersäuft worden“, heißt es in einem Aufruf des Gräfengerichts vom 9. Februar 1825, ganze Ortschaften waren „all‘ ihrer Habe und zeitlichen Güter beraubt, dem schmählichen Hungertode preißgestellt“.

Knapp 1300 Gebäude waren beschädigt. Doch die Katastrophe machte auch deutlich, wie wichtig die Unterhaltung der Deiche war. Die Schäden aus dem Vorjahr waren vielerorts nicht beseitigt worden, so Gahde.

Die Hilfsbereitschaft muss groß gewesen sein, schreibt der Historiker Michael Ehrhardt im Jahr 2003 im Rückblick. Bereits am 5. Februar wurde in Stade ein erster Hilfsverein gegründet. Generalgouverneur Herzog Adolf von Cambridge spendete 10.000 Taler, der König in London rund 1000 Pfund Sterling.

Hilfsgelder flossen für die Wiederherstellung von Gebäuden, Beschaffung von Saatgut, Vieh und Ackergeräten oder Unterstützung Hilfsbedürftiger in den Norden. Die Regierung legte einen „Deich-Hülfsfonds“ auf, um die Wiederherstellung und die Erhöhung zu beschleunigen. Das Militär stellte Soldaten und Pferde. Im Mai inspizierte der Herzog bereits die neuen Deiche.

An der gesamten Nordseeküste starben 800 Menschen. Die Februarflut von 1825 brannte sich in das Gedächtnis der Altländer ein. Sie „ist auch heute, nach mehr als 100 Jahren, so lebendig, dass alles, was an Durchbruchsspuren in der Landschaft vorhanden ist, auf diese Sturmflut bezogen wird“, schreibt Hans Peter Siemens im Jahr 1935.

Karte des am 4. Februar 1825 beim Sassen-Siel im Lühedeich der 1. Meile des Altenlandes entstandenen Grundbruches. Foto: Landesarchiv