TVon den Nazis verfolgt: Bedeutender Künstler verschönerte einst die Borsteler Kirche

Küster Volker Garrn öffnet eine Tür der St.-Nikolai-Kirche in Jork-Borstel - vor 100 Jahren bemalt von dem Hamburger Künstler Hans Förster (1885–1966). Foto: Vasel

Hans Förster war ein großer Künstler und wichtig für das Alte Land. Auch in der Borsteler Kirche hinterließ der Hamburger seine Spuren. Das ist seine Geschichte.

Borstel. Vor 100 Jahren verschönerte der Hamburger Künstler Hans Förster (1885-1966) unter anderem die Wandpaneele und das Kastengestühl der St.-Nikolai-Kirche in Borstel mit Motiven aus der Bibel und aus dem Alten Land. Darunter waren Altländer Frauen in Tracht, Kapitäne und ihre Dampfer, Prunkpforten sowie Spreen, die mit Kirchen im Schnabel davonfliegen.

Die Kirchengemeinde hatte Förster im Jahr 1924 beauftragt. Seine volkstümlichen Motive ziehen in der barocken Kirche von 1770/1772 noch heute die Blicke auf sich. Sie sind ein beliebtes Motiv auf den Kerzen von Pfarrsekretärin Rita Entrop.

Förster war aus der Zeit gefallen, der große Erfolg blieb ihm deshalb zu Lebzeiten verwehrt. Dabei hatte ihn unter anderem Alfred Lichtwark, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, gefördert. 2016/2017 würdigte das Altonaer Museum Förster mit einer großen Werkschau. Es bewahrt heute seinen Nachlass und hatte bereits in den 1920er Jahren erste Werke erworben - unter anderem für Trachtenausstellungen.

Blick in die Borsteler Kirche. Foto: Vasel

Förster war ein Kunstwanderer - ein Zeichner, Maler und Buchautor. „Er malte naturalistisch und in Anlehnung an den Jugendstil, heute würde man seine Grafiken als zeitgenössische Dokumentationen bezeichnen“, sagt Dr. Verena Fink von der Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH).

Der Künstler war zeitlebens arm wie eine Kirchenmaus. Er lebte von seinen Büchern und einer Tätigkeit als Hilfslehrer. Er konnte sich keine großen Reisen leisten. Stattdessen streifte er durch das Alte Land und die Vier- und Marschlande. Er war ein genauer, begabter Beobachter von Mensch und Natur. Kirchen und Bauernhäuser hielt er bis ins kleinste Detail fest.

Förster war Künstler, Eigenbrötler und Spökenkieker

Für das Alte Land ist das ein Glücksfall. Försters Zeichnungen sind Zeitdokumente. Wer seine Altländer Fahrten von 1922 mit seinen Drucken aufschlägt, kann heute noch eine (Zeit-)Reise durch das Alte Land unternehmen.

Förster war auch ein begnadeter Erzähler, schwärmte für die Kulturlandschaft, vom „harmonischen“ Formenreichtum der Architektur, von den Kirchen bis zu den Bauernhäusern und den Trachten. Und Förster war ein Eigenbrötler. Auf dem Lande war er nicht nur als Künstler, sondern auch als Spökenkieker bekannt.

Eine gläubige Altländerin mit Kreuz und Tracht schmückt das Kastengestühl von St. Nikolai. Foto: Vasel

Für ihn war das Alte Land ein Wallfahrtsort im Grünen. „Die Altländer Kirschblüte ist in Wahrheit dort das Prächtigste und das Poetischste, was es bei uns an Naturschönheiten gibt. Sie wandelt im Mai die Gegend in ein richtiges Märchenland“, so Förster.

Vor allem die Madonna mit der Mondsichel von 1475 hatten ihn in St. Nikolai in ihren Bann gezogen. „Wie kaum ein anderer konnte er in die Geschichte und das Wesen“ der Kulturlandschaften eintauchen und diese mit einem „fotografischen Auge“ erfassen und festhalten, so Fink.

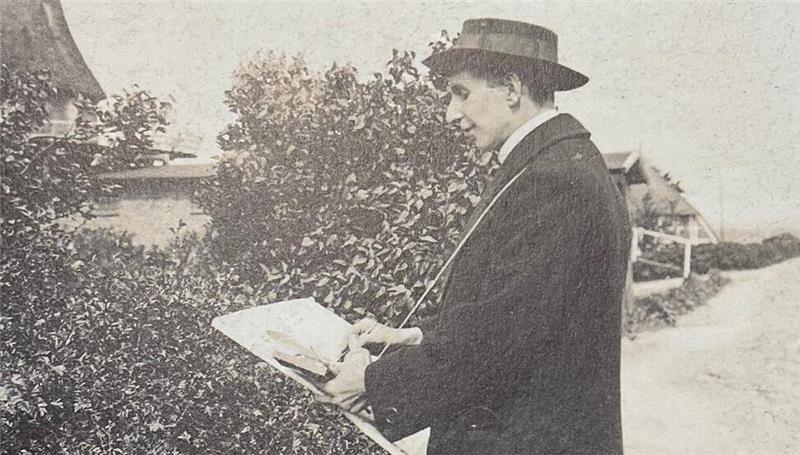

Hans Förster. Foto: Vasel

Bereits als Neunjähriger begleitete Hans Förster seinen Vater Christian auf Exkursionen durch Hamburg. Christian Förster (1825 - 1902) war ein bekannter Künstler. Der Maler, Karikaturist und Pressezeichner wünschte sich für seinen Sohn eigentlich einen anderen Beruf. Viele Künstler lebten in Armut. Deshalb habe sein Sohn sein Kunststudium in Hamburg und Berlin erst nach dem Tod des Vaters aufnehmen können.

Altländer bei der Fahrt durch eine Prunkpforte. Foto: SHMH

Heute wird Förster junior vor allem mit seinen großen Holzschnitten in Verbindung gebracht, die Motive aus Hamburg und dem Umland zeigen - teils mit Einflüssen japanischer Farbholzschnitttechnik. Ein Schwerpunkt seines Schaffens lag auf volkskundlichen Motiven: prachtvolle Fachwerkhäuser, Menschen in aufwendigen Trachten in der Kirche oder beim Tanz. Es war oft ein nostalgischer Blick.

Hans Förster bei einem seiner Streifzüge durch das Hamburger Umland. Foto: SHMH

Er widmete sich auch der Dokumentation traditioneller Wohn- und Kleidungsformen. „Mit geradezu lexikalischem Anspruch“ habe Förster von 1902 bis zu seinem Tod Fassaden, Mauerwerk und Gebälk von Bauernhäusern und Kirchen dokumentiert. Truhen und Stühle, aber auch Schmuck und Besteck hielt er detailgetreu und häufig mit Maßangaben dokumentiert.

Nazis steckten den Künstler ins Gefängnis

In der NS-Zeit trat Förster der NSDAP bei, vorher gehörte er der freiheitlichen Wandervogelbewegung, später der nationalliberalen DVP an. Das Reichspropagandaministerium gewährte dem Künstler 1937 eine Beihilfe für verarmte Künstler - wegen seiner „wertvollen heimatkundlichen Arbeiten“.

Das schützte Förster aber nicht vor der Verfolgung. Die Nazis steckten ihn als Homosexuellen im Februar 1938 für 15 Monate ins Gefängnis. Danach wurde er auf eine Schwarze Liste gesetzt. Im Zuge der Entnazifizierung wurde er 1948/1949 als entlastet eingestuft.

Nach dem Krieg förderte ihn das Altonaer Museum weiter. Dazu zählte auch der in Jork wohnende Leiter, Professor Gerhard Kaufmann. An seinem 70. Geburtstag wurde Förster als „letzter und treuster Chronist der altgewachsenen Bräuche und Formen gewürdigt“. Die Stadt Hamburg erwarb den Nachlass und gewährte ihm eine Leibrente.

„Für ihn galt es, die Relikte einer im Verschwinden begriffenen vorindustriellen Kultur für die Nachwelt zu bewahren“, sagt Dr. Fink vom Altonaer Museum. Er habe gewusst, dass das von ihm Festgehaltene bald nicht, oder nur noch marginal existieren wird.

Blick auf die Borsteler Kirche. Foto: Vasel