T4500 Jahre alt: Rätselhafter Schalenstein auf der Geest entdeckt

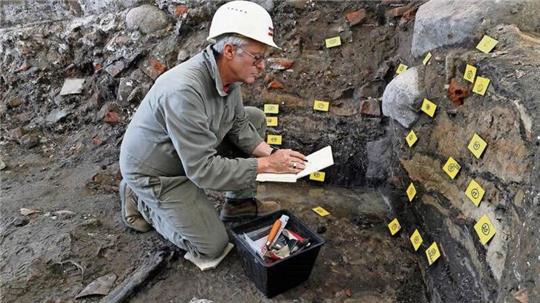

Kreisarchäologe Daniel Nösler begutachtet den Schalenstein mit Peter Siefert und Eva Nielandt im Klostergarten in Harsefeld (von links). Foto: Vasel

Der Schalenstein von Issendorf gehört zu den vielen Rätseln der Menschheit. Vor 4500 Jahren hämmerten die Menschen los. Warum? Das ist die Frage. Kreisarchäologe Daniel Nösler kennt einige Theorien - von der Ahnenverehrung bis zum Medizinpulver.

Harsefeld. „Im Volksmund ist von Opfersteinen die Rede“, sagt Kreisarchäologe Daniel Nösler. Noch heute versammeln sich vielerorts Esoteriker rund um die Findlinge, in den Mulden landen Gaben. In Schweden heißen sie Feensteine.

Immerhin: Die Finderin ist bekannt. Im März 2024 hatte Eva Nielandt aus Harsefeld bei einer Fahrradtour den 400 Kilogramm schweren Schalenstein aus Granit an einem Feldrand in Issendorf entdeckt.

Während einer Urlaubsreise durch Estland habe sie ähnliche Steine gesehen. Umgehend informierte sie das Team der Kreisarchäologie auf Schloss Agathenburg. Die Bürgermeisterin des Fleckens Harsefeld, Susanne de Bruijn (FWG), schaltete unbürokratisch den Bauhof ein. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen der Arbeitsgemeinschaft Archäologie wurde der Stein im Klosterpark am Museum positioniert.

Ringwallanlage

T Kreisarchäologe: Das „Stonehenge“ der Stader Geest stand in Oersdorf

Langobarden

T Sondengänger stößt in Stade auf archäologischen Schatz

Stade ist der Kreis der heiligen Steine

Es gebe Exemplare mit mehreren 100 Vertiefungen. Schalensteine seien ab Ende der Jungsteinzeit in Massen hergestellt worden. Vor mehr als 4500 Jahren ging es los, in der Bronze- und Eisenzeit wurden Schalensteine zu einem europaweiten Phänomen. Einige dieser Schalensteine seien Teil von Großsteingräbern gewesen.

Im Land Niedersachsen sind bislang nur 60 Schalensteine bekannt. Davon seien allein im Landkreis Stade 16 Exemplare entdeckt worden. „Eine so hohe Funddichte gibt es sonst nirgendwo in unserem Bundesland“, sagt der Kreisarchäologe nicht ohne Stolz.

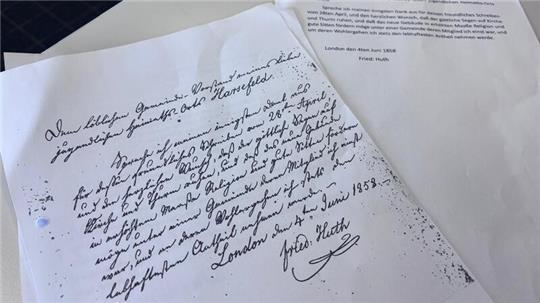

Überall sind kleine Schälchengruben auf dem 400 Kilogramm schweren Granitstein zu sehen. Foto: Vasel

Zahlreiche Schälchengruben zieren den Stein. Deshalb werden die in prähistorischer Zeit bearbeiteten Findlinge als Schalensteine bezeichnet. Vier bis fünf Minuten hätten die Bildhauer der Stein- und Bronzezeit pro Schälchen benötigt. Die Mulden wurden in den Stein gebohrt, gepickt oder geschliffen. Das habe die Experimentelle Archäologie gezeigt, sagt Nösler.

Rechtsmedizin

T Tod im Moor: Auf ihrem Tisch landen Moorleichen

Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel

Lagen diese Steine vor knapp 5000 Jahren an heiligen Orten? Das ist eine offene Frage der Geschichte. Forscher hätten versucht, anhand der Schalen ein Zahlensystem oder Sternenbilder zu identifizieren. Vergeblich. Durch eine Ausgrabung bei Mulsum ließ sich feststellen, dass an den Schalensteinen „kultische Zeremonien abgehalten worden sind“. Vielerorts ließen sich Brandspuren nachweisen. Möglicherweise wurden in den kleinen Näpfchen auch Opfergaben dargebracht, wie es heute noch in Estland üblich ist. Andere vermuten, dass die Gläubigen hier heilendes oder heiliges Wasser entnehmen konnten. „Vielleicht nahmen sie auch das Gesteinspulver als Talisman mit“, sagt Nösler.

Andere Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen Feldbildern und Schalensteinen. Die Mulden könnten laut Nösler „ein Zeichen für Fruchtbarkeitssymbolik“ oder eine frühe Volkszählung sein. Der Kopf - sprich die kreisrunde Vertiefung - könne für einen neuen Menschen und die Geburt stehen. Es gibt bronzezeitliche Zeichnungen in Südskandinavien, die Frauen mit Schalen zwischen den Beinen darstellen. Es könne sich um eine steinerne Geburtenstatistik handeln. Die fortdauernde Nutzung und die Verbindung mit Grabmonumenten wie Megalithgräbern könne auch im Zusammenhang mit Ahnenverehrung durch Trank- und Samenopfer stehen.

Gruppenfoto nach der Aufstellung des Schalensteins im Klosterpark am Museum Harsefeld mit Mitgliedern der AG Archäologie und Bürgermeisterin Susanne de Bruijn. Foto: Vasel

Mit Hilfe des Grundstückseigentümers Helmut Dammann-Tamke konnte der genaue Fundort des Issendorfer Schalensteins lokalisiert werden. Einen Steinwurf entfernt lag eine Siedlung der Bronze- und Eisenzeit. Nösler: „Sicher hat der Schalenstein in dem längst vergangenen Dorf eine wichtige Rolle bei Festen und Gebräuchen gespielt.“