TÜbergewicht: Wenn der eigene Körper zur Last wird

Dr. med. Jan Henrik Herrfurth ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Bernhard Hospital in Brake. Dort werden im Jahr etwa 250 bis 300 Magenverkleinerungen durchgeführt. Foto: Krabbenhoeft

Fünf Cordon bleu zum Abendessen - für die meisten Menschen eine unvorstellbare Menge. Doch wer unter Adipositas leidet, dessen Stoffwechsel ist chronisch gestört. Die Ärzte im Adipositas-Zentrum in Brake kennen die Wege aus dem Teufelskreis.

Brake. Nicht selten fließen im Adipositaszentrum am St. Bernhard-Hospital in Brake die Freudentränen. Nämlich immer dann, wenn eine Operation zur Appetitverringerung langfristig Erfolg hat und der Betroffene über die Zeit deutlich an Gewicht verliert. Die zurückgewonnene Lebensqualität ist im wahrsten Sinne eine große Erleichterung für den Patienten.

„Adipöse Personen leiden vielfach nicht nur unter zahlreichen körperlichen Beschwerden, wie Bluthochdruck, Zuckererkrankung und Gelenkbeschwerden, sondern haben auch Schwierigkeiten einen Arbeitsplatz oder einen Partner zu finden. Selbst, wenn alle davon reden, dass niemand diskriminiert werden soll, wählt ein Arbeitgeber vielfach den gesünder aussehenden Bewerber“, sagt Dr. Jan Herrfurth, Chefarzt des zertifizierten Adipositas-Zentrums.

Adipöse Menschen haben auf vielfältige Weise unter ihrem Gewicht zu leiden. Zu den körperlichen Beschwerden kommen Schamgefühle und gesellschaftliche Ausgrenzung hinzu.Foto: Clara Molden Foto: Clara Molden

Mit konservativen Maßnahmen gegen das Übergewicht

Der Kampf gegen die Pfunde beginnt mit einem Aufnahmegespräch, bei dem die Vorgeschichte des Patienten betrachtet wird. Dann folgt die Einweisung in ein multimodales Therapiekonzept. Diesen Ablauf geben die Krankenkassen vor, um festzustellen, ob die notwendige Gewichtsreduktion ohne eine Operation erreicht werden kann. Im Wesentlichen besteht das Konzept aus vier Punkten:

- Endokrinologische Untersuchung: Die Mediziner prüfen durch Blut- und Speichelentnahmen, ob ein inneres Organ, also eine Drüse (Hirnanhangdrüse, Nebenniere und die Schilddrüse) für das Übergewicht verantwortlich ist.

- Psychologisches Gutachten: Dabei geht es nicht um eine tiefenpsychologische Analyse, sondern darum, dass bei den Patienten im Falle einer Operation keine psychischen Komplikationen, zum Beispiel aufgrund von Süchten oder einer aktiven Psychose, auftreten.

- Professionelle Ernährungsberatung: Die Patienten bekommen über sechs Monate einmal im Monat eine Beratung und lernen ihre Essgewohnheiten anzupassen.

- Sportprogramm: Insgesamt 150 Minuten Sport pro Woche müssen nachgewiesen werden. Außerdem empfiehlt der Arzt, sich einer Adipositas-Selbsthilfegruppe anzuschließen.

Die Fett-weg-Spritze ist in aller Munde

Geht es nicht einfacher? „Medikamentöse Therapien, wie die Fett-weg-Spritze, sind gerade in aller Munde. Auch wir bekommen zahlreiche Anfragen dazu“, sagt der Mediziner. Überzeugt ist er von diesen Mitteln allerdings nicht. Die Spritze muss vom Patienten selbst gezahlt werden. Sie kostet jeden Monat 300 Euro. Und die Langzeitfolgen der Wirkstoffe sind bisher nicht bekannt.

Fragen und Antworten

T Vitamin D: Für wen die Einnahme im Winter sinnvoll ist und wem sie schadet

Zurück zum Ablauf in der Klinik. Nach zwei, drei Monaten folgt ein erstes Zwischengespräch, bei dem geklärt wird, wie der Patient mit dem Programm zurechtkommt, ob sich ein Erfolg abzeichnet. Zeigt sich, dass trotz der Einhaltung aller Vorgaben keine Veränderung erreicht wird, dann wird über den Antrag und die Kostenübernahme einer Operation gesprochen. Bei diesem Verfahren richtet sich die Klink nach dem Body-Mass-Index (BMI).

Ab einer Körpergröße von 1,80 Meter und einem Gewicht von 130 Kilogramm, spricht man von einem BMI über 40. Der Patient bekommt die Genehmigung zur Operation. Bis der Antrag genehmigt ist, dauert es sechs Monate. Ab einem BMI über 50, also mit deutlich höherem Körpergewicht, kann das Vorbereitungsprogramm auf drei Monate, statt sechs Monate, reduziert werden. Bei einem BMI über 60 sind die Chancen, das Gewicht über eine Ernährungsberatung langfristig zu reduzieren, sehr gering und die Operation ohne weitere Vorgaben indiziert.

Ein Magen von der Größe einer kleinen Banane

Ist so weit alles geklärt, stellen die Ärzte durch eine Magenspiegelung sicher, dass es keine Auffälligkeiten im Magen gibt. Patient und Arzt entscheiden gemeinsam, welche OP-Methode angewandt werden soll. Alle Operationen werden, minimalinvasiv, durch kleine Schnitte im Bauchraum, durchgeführt. Zwei Methoden kommen dabei besonders häufig zum Einsatz.

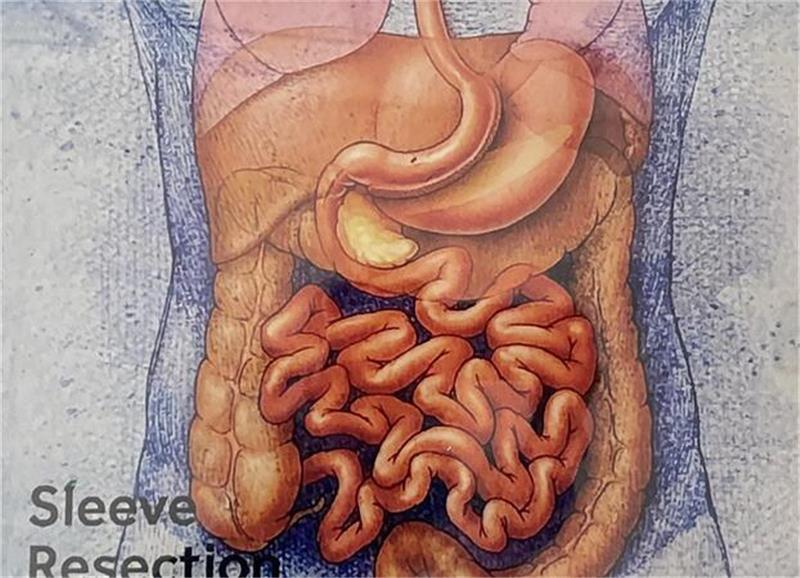

Die Schlauchmagen-Operation wird weltweit seit 50 Jahren mit guten Erfolgen zur Gewichtsabnahme angewandt. Dabei wird ein großer Teil des Organs entfernt. Übrig bleibt ein Magen, der in etwa so groß ist, wie eine kleine Banane. Als Folge haben die Patienten bereits nach kleinen Portionen ein Sättigungsgefühl.

Die Abbildung zeigt die klassische Schlauchmagen-Operation. Direkt über der hier gelblich eingefärbten Bauchspeicheldrüse ist der verkleinerte Magen zu sehen (Bananenform). Rechts daneben ist noch der ursprüngliche Magenbereich bohnenförmig angedeutet.Foto: Krabbenhoeft Foto: Krabbenhoeft

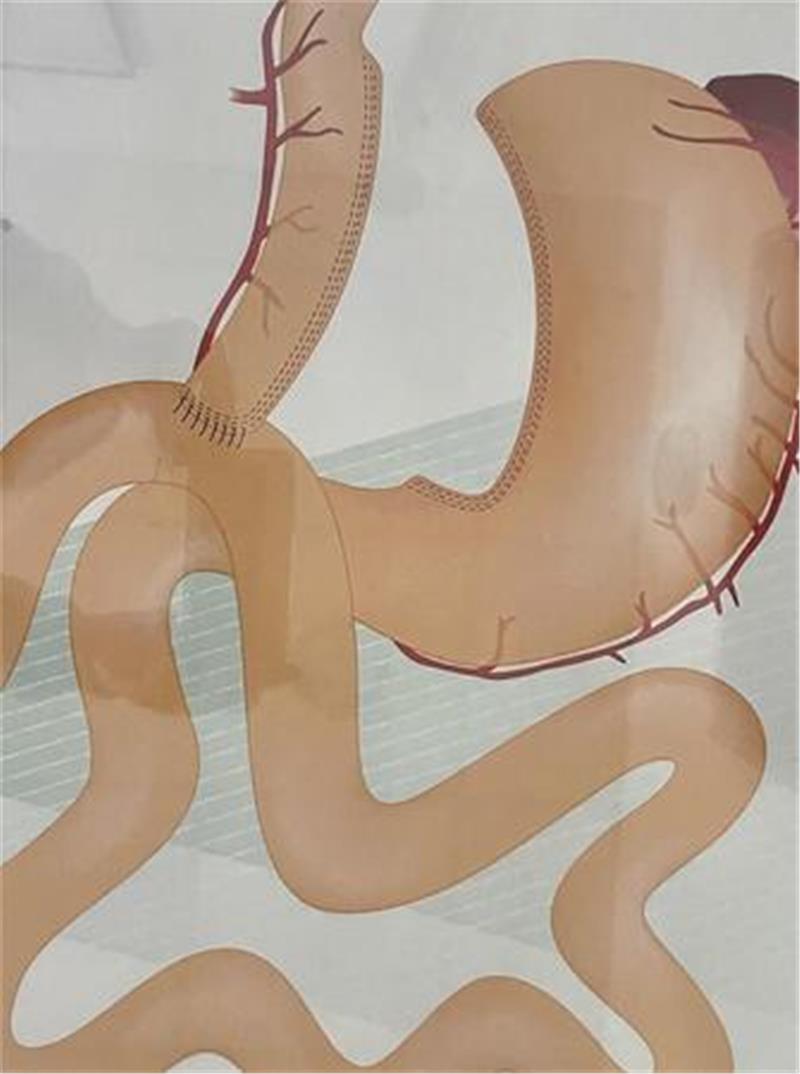

Ein weiteres populäres Verfahren ist der Omega-Bypass. Dabei wird an der Innenseite des Magens ein schlauchförmiger, etwa 50 Milliliter fassender Vormagen gebildet. Der Dünndarm wird ausgemessen und mit dem Magenschlauch verbunden, wobei etwa zwei Meter des fünf bis sechs Meter langen Dünndarms von der Nahrungspassage ausgeschlossen werden. Da der Dünndarm für die Aufnahme der Kalorien in den Körper sorgt, bewirkt die Verkürzung zusätzlich zum verringerten Magenvolumen eine Gewichtsnahme. Beide Eingriffe zusammen werden etwa 250 Mal im Jahr in der Braker Klinik durchgeführt.

In den Wochen nach der OP müssen die Patienten zwei Wochen lang flüssige Kost zu sich nehmen. Die Nähte im Magen benötigen Zeit, um zu verheilen. Auch sollen die Patienten sich an die reduzierte Essmenge gewöhnen.

Beim Magen-Bypass wird ein Stück des Magens herausgeschnitten und zu einem Schlauch (links) geformt. Auf der Abbildung sind die Nähte erkennbar. Dieser neue Magen wird mit dem Dünndarm etwa zwei Meter hinter dem „Restmagen“ (rechts) verbunden. Der gesamte Magen verbleibt im Körper des Patienten.Foto: Krabbenhoeft Foto: Krabbenhoeft

Die meisten Patienten würden die Operation wieder machen

Ist nun alles erledigt? Nicht ganz. Der Mediziner empfiehlt den Patienten, zügig sportliche Aktivitäten aufzunehmen und auf eiweißreiche, ausgewogene Kost zu achten. Zu Hilfe kommt ihnen, dass der Körper sich nach der Operation hormonell umstellt. Die Patienten haben weniger Appetit und das Verlangen nach Süßigkeiten verschwindet für die ersten Jahre. Nebenerkrankungen wie Zucker und hoher Blutdruck regulieren sich, Gelenkerkrankungen gehen zurück. Im Anschluss an die Behandlung müssen die Patienten lebenslang Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, da sonst die Gefahr von Mangelerscheinungen besteht.

Ungeliebte Pfunde

T 3 Diäten mit Ernährungsplan im Experten-Check

Nachhaltig abnehmen

T Anleitung für den Alltag: So verlieren Sie Gewicht ohne Sport

„Wer wie viel abnimmt, kann man nicht vorhersagen. Jemand, der mit 180 Kilo herkommt, wird sein Normgewicht von, sagen wir 80 Kilo, vielleicht nicht ganz erreichen. Aber alles ist möglich. Fast alle Patienten, die zur Nachsorge kommen und gefragt werden, wie ist die Lebensqualität, sagen: Ich würde es wieder machen. Nur eins habe ich falsch gemacht, ich hätte früher kommen sollen“, sagt Dr. Jan Herrfurth.

Die Magenverkleinerung findet unter Einsatz der Schlüsselloch-Methode statt. Vier kleine Schnitte am Bauchraum ermöglichen den minimalinvasiven Eingriff.Foto: Lukas Lehmann Photography Foto: Lukas Lehmann Photography

Erfolgsgeschichte: Von 225 Kilo auf 90 Kilo

Und er erzählt die Geschichte eines Mannes, der schon in jungen Jahren übergewichtig war. Der Mann fand keine Arbeit, saß nur noch zu Hause. Als er sich zu der Operation entschloss, wog er 225 Kilogramm. Durch diese gelang es ihm sein Gewicht in den folgenden zwei Jahren auf 90 Kilo herunterzubringen. Er machte eine Lehre, fand eine feste Freundin und ging regelmäßig zum Sport.

„Er war ein neuer Mensch. Man muss verstehen, wie sich Übergewichtige fühlen. Sie merken natürlich, dass andere Menschen sie angucken. Wenn eine adipöse Person ein Eis in der Öffentlichkeit isst, spielt immer der Blick von außen mit: Guck mal, kein Wunder, dass der so dick ist. Das sind enorme Belastungen, denen diese Menschen ausgesetzt sind“, gibt der Arzt zu bedenken.

Laut der Internetplattform Statista gab es 2023 in Deutschland 11,5 Millionen Menschen über 14 Jahre, die als adipös eingestuft wurden. Die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen nimmt zudem stark zu. Auch in Medizinerkreisen wird diskutiert, wie diesem Trend entgegengewirkt werden kann. „Hilfreich ist in jedem Fall eine Struktur innerhalb der Familie. Dazu gehören, regelmäßige Esszeiten und gemeinsam am Tisch zu sitzen, statt mit Fast Food vor dem Fernseher“, sagt Dr. Jan Herrfurth.