TBuxtehude in der NS-Zeit: Das Schweigen ist endlich gebrochen

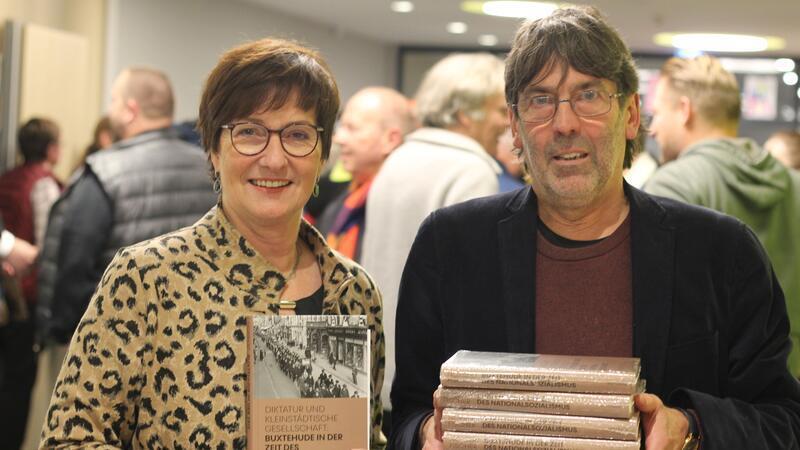

Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt und Professor Norbert Fischer. Foto: Richter

Lange hat ein Mantel des Schweigens über der Zeit des Nationalsozialismus in Buxtehude gelegen. Nun gibt es die erste wissenschaftliche Studie dazu - und es stellt sich eine zentrale Frage.

Buxtehude. Warum erst jetzt? Diese Frage wurde als erste gestellt, nachdem der Historiker Professor Norbert Fischer seine lange erwartete Studie „Diktatur und kleinstädtische Gesellschaft - Buxtehude in der Zeit des Nationalsozialismus“ vor rund 240 interessierten Teilnehmern in der Aula des Schulzentrums Süd in Buxtehude vorgestellt hatte.

Fast 80 Jahre sind seit dem Ende des Naziregimes vergangen, und viele Kommunen, darunter auch der Landkreis Stade, haben die NS-Zeit schon vor Jahrzehnten aufgearbeitet. Warum Buxtehude nicht?

Ein Nazi wird nach dem Krieg Archivpfleger

Es lag nicht nur an einer Person, sagt Fischer. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft habe es in Buxtehude eine strukturelle Kontinuität gegeben: Personen, die dem Nationalsozialismus politisch-ideologisch eng verbunden waren, konnten nach 1945 schon bald in wichtigen Funktionen weiterwirken.

Ein erschreckendes Beispiel dafür ist Johannes Langelüddecke, der viele Jahre ausgerechnet als städtischer Archivpfleger tätig war. Dabei hatte Langelüddecke sich in den zwölf Jahren zuvor als einer der strammsten Nazis von Buxtehude hervorgetan: Der Oberstudiendirektor war unter anderem langjähriger Wehrturnsportleiter und Anführer des Volkssturms.

Auch seine Nachfolgerin, die Stadtarchivarin Dr. Margarete Schindler, widmete den zwölf Jahren des Nationalsozialismus in Buxtehude kaum eine Zeile - lediglich die Ansiedelung der Birkel-Nudelfabrik im Jahr 1936 erwähnte sie. Schindlers Nachfolger, der Stadtarchivar Dr. Bernd Utermöhlen, widmete sich schlaglichtartig einigen Themen aus der NS-Zeit. Eine umfassende Aufarbeitung gelang ihm aber nicht, zumal er neben dem Archiv zeitweise kommissarisch auch das Buxtehude Museum zu leiten hatte und eine externe Vergabe nicht zustande kam.

Archivarin Eva Drechsler schiebt es an

Utermöhlens Nachfolgerin Eva Drechsler ist es zu verdanken, dass die Sache endlich ins Rollen kam, sagt der heutige Stadtarchivar Sebastian Merkel. Sie machte sich beharrlich dafür stark, die Aufgabe zu vergeben und dafür Mittel freizumachen.

In einem Zwei-Jahres-Projekt ging Fischer schließlich an die Arbeit, unterstützt von Wolfgang Schilling vom Buxtehuder Stadtarchiv. Er hat den Blick auf die Geschichte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen gerichtet und auch hier erstmals grundlegende Informationen zusammengetragen, die im Buch zur Studie mehrere Kapitel füllen.

In seinem Vortrag zeichnete Fischer ein lebendiges Bild der Kleinstadt Buxtehude in den letzten Jahren der Weimarer Republik, in der Zeit der Machtübernahme und des Krieges. Und er zeigte auf, wie die nationalsozialistische Ideologie nach und nach alle Lebensbereiche durchdrang.

Einzelne Biografien dienen ihm immer wieder dazu, diese Entwicklungen anschaulich zu machen: Vom Obernazi und Krankenhausdirektor Hans Wüsthoff, der dafür sorgte, dass psychisch kranke Menschen weggesperrt und getötet wurden, bis zu Dorothea, genannt Dorchen, Schultz, die dem zum Opfer fiel.

Stolpersteine auch in Buxtehude?

Aus dem Publikum wurde nach der Verlegung von Stolpersteinen zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Buxtehude gefragt. Die am 26. Juni 1914 in Buxtehude geborene Dorchen Schultz ist eine der Personen, für die ein Stolperstein infrage kommen könnte. Sie hatte nach psychischen Problemen in der Jugendzeit 1933 eine Lehrstelle in der Handarbeitsabteilung des Geschäfts von Ernst Stackmann in Buxtehude bekommen. Doch ein Jahr später wurde sie nach einem Beschluss des Erbgesundheitsgerichts Altona zu einer Abtreibung mit Zwangssterilisation gezwungen.

Danach erkrankte Schultz an einer schweren Depression und musste immer wieder behandelt werden. 1936 wurde sie vom Altonaer Krankenhaus in die Landes-Heil-und-Pflegeanstalt Lüneburg gebracht. Es gelang ihrer Mutter, sie wieder in häusliche Pflege nehmen zu dürfen.

Die Chefärzte Wüsthoff und Büttner beantragten ihre erneute Einweisung. Inzwischen war ihre Mutter verstorben, doch Mathilde Roscher aus der Parkstraße nahm sie in Pflege. Nach längerem Hin und Her landete sie schließlich doch wieder in Lüneburg und wurde von dort im September 1943 in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt. Sie verstarb dort am 23. März 1944.

Bürgermeisterin befürwortet weitere Forschung

Wer Norbert Fischers Studie liest, erlebe „wie dicht das Grauen dieser Zeit wieder an uns heranrückt“, sagte Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt. Gerade jetzt sei es wichtig, die Motive und Hintergründe der Protagonisten an sich heranzulassen.

Das Publikum an diesem Abend hat das offenbar getan. Daraus resultierten viele Fragen - vor allem nach weiteren Forschungen darüber, wie es sein konnte, dass viele Nazis in Buxtehude nach dem Krieg wieder öffentliche Ämter bekleiden konnten. „Wir werden Mittel und Wege finden“, sagte Oldenburg-Schmidt zu. Norbert Fischer zeigte sich offen: Er und seine Studenten seien auf jeden Fall „zu weiteren Tiefenbohrungen bereit“.

Fischers Buch „Diktatur und kleinstädtische Gesellschaft - Buxtehude in der Zeit des Nationalsozialismus“ (ISBN 978-3-529-08704-2) hat 360 Seiten, ist mit vielen historischen Fotografien und Dokumenten bebildert und ab sofort im Buchhandel erhältlich - als Hardcover für 34 Euro, als E-Book (Artikelnummer: 978-3-529-08714-1) für 28,99 Euro.

Zeitzeugen: Der 90-jährige Hans-Georg Freudenthal (links) und der 96-jährige Hein Gütersloh haben die NS-Zeit in Buxtehude persönlich miterlebt. Foto: Richter

Rund 240 Interessierte verfolgen die Buchpräsentation mit anschließendem Publikumsgespräch in der Aula Süd in Buxtehude. Foto: Richter