TCold Cases – Studenten helfen den Ermittlern bei der Suche nach dem Mörder

Angehende Polizisten des Bachelorstudiums der Polizeiakademie Niedersachsen nehmen an ihrer Vereidigungsfeier teil. Viele werden keine Cold Cases bearbeiten. Doch sie alle besitzen das Handwerk dafür. Foto: Julian Stratenschulte

Ein dunkler Keller. Verstaubte alte Akten. Tüten mit unsortierter, blutiger Kleidung. Die Asservatenkammern in Deutschland sind voll. Doch manchmal findet sich noch nach Jahrzehnten die heiße Spur - und manchmal haben Studenten diese entdeckt.

Nienburg/Weser. Das Böse übt seit jeher eine große Faszination auf die Menschen aus: True-Crime-Podcasts über die schrecklichsten Serienmörder aller Zeiten, Fernsehserien wie „Aktenzeichen XY...ungelöst“ und „Autopsie“ oder Krimi-Gesellschaftsspiele, in denen Familien bei Kaffee und Keksen gemeinsam Kriminalfälle lösen, haben Hochkonjunktur. Was uns vor allem die 70er-Jahre der USA auf dem Teller der menschlichen Abgründe servieren, klingt für viele wie ausgedacht, aber diese Gräueltaten waren real. Und auch in der deutschen Kriminalgeschichte haben sich unfassbar grausame Verbrechen ereignet, die ihren amerikanischen Konkurrenten in nichts nachstehen. So wie die von Karl Denke. In den Ermittlungsakten ist vom „Menschenschlächter“ die Rede, in Zeitungsberichten vom „Menschenfresser“ oder „Kannibalen von Münsterberg“.

Schlesier Karl Denke ermordet mehr als 30 Menschen

Denke tötete zwischen 1903 und 1924 in seiner Wohnung im damaligen Münsterberg (Schlesien) 30 Menschen. Jedes Opfer akribisch dokumentiert. Anschließend verarbeitete er das Fleisch, aß und machte es, in Pökelsalz eingelegt, haltbar. Aus der Haut der Getöteten stellte er Schnüre her, die er zu Körben geflochten hat. Zusammen mit dem Pökelfleisch verkaufte er sie auf Wochenmärkten. Der Schlächter wurde zwar überführt, bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei aber viele verstörende Funde, die auf weitere Opfer hindeuteten. Darunter Hosenträger und Schnürsenkel. Ebenfalls aus Menschenhaut.

Landgericht Stade

T Baggersee-Mord: Angeklagter will Stimmen von Außerirdischen gehört haben

Wer diese anderen Opfer waren, wird nie aufgeklärt. Die Ermittlungsakten sind geschlossen, der Fall Denke wurde ein Cold Case. In Deutschland gibt es heute immer noch mehr als 3000 davon. Darunter viele Fälle, in denen Menschen spurlos verschwunden sind oder Morddelikte, bei denen Täter ungesühnt frei herumlaufen. Neben dem Alltagsgeschäft bleiben diese alten Fälle bei Staatsanwaltschaft und Polizei häufig liegen. Es fehlt die Zeit und auch das Personal, Cold Cases neu aufzurollen.

Zusammenarbeit zwischen Studenten und Ermittlern

Unterstützung erhält die Polizei seit einigen Jahren von Studenten der Polizeiakademie Niedersachsen. Deren Studiengangsleiter am Standort Nienburg/Weser, Tim Küster, macht deutlich, dass die ungeklärten Verbrechen Angehörige von Opfern und Kriminalisten täglich beschäftigen. „Mord verjährt nicht“, erzählt Küster. „Deshalb besteht besonders für die Angehörigen der Opfer auch nach Jahren noch Hoffnung, dass Hinweise gefunden werden, die helfen, den Täter zu fassen oder die Tat zu rekonstruieren. Den quälenden Fragen endlich eine Antwort geben zu können.“

„Tatort Nord“

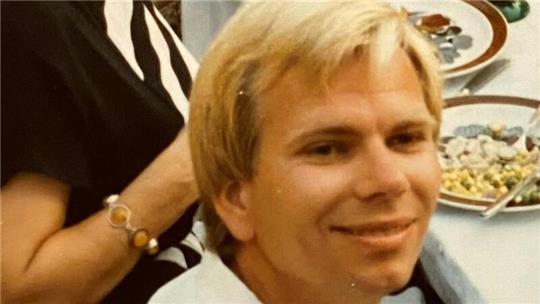

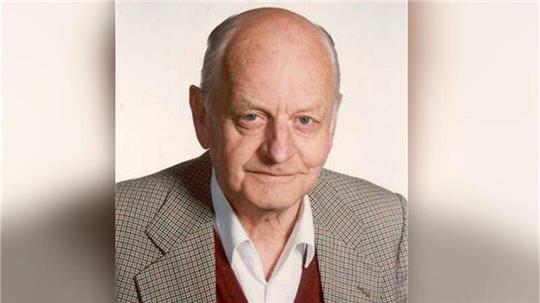

T Cold Case: Wer hat Harald Lindemann erschlagen?

In einigen Bundesländern gibt es dafür spezielle, jedoch kleine Cold-Case-Einheiten, die sich der alten Aktenberge annehmen. In Niedersachsen arbeiten diese Units eng mit der Polizeiakademie zusammen, wo seit Akademisierung der Polizeiausbildung angehende Polizeikommissare ausgebildet werden. Wie andere Studenten an staatlichen Universitäten durchlaufen die Anwärter eine dreijährige Studienzeit, die sie am Ende mit dem Bachelor abschließen. „Die Lehrinhalte sind in 14 Module aufgeteilt, die Bereiche der Rechts- und Sozialwissenschaften, Kriminalistik, Kriminologie, Verkehrsrecht sowie Einsatz- und Organisationslehre beinhalten“, erklärt Küster. Und ein Kursus davon beschäftigt sich speziell mit Cold Cases.

Levke-Soko-Leiter gründet Wahlpflichtkurs „Cold Case“

Ins Leben gerufen wurde dieser Kursus von Kriminaldirektor Karsten Bettels. Er leitete 2004 die Ermittlungen im Mordfall Levke aus Cuxhaven. Nachdem der Mörder der damals Achtjährigen und auch des gleichaltrigen Felix durch sein Team überführt und festgenommen wurde, rollte er mit der „Soko Levke NEU“ deutschlandweit etliche ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle neu auf. Zu wenig Zeit, Personalknappheit, Bettels sah große Defizite in der Aufarbeitung von Altfällen. Auch deshalb integrierte er 2014 einen Pflichtkursus „Cold Case“ in den Lehrplan der Polizeiausbildung.

Durch die Nutzung digitaler Lehrformate in dem Kursus wurden im Dezember 2020 auf Initiative der Polizeiakademie weltweit erstmalig auch auf internationaler Ebene Cold-Case-Analysen durchgeführt. Diese bieten seitdem einen weiteren, neuen Ansatz zur Ermittlung ungeklärter Fälle von vermissten, ermordeten oder nicht identifizierten Personen. Der internationale Kursus bringt Studenten aus der ganzen Welt mit den hiesigen Polizeikräften zusammen.

Für den Cold-Cases-Wahlpflichtkursleiter Tim Küster ist die Kursteilnahme bereits ein Erfolg. Er leitet den nationalen Kurs, während sein Vorgänger, Karsten Bettels, den internationalen Wahlpflichtkurs betreut. Foto: Tim Küster

Für Tim Küster stellen beide Kurse eine Besonderheit dar, die deutschlandweit einmalig ist. Für die Ermittler und die angehenden Polizeikommissare entsteht eine Win-win-Situation. Die Studenten erhalten die Möglichkeit, an echten Fällen zu lernen - und helfen den zuständigen Ermittlungsgruppen „mit ihrem jungen, frischen Blick“ auf die alten Akten. „Viele Hände helfen natürlich mehr“, so der Leiter.

Alte Akten, neue Spuren?

Das Bestreben, ungeklärte Kapitaldelikte aufzuklären, Hinterbliebenen eine Antwort zu geben und Ermittlungsarbeit zu optimieren, verbindet beide Kursleiter. Daraus ergibt sich ein gemeinsames Ziel. Tim Küster und Karsten Bettels möchten eigene Erfahrungen an ihre Studenten weitergeben. Die Arbeit an Echtfällen schärft das kriminalistische Gespür und Feingefühl der zukünftigen Polizisten. „Wir möchten ihnen Werkzeuge auf den beruflichen Lebensweg mitgeben, die sie in allen polizeilichen Einsatzlagen nutzen können“, erklärt Küster. Denn nicht alle von den Studenten landen später bei der Kripo oder einer Cold-Case-Einheit.

Staatsanwaltschaft Stade

T Mysteröser Todesfall in Otterndorf: Verschollenes Handy wirft Fragen auf

Den Verantwortlichen geht es in erster Linie um authentisches Lernen an Echtfällen und die Möglichkeit, den ermittelnden Einheiten eine gewisse Hilfestellung zu bieten. Fälle lösen und Täter überführen sei zwar für alle Beteiligten der maximale Erfolg einer Cold-Case-Bearbeitung, bestätigt Küster die Nachfrage nach dem Erfolg, jedoch nicht das eigentliche Ziel des Studienfachs. Die Analysearbeit des Kurses sei deswegen aber keinesfalls weniger wertvoll oder gar umsonst. In den circa dreieinhalb Wochen langen Kursen wurden schon mehr als 50 Fälle analysiert und neu bewertet. Den einen oder anderen Ermittlungserfolg gab es aber dann doch, denn nicht selten werden durch die ausgearbeiteten Empfehlungen der Gruppe Ermittlungen wieder aufgenommen. Als Beispiel nennt Küster dazu den Fall „Mord ohne Leiche“ aus Goslar. Die Leiche bleibt zwar unauffindbar, der Mörder von Karsten M. ist inzwischen aber rechtskräftig verurteilt.

Angehende Polizisten des Bachelorstudiums der Polizeiakademie Niedersachsen nehmen an ihrer Vereidigungsfeier in der Swiss Life Hall teil. Viele werden keine Cold Cases bearbeiten. Doch sie alle besitzen das Handwerk dafür. Foto: Moritz Frankenberg

Die differenzierten und modernen Sichtweisen der Kursteilnehmer auf einen älteren Fall und das Einbeziehen des technischen Fortschritts wie neuere DNA-Analysen zeigten immer neue Spuren auf. Eine Ermittlungsakte besteht laut Küster in der Regel oft aus hunderten Spuren, die es neu zu bewerten gilt. Aus diesem gigantischen Spurenberg erhalten seine Studenten zunächst nur einen kleinen Teil.

An die Akten stellen sie dann Fragen wie: „Gibt es forensische Spuren, die mittlerweile ausgewertet werden können? Wie sind die damaligen Ermittler vorgegangen? Wie sah der Tatort aus? Gibt es ihn überhaupt noch? Wie ging der Täter vor? Warum wurde das Opfer zu einem Opfer?“ Jeder Satz, jedes Bild, jede aufgelistete Person - alles wird im sogenannten Spurencontrolling durch die Gruppe überprüft und neu bewertet. Am Ende präsentieren die Studenten ihre Ergebnisse den Cold-Case-Units und sprechen Empfehlungen aus.

Die Gesellschaft akzeptiert es nicht, dass man mit Mord „davonkommt“

Der Kurs an der Polizeiakademie Niedersachsen ist für Tim Küster immer ein Erfolg, nicht nur für ihn selbst oder die Teilnehmer. „Mit der Realität in den Händen lernen die jungen Menschen für ihre berufliche Zukunft. Ermittlungsfehler der Vergangenheit werden aufgearbeitet. Die Opfer und Angehörigen werden nicht vergessen.“ Und den Tätern wird gezeigt: „Ihr seid nirgends sicher.“

Lena Griesbach, die heute als Polizeikommissarin in Hannover arbeitet und über den Erfolg in der Cold-Case-Bearbeitung ihre Bachelorarbeit geschrieben hat, ist davon überzeugt, „dass die Gesellschaft es nicht akzeptiert, wenn man mit einem begangenen Mord ‚davonkommt‘“.

Manchmal findet sich noch nach Jahrzehnten die heiße Spur - und manchmal haben Studenten diese entdeckt.