T„Hier ist ständig Alarm“: Eine Nacht auf der Intensivstation im Stader Elbe Klinikum

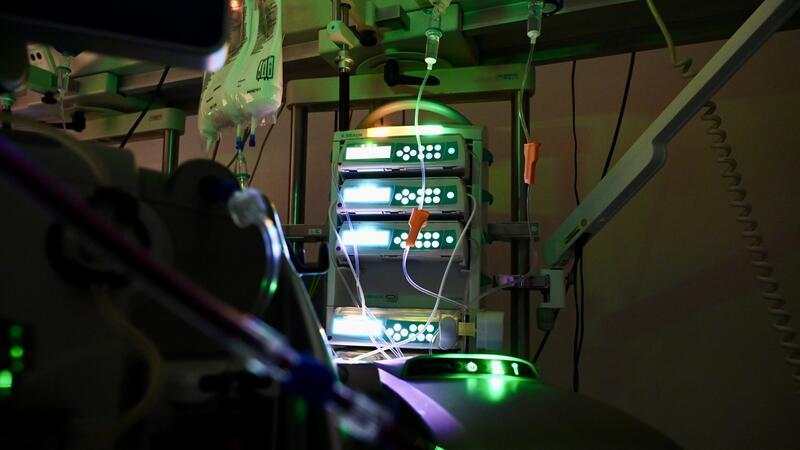

Maschinen, Schläuche, Monitore: Auf der internistischen Intensivstation landen vor allem Notfälle. Foto: Scholz

Wer auf der internistischen Intensivstation des Stader Elbe Klinikums liegt, ringt nicht selten mit dem Tod und wird rund um die Uhr überwacht. Für das Pflegepersonal heißt das: Höchste Konzentration. Auch nachts.

Stade. Es läutet im Zimmer gegenüber. Dong, dong. Nieske Bussian verlässt den Pausenraum und geht über den Flur in das Zimmer. Die Tür steht offen. An der Dialysemaschine am Bett von Herrn Werner* leuchtet ein gelbes Licht. „Das ist nichts Schlimmes“, sagt sie. Ein Geräusch, das sie neben all den anderen oft hört. „Hier ist ständig Alarm.“

Es ist kurz nach zwei Uhr. Nur das Licht aus dem Flur scheint herein. Die Maschine reinigt das Blut von Herrn Werner und leitet es zurück in seinen Körper. Mit routinierten Handgriffen wechselt Bussian einen Beutel. An der Maschine leuchtet jetzt ein grünes Licht, alles wieder in Ordnung.

Bussian ist eine von vier Krankenpflegerinnen in der Nachtschicht von 20.30 bis 6.30 Uhr. Sie und ihre Kolleginnen betreuen zu diesem Zeitpunkt neun Patientinnen und Patienten auf der internistischen Intensivstation des Stader Elbe Klinikums.

Auf der internistischen Intensivstation in Stade gibt es zwölf Betten. Foto: Scholz

Sie liegen hier, weil sie einen Herzinfarkt, eine Magen- oder Darmblutung, eine Lungenentzündung oder eine Lungenembolie hatten oder weil sie versucht haben, sich zu vergiften. „Hier werden Menschen versorgt, die mit dem Tod kämpfen. Wir versuchen nur noch, sie zu retten“, sagt Chefarzt Sebastian Philipp. Entsprechend hoch ist die Sterblichkeit auf solchen Stationen. Philipp beziffert sie auf 30 bis 40 Prozent.

24-Stunden-Reportage

T „Da simmer dabei“: Wenn die Schützen auf den Tischen tanzen

Schläuche, Maschinen, Monitore

Nieske Bussian, 43, blaue Krankenhauskleidung, Tätowierungen auf den Armen, steht am Bett von Herrn Werner, der nach einem Herzinfarkt hier liegt. Um ihn herum Schläuche, Maschinen, Monitore. Er wird künstlich beatmet. „Am Anfang sah es gar nicht gut aus. Aber jetzt ist er stabil und nur noch leicht sediert. Er hat einen guten Schlaf“, sagt Bussian und lächelt. Auf dem Tisch neben dem Bett liegt ein Familienfoto.

Dank der Intensivmedizin haben Herr Werner und seine Familie wieder Hoffnung. Mit großem Aufwand wird er auf der Intensivstation rund um die Uhr überwacht und behandelt. Die Dialysemaschine ersetzt die Arbeit der Nieren, die in einem solchen Zustand mit als erstes versagen. Die Beatmungsmaschine versorgt ihn mit ausreichend Sauerstoff und die Perfusoren verabreichen ihm präzise und kontinuierlich Medikamente und Nährstoffe. Intensivmedizin ist Hightech. Irgendwo ertönt immer ein Piepton.

Das Team in der Nachtschicht (von links): Gabriele Daebler, Karsta Jäckel, Nieske Bussian, Assistenzarzt Lasse Böhme und Magdalena Otte. Foto: Scholz

Der Pausenraum. Auf dem Tisch liegen Schokoriegel, in den Bechern ist Kaffee. „Wenn mal nichts los ist, kommen wir hierher“, sagt Karsta Jäckel. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Magdalena Otte, Nieske Bussian und der Auszubildenden Beyza Aslanoglu sitzt sie um den Tisch herum.

Auf einem Monitor mit lauter Kurven haben sie den Zustand der Patienten im Blick. Blutdruck, Herzschlag, Sauerstoffsättigung. „Auch wenn das Telefon nicht so oft klingelt und keine Angehörigen da sind, ist nachts nicht unbedingt weniger los“, sagt Otte. Jederzeit kann es einen Notfall geben.

Mehr Anerkennung und bessere Bezahlung?

Doch bisher ist es eine ruhige Nacht. Das weiß Karsta Jäckel nur zu gut. Sie ist am längsten dabei, seit 1991. „Ich bin oft in der Nachtschicht“, sagt sie. „Das hat sich so ergeben.“ Als ihre Kinder klein waren, hatte sie tagsüber mehr Zeit für sie. „Jetzt, wo sie groß sind, ist es Gewohnheit.“ Aber warum macht man so einen Knochenjob?

Die Pflegekräfte waschen die Patienten, lagern sie alle paar Stunden um, nehmen ihnen Blut ab, geben ihnen Injektionen, bedienen die Überwachungsgeräte, saugen ihnen das Sekret aus den Atemwegen ab, legen Blasenkatheter und und und. Wer auf der Intensivstation arbeitet, hat wenig Zeit zum Durchatmen. Und immer ist höchste Konzentration gefragt. Auch nachts.

Bisher hatten Magdalena Otte und ihre Kolleginnen eine ruhige Nacht. Doch das kann sich schlagartig ändern. Foto: Scholz

Während der Corona-Pandemie standen die Menschen in Deutschland abends an den Fenstern und auf den Balkonen und applaudierten. Für das Pflegepersonal, die Überstunden, die harte Arbeit in Schutzkleidung, das Risiko, sich selbst anzustecken. Das verdiene mehr Anerkennung und bessere Bezahlung.

Gesundheitsversorgung

T Elbe Kliniken: Landrat Seefried befürchtet weitere Millionen-Verluste

Als er starb, musste sie weinen

Und heute? Die Frauen am Tisch sind sich einig: Das Gehalt ist nicht schlecht, auch die Wertschätzung ist gestiegen. Doch die Belastung sei immer noch groß, sagen sie. Man finde kaum neues Personal. Nicht immer sei die Station so gut besetzt wie in dieser Nacht.

Hinzu kommt: „Heute darf man nicht mehr sterben.“ Manche ältere Patienten würden auf Wunsch der Angehörigen „auf Biegen und Brechen“ am Leben gehalten.

Das Team um Nieske Bussian hat den Zustand der Patienten stets im Blick: Blutdruck, Herzschlag, Sauerstoffsättigung. Foto: Scholz

Und wenn junge Menschen sterben, gehe ihr das besonders nahe, sagt Bussian. „Ich denke immer an einen jungen Mann mit Hirntumor“, der hier künstlich beatmet wurde. Als er starb, habe sie weinen müssen.

Aber es sei auch ein schöner Beruf, sagen die Frauen. Wegen der Kolleginnen und Kollegen, wegen der Arbeit im Team. Und weil man nie wisse, was als nächstes passiere. „Nicht falsch verstehen“, sagt Bussian, „ich mag die Action.“ Ein Job im Altenheim wäre für sie unvorstellbar.

„Frau Martens, Sie brauchen den Sauerstoff“

Kollegin Gabriele Daebler betritt den Pausenraum. Ihr Telefon klingelt. „Wir bekommen einen Zugang“, sagt sie. „Was kommt?“, fragt Jäckel. Eine Frau, 91 Jahre alt, Atemnot. Jetzt ist sie noch in der Notaufnahme.

Ein paar Minuten später. Die Frau sitzt aufrecht im Bett und wird in ein Zimmer geschoben, in dem bereits eine Patientin in Bauchlage beatmet wird. Daebler und Jäckel tragen Plastikschürzen. Sie entkleiden die Frau, kleben Elektroden auf ihren Brustkorb und legen einen Dauerkatheter.

Intensivmedizin ist Hightech. Irgendwo ertönt immer ein Piepton. Foto: Scholz

Assistenzarzt Lasse Böhme nimmt Blut ab und schickt es per Rohrpost ins Labor. „Aus rein medizinischer Sicht müssten wir die Patientin intubieren“, sagt Böhme, ihr also einen Schlauch in die Luftröhre einführen. Doch die Angehörigen wollen keine künstliche Beatmung.

Die Frau ist bei Bewusstsein, wirkt aber erschöpft. Sie kann kaum sprechen. Sie stöhnt, fuchtelt mit den Händen, versucht, sich die Maske abzunehmen. „Frau Martens*, Sie brauchen den Sauerstoff“, sagt Daebler. Mit einer Hand berührt sie die Schulter der Patientin, mit der anderen bringt sie die Maske wieder in Position. Dann desinfiziert sie sich die Hände.

Leben und Tod nahe beieinander

Kurz vor drei Uhr. Nieske Bussian füllt den Perfusor am Bett von Herrn Werner mit einem Medikament. „Es gibt Fälle, da können wir nicht mehr viel machen“, sagt sie und deutet auf Herrn Werners Bettnachbarn, der eigentlich ansprechbar sein müsste, aber nicht reagiert.

Bei Herrn Werner hingegen ist Bussian zuversichtlich, dass er bald aus dem tiefen Schlaf geholt und in einer Reha von der Beatmung entwöhnt werden kann. Und vielleicht gehört er ja zu den Patienten, die irgendwann im Krankenhaus auftauchen und sich bei ihrem Team bedanken, einen Präsentkorb mitbringen oder eine Postkarte schicken. „Man darf nicht vergessen, dass wir vielen Menschen helfen können.“

*Die Namen und persönlichen Angaben der Patientinnen und Patienten wurden geändert.

Auf der internistischen Intensivstation des Stader Krankenhauses werden jährlich rund 1000 Patienten behandelt. Foto: Scholz