THorneburger Schloss: Als ein Schotte nach dem Sieg über die Nazis das Regiment führte

Der britische General J.A. Hopwood (Mitte) von der 154. Infanterie-Brigade mit seinen Offizieren vor seinem Hauptquartier, dem Horneburger Schloss. Foto: Hopwood

Im Mai 1945 lag das Dritte Reich in Trümmern, am 30. April hatten britische Soldaten auch Horneburg besetzt. Im Schloss richteten sie unter dem Kommando von General John Adam Hopwood ihr Hauptquartier ein. Der Heimatverein verwahrt sein Erinnerungsbuch.

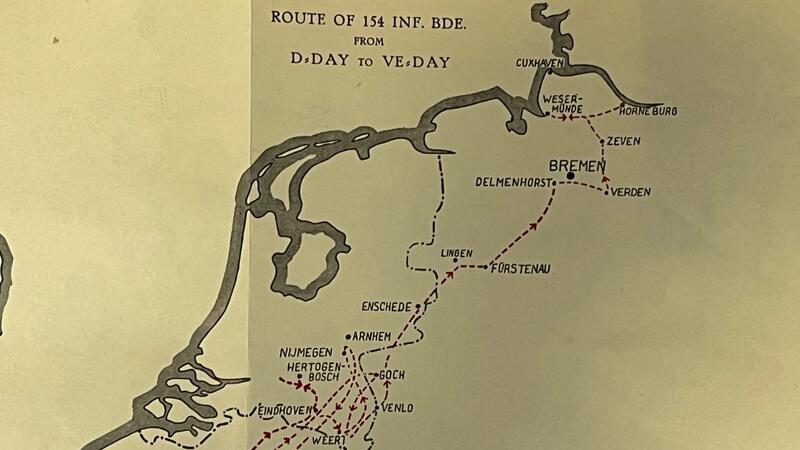

Horneburg. Vom Schlachtfeld ins Schloss, so hätte der Titel einer deutschen Übersetzung lauten können. In seinem Erinnerungsbuch hatte der General im Schottenrock, John Adam Hopwood, den Weg seiner Einheit aus den Highlands nachgezeichnet - von den Schlachtfeldern von El-Alamein in Ägypten im Herbst 1942 über die Landung in der Normandie im Juni 1944 bis zur Besetzung des Flecken Horneburg im April/Mai 1945.

„Es ist ein einzigartiges Dokument der Geschichte des Zweiten Weltkriegs“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins Horneburg und Umgebung, Ulrich Amthor. Der Verein verwahrt das 25 Seiten starke Werk - Ende 1945 auf Nazi-Papier bei Hans Meyer in Horneburg gedruckt.

Zeitgeschichte

T Lehrer im Kreis Stade bespitzelt und mit Berufsverbot belegt

Lokalgeschichte

T Verfolgung: Warum in Buxtehude mehr Hexen verbrannt wurden als in Stade

Von El Alamein über Sizilien bis nach Horneburg

Im Januar 1946 veröffentlichte General John Adam Hopwood (1910 - 1987) sein Buch „A short history of the 154 Infantry Brigade - from El Alamein to VE=Day“ - insbesondere für seine Soldaten. VE=Day ist die Abkürzung für „Victory in Europe Day“ und bezeichnet den 8. Mai 1945, den Tag der deutschen Kapitulation und Befreiung von der NS-Schreckensherrschaft.

Chronologisch führte Hopwood die wichtigsten Schlachten auf, berichtete immer wieder von heftigem Beschuss durch Nazi-Truppen und Siegen seiner Einheit - unter anderem „in der Hitze des sizilianischen Sommers“. Die Infanterie-Brigade überquert am 23. März den Rhein und am 25. April die Weser, am 4. Mai 1945 strecken die Deutschen auf dem Timeloberg bei Lüneburg im Hauptquartier von Feldmarschall Bernard Montgomery die Waffen - für Nordwestdeutschland, Dänemark und die Niederlande.

Die Karte aus dem Buch der 154. Brigade zeigt den Vormarsch der Einheit bis Horneburg im Jahr 1944/1945. Foto: Hobwood/Heimatverein

Horneburg kapituliert nach Beschuss

In Horneburg hatte die deutsche Wehrmacht noch am 29. April die Brücke am Vordamm - 1952 als Friedensbrücke neu errichtet - gesprengt. Auch die Bahnbrücke flog in die Luft. In der Region tobten heftige Gefechte, Nottensdorf ging in Flammen auf. Die Nazis nahmen zehn Bürger als Geiseln, um einen „Verrat am Führer“ zu verhindern.

Doch an den Endsieg glaubte offenbar kaum noch einer - auch NSDAP-Ortsgruppenleiter Theo Wichern gehörte zu den Parlamentären, die im Postmoor die Verhandlungen führten, am 30. April 1945 wurde der Flecken an die Briten übergeben.

Mit Panzern und Maschinengewehren seien die Truppen „Haus für Haus vorgerückt“, erinnerte sich der im Dezember 2023 verstorbene Zeitzeuge Helmut Schering. Die Alliierten verhängten eine Ausgangssperre, Deutsche plünderten ein Wehrmachtslager, Zwangsarbeiter örtliche Geschäfte. Tausende von Wehrmachtssoldaten zogen durch den Ort - auf dem Weg in Internierungslager.

Blick auf das im Januar 1946 veröffentlichte, bei Hans Meyer in Horneburg gedruckte Buch von General J.A. Hopwood "Headquarters 154 Infantry Brigade - gedruckt auf Nazi-Papier. Foto: Vasel

Im Mai 1945 zog der Brigadegeneral im Flecken ein

Eine Woche nach den Kampftruppen sei die 154. Infanterie-Brigade in Horneburg einmarschiert. Der Flecken war als Hauptquartier auserwählt worden. Die Quartiermacher der Briten zogen durch das Dorf - und malten mit Kreide ein „HD54“ auf die Häuser und Türen der Häuser, die als Unterkunft für die Truppen dienen sollten.

Innerhalb einer Stunde mussten die Bewohner ihre Unterkünfte verlassen, Einheimische, Flüchtlinge und Ausgebombte mussten zusammenrücken. Auch die Familie von Düring setzten die Besatzer vor die Tür, sie musste aus ihrem Herrenhaus am Marschdamm ausziehen und kamen auf Gut Horst unter. Sie kehrten nie zurück.

Die Unteroffiziere der 154. Infanterie-Brigade vor dem Pferdestall am Horneburger Schloss im Jahr 1945. Foto: Hopwood/Heimatverein

Soldaten wachten über Schloss

Im Schloss führte jetzt der schottische General Hopwood das Regiment. Viele der Soldaten trugen Schottenröcke (Kilts). Mittags zog ein Dudelsackspieler durch den Flecken, um die Soldaten zum Essen zu rufen, das in der Papierfabrik Meyer ausgegeben wurde. Abends um zehn blies ein Trompeter den Zapfenstreich, so Schering. Soldaten in Schilderhäusern wachten über das Schloss - wie vor dem Buckingham Palace in London.

In Horneburg sollte die zur 8. Armee gehörende Brigade bis zum April 1946 aufgelöst werden, Feldmarschall Montgomery verschiedete sich am 14. Juni 1945 hier von seinen Soldaten. Der passionierte Reiter Hopwood ließ seine Pferde im alten Pferdestall des Herrenhauses unterbringen. Ältere Horneburger wollen beobachtet haben, wie Schotten - nach einigen Gläsern Whisky - auf Gemälde aus dem Schloss schossen.

General John Adam Hopwood im Schottenrock im Horneburger Schlosspark. Foto: Hobwood/Heimatverein

Rennpferde des Generals standen im Stall des Guts

Schering durfte dem Stallburschen des Generals bei den Pferden helfen, für die Hilfe im Stall und bei den Pferderennen auf der Camper Höhe gab es ein Stück Weißbrot - das war viel wert in Zeiten des Hungers.

Doch nicht nur die 154. Infanterie-Brigade war in Horneburg stationiert, auch eine Nachschubeinheit. Von der gesprengten Aue-Brücke bis zum Gutshof im Krähenholz lagerten die Briten ihre Benzinkanister, im Ernstfall hätte die freiwillige Feuerwehr die Militärfeuerwehr unterstützen müssen. Knapp 1400 Soldaten waren von 1945 bis 1946 in Horneburg stationiert - bei ungefähr 3500 Einwohnern.

Ulrich Amthor vom Heimatverein Horneburg blickt auf ein Relikt der britischen Besatzungszeit: der Hinweis "Toilets" auf dem Pferdestall (Handwerksmuseum). Foto: Vasel

Schloss als Flüchtlingsunterkunft

Auch nach dem Abzug der britischen Truppen im April 1946 blieb das Schloss beschlagnahmt, dort wurden Letten und Litauer (Displaced Persons) in einem Lager der Vereinten Nationen untergebracht, in der Sowjetunion hätten ihn Tod oder Lager gedroht.

Erst 1949 gaben die Briten das Schloss zurück, dessen Geschichte Hopwood auch in dem Buch aufgeschrieben hat. Der General war längst woanders - unter anderem im Irak.