TNur ein Balkonkraftwerk ist „gut“: Was die Solarmodule wirklich bringen

Liegen die Solaranlagen zur Hälfte im Dunkeln, erzeugen alle im Test gar keinen Strom mehr. Foto: Stiftung Warentest/Stiftung Warentest/dpa

Viele haben schon über eine Anschaffung nachgedacht, mancherorts im Kreis Stade gibt es sogar Förderung für Balkonkraftwerke. Doch Stiftung Warentest schlägt Alarm.

Stecker rein, Sonnenschein - und schon erzeugt man Strom und spart Geld: Balkon-Solaranlagen machen das möglich, unter Umständen sind sie auch eine Option für Mieterinnen und Mieter. Doch im Schatten schwächeln viele, zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest („test“ Ausgabe 05/24).

Acht Balkonkraftwerke, jeweils bestehend aus zwei Photovoltaik-Modulen und einem Wechselrichter, haben die Warentester im auf 600 Watt gedrosselten Betrieb geprüft. In praller Sonne schöpfen demnach alle getesteten Anlagen reichlich Strom.

Diese Balkonkraftwerke wurden von Stiftung Warentest getestet:

- Absaar Balkonkraftwerk (600/800W) Premium;

Preis: ca. 880 Euro - Anker Solix Balkonkraftwerk (820W);

Preis: ca. 600 Euro - EPP Solar Balkonkraftwerk (830W);

Preis: ca. 505 Euro - Maxxisun (810Wp) Black Line;

Preis: ca. 695 Euro - Mysolarplant Balkon (810W);

Preis: ca. 710 Euro - PV und SO Balkonkraftwerk (840W) mit HM-800;

Preis: ca. 690 Euro - Strom Ganz Einfach Balkonkraftwerk Komplettset (810W);

Preis: ca. 630 Euro - Yuma Balcony (820) Pro;

Preis: ca. 895 Euro

Liegen sie zur Hälfte im Dunkeln, ist es damit allerdings vorbei. Dann erzeugen alle Anlagen im Test gar keinen Strom mehr. Zu einem Viertel abgedeckt, erbrachte selbst die an der Spitze liegende Anlage gerade mal noch etwas mehr als die Hälfte ihrer Leistung.

Balkonkraftwerke: Verschenktes Potenzial durch Neigungswinkel

Ein weiterer Kritikpunkt: An der Balkonbrüstung zwingt die Halterung von einer der geprüften Anlagen die dazugehörigen Panels in die Senkrechte. Das verschenkt Potenzial und mindert den Stromertrag, so die Tester.

Schließlich fangen die Panels das meiste Licht mit einer 30- bis 40-Grad-Neigung zur Waagerechten ein. Die Neigungswinkel, die die übrigen Anlage-Halterungen im Test am Balkon zulassen, liegen zwischen maximal 15 Grad und 35 Grad.

Auch in puncto Stabilität sahen die Tester nicht nur Licht. Zwar erwiesen sich alle geprüften Anlagen als wasserdicht und hagelsicher. Liegt Schnee auf ihnen und stürmt es dazu, können manche Panels aber brechen. Bei zwei Testkandidaten war das bei einer Druckbelastung von 5400 Pascal (rund 540 Kilogramm pro Quadratmeter) der Fall, das PV-Panel eines Anbieters brach schon bei 2400 Pascal (rund 240 Kilogramm pro Quadratmeter).

Ein Balkonkraftwerk wird auf Wasserverträglichkeit getestet. Foto: Stiftung Warentest/dpa

Störende Wechselrichter

Ein weiterer Knackpunkt ist die elektromagnetische Verträglichkeit der Wechselrichter, die mit den Anlagen verkauft werden. Wechselrichter verwandeln den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom, mit dem die Elektrogeräte im Haushalt arbeiten.

Sie sind notwendig, können aber Elektrogeräte und Funkverbindungen elektromagnetisch stören - und so das heimische Internet zum Ruckeln bringen oder sogar Funknetze von Polizei und Rettungskräften beeinträchtigen.

Besonders störend: ein Wechselrichter, der mit drei der Anlagen im Test verkauft wurde – und dem „test“-Bericht zufolge von der Bundesnetzagentur vorläufig zur Überprüfung vom Markt entnommen wurde. Ein Umtauschrecht ist damit aber nicht verbunden. Immerhin: Wechselrichter sind nicht fest mit der Anlage verbaut. Man kann sie also austauschen, wenn auch nicht ohne Kosten, so die Tester. Sie verteilen für die betroffenen Anlagen dreimal die Note „mangelhaft“ in der Gesamtwertung.

Gesamtwertung: wenig Licht, viel Schatten

Insgesamt schneidet nur eine Balkon-Solaranlage „gut“ ab. Und zwar die Günstigste im Test: EPP Solar Balkonkraftwerk 830W. Sie ist den Angaben zufolge allerdings ein Auslaufmodell. Drei Balkonkraftwerke bekommen ein „befriedigend“, eines ist „ausreichend“.

- Tipp: Wer sich fragt, wie viel Strom und Geld sich mit einem Steckersolargerät am Balkon, an der Hauswand oder auf dem Dach eigentlich einsparen lässt, kann das mit dem „Stecker-Solar-Simulator“ der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft ausrechnen, der im Internet abrufbar ist.

Laut der Stiftung Warentest sind die Anschaffungskosten für eine Anlage - je nachdem, wie viel Strom erzeugt und verbraucht wird - nach fünf bis acht Jahren wieder drin.

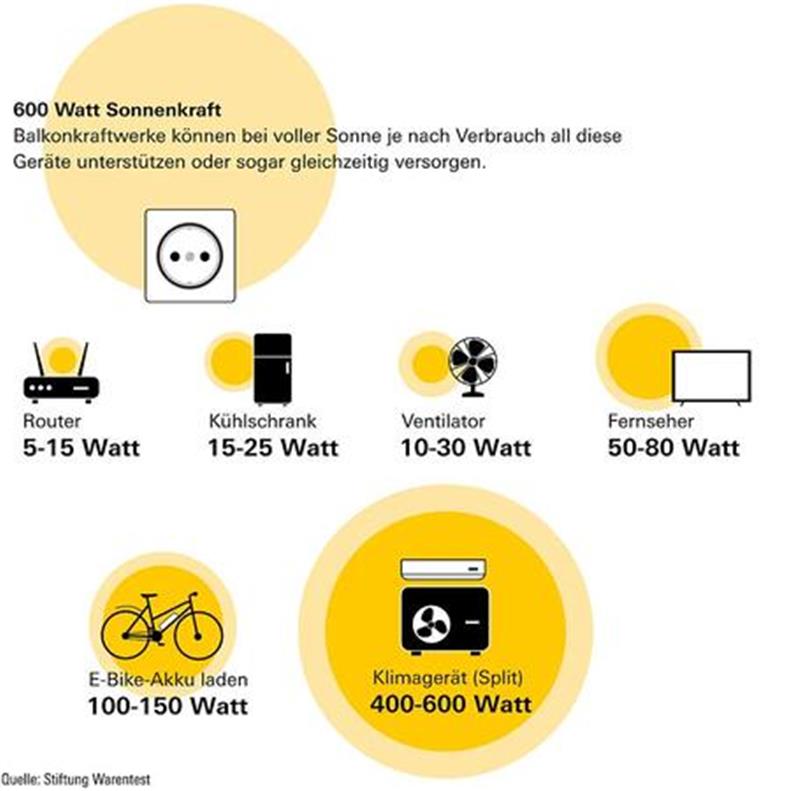

Was Balkonkraftwerke im Vergleich leisten. Foto: Stiftung Warentest

So kommen Mieter und Eigentümer zu einem Balkonkraftwerk

Mit der Verabschiedung des Solarpakets wird es für Mieter und Eigentümer künftig leichter, ein Steckersolargerät auf dem Balkon oder der Terrasse zu installieren. Durch den Abbau bürokratischer Hürden könnten künftig mehr Menschen kleine Mengen Strom selbst produzieren und nutzen. Noch dazu dürfen die sogenannten Balkonkraftwerke mehr leisten. Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen dazu.

Was für ein Balkonkraftwerk darf ich künftig installieren?

Bislang mussten Hersteller von Balkonkraftwerken die Leistung ihrer Anlagen auf 600 Watt drosseln, weil Fachleute davon ausgingen, dass das Stromnetz bei größeren Mengen eingespeisten Stroms überlastet werden könnte. So schreibt es die Stiftung Warentest im jüngsten „test“-Heft (5/2024).

In Zukunft dürfen die Anlagen allerdings bis zu 800 Watt leisten. Sogar bereits verkaufte Steckersolargeräte könnten das laut der Zeitschrift leisten. Betreiber müssten dafür jedoch ihren Wechselrichter auf die höhere Leistung umstellen lassen.

Außerdem sollen die kleinen Solarpaneele ab jetzt mit einem herkömmlichen Schuko-Stecker mit dem Stromnetz verbunden werden können. Das könnte die Installation nach Ansicht der Bundesregierung erheblich erleichtern, weil dafür eine normale Steckdose ausreicht, die auf vielen Balkons oder Terrassen ohnehin vorhanden ist. Zuvor brauchte es häufig noch eine separate Energiesteckdose, die sich Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst einrichten lassen mussten.

Benötige ich vor der Installation einen neuen Stromzähler?

Nein. Die Installation neuer Steckersolargeräte soll nicht mehr daran scheitern, dass zunächst ein digitaler Stromzähler eingebaut werden muss. Übergangsweise dürfen die Anlagen auch mit dem Netz verbunden werden, wenn noch ein alter, sogenannter Ferraris-Zähler, verbaut ist. Wird Strom ins Netz eingespeist, läuft dieser Zähler rückwärts. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen damit also weniger Geld für Strom.

Allerdings müssen Messstellenbetreiber die Zähler vier Monate nach Aufforderung durch die Bundesnetzagentur austauschen, heißt es im „test“-Heft. Hängt der neue digitale Stromzähler, wird von Betreibern nicht genutzter Solarstrom unentgeltlich ins Netz eingespeist.

Muss ich meinen Vermieter oder den Eigentümerverband vor der Installation noch um Erlaubnis fragen?

Ja, diese Pflicht entfällt durch die Verabschiedung des Solarpakets nicht. Was sich aber ändert: Die Installation eines Steckersolargeräts gilt nun als sogenannte privilegierte Maßnahme. Wollen Mieter oder Eigentümer ein solches Gerät anbringen, können Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft den Wunsch nur noch in Ausnahmefällen ablehnen.

Wo muss ich das Balkonkraftwerk anmelden?

Bislang mussten Nutzerinnen und Nutzer von Balkonkraftwerken ihre Anlage beim Netzbetreiber anmelden. Schon seit dem 1. April 2024 ist das nicht mehr der Fall.

Inzwischen reicht eine deutlich vereinfachte Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur aus. Die Behörde reicht die Anmeldung dann ihrerseits an den Netzbetreiber weiter. (dpa)