TStavenort in Buxtehude: Wie die Menschen vor 125 Jahren dort lebten

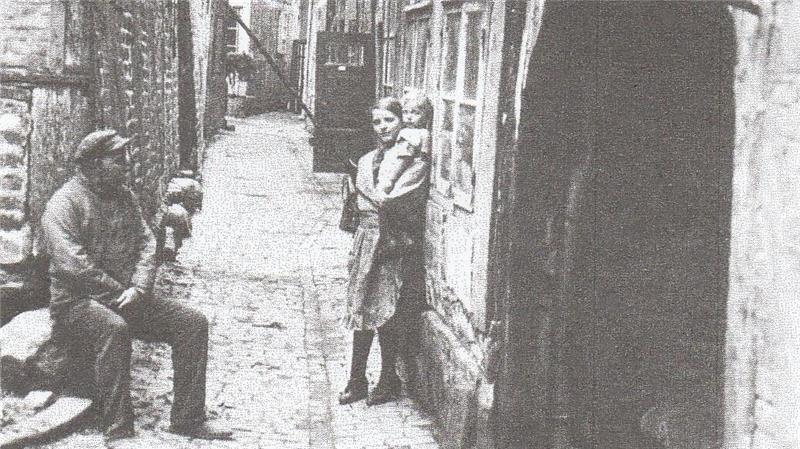

Enge Gassen waren um 1900 charakteristisch für das Viertel Stavenort in Buxtehude. Vor allem Arbeitsmänner und ihre Familien lebten hier - meist am Rande des Existenzminimums. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

1900 war der Stavenort noch ein Armenviertel. Der Heimatverein saniert dort zurzeit ein jahrhundertealtes Fachwerkhaus. Ein besonderer Blick in die Buxtehuder Geschichte.

Buxtehude. Wegen seines Altstadtcharmes ist der Stavenort in Buxtehude heute eine Vorzeigegegend: Fotomotiv für Ausflugsgäste, Kulisse für das Weinfest. Was viele nicht einmal ahnen: Bis in das 20. Jahrhundert hinein handelte es sich um ein Armenviertel.

Das Gebäude Stavenort 16 lässt der Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude zurzeit sanieren. Das Fachwerkhaus in seiner heutigen Form wurde zwischen 1700 und 1750 errichtet. Seine Geschichte reicht bis in das 16. Jahrhundert zurück.

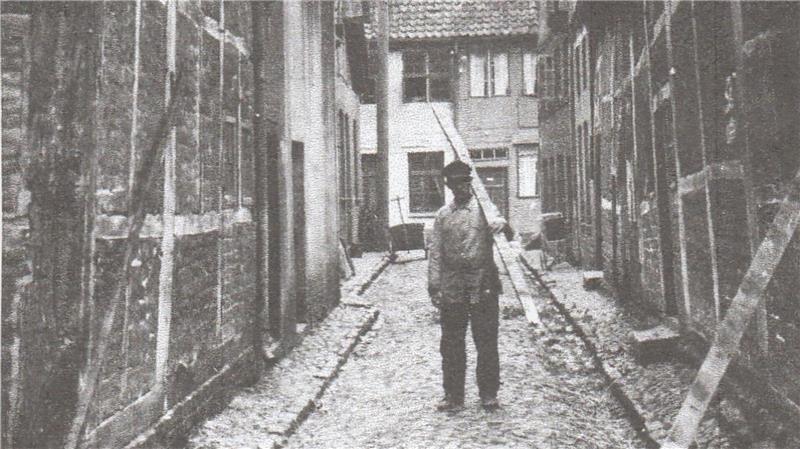

Das Haus Stavenort 16 wurde in der heutigen Form im frühen 18. Jahrhundert (zwischen 1700 und 1750) errichtet. Foto: Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude

Vermutlich in den Jahren 1900 bis 1910 entstandene Fotos aus dem Stavenort-Viertel zeigen triste Wohnverhältnisse. In feuchten, engen Wohnungen lebten die meisten Bewohner dicht beisammen.

Damals war das Gebäude Stavenort 16 ein Mietshaus, in dem vier Familien wohnten. Wie hart mag ihr Leben in dem Elendsviertel vor 125 Jahren gewesen sein? Darüber sprach das TAGEBLATT mit Dr. Harald Stechmann, Geschäftsführer des Heimat- und Geschichtsvereins Buxtehude, und Robert Gahde vom Niedersächsischen Landesarchiv in Stade.

Robert Gahde, Archivar am Niedersächischen Landesarchiv in Stade, hat 1993 eine Dokumentation des Stavenort-Viertels erstellt. Foto: Sulzyc

Diplom-Archivar Gahde hat 1993, damals noch Student, eine Dokumentation des Stadtviertels Stavenort erstellt. Der Stavenort wurde 1575 erstmals erwähnt. Der Name leitet sich von der in diesem Teil der Stadt, „-ort“, gelegenen Badestube, „Stave“, ab.

Der Stavenort war bis in die 1920er Jahre ein dicht bebautes Gängeviertel mit kleinen Wohnungen für ärmere Buxtehuder Familien. Der heutige Platz entstand durch den Abriss eines Häuserblocks im Jahr 1927.

Wer im Armenviertel um 1900 lebte

Überwiegend Arbeiterfamilien wohnten um 1900 in den Häusern im Stavenort. Die Bewohner des Gebäudes Stavenort 16 waren also wahrscheinlich sogenannte Arbeitsmänner oder Tagelöhner mit ihren Familien. Arbeit könnten sie bei Bauern oder in der Lederfabrik gefunden haben.

So sahen Stavenort und Petri-Platz in Buxtehude vor mehr als 100 Jahren aus. Das Foto entstand vermutlich zwischen 1900 und 1910. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

Bekannt ist, dass 1855 in den 24 Häusern im Stavenort-Viertel 195 Menschen lebten. Davon waren etwa 40 Kinder. Sie dürften auf der Straße gespielt haben. Das Spielen im Zimmer war damals Kindern aus wohlhabenden Familien vorbehalten.

Das haben die Bewohner vermutlich gegessen

Die Hauptmahlzeiten bestanden aus Kartoffeln oder Mehlklößen. Bratkartoffeln mit Speck landeten wohl auch auf dem Teller. „Die Arbeiter mussten bei Kräften bleiben“, sagt Robert Gahde. Fleisch habe es nur wenig gegeben.

Geheizt haben die Familien im Stavenort 16 vermutlich mit Torf, den sie im Ofen verbrannten. Das damals gängige Heizmittel bezogen sie wahrscheinlich aus Dammhausen, sagt Harald Stechmann. Licht erzeugten sie mit Kerzen.

Rebel’s Choice

T Fischerstraße 3: Buxtehuder Kultkneipe wird saniert

Ihr Wasser bezogen die Bewohner des Stavenort-Viertels aus zwölf öffentlichen Brunnen - oder direkt aus dem Viver. In dem Wasserlauf, der damals eine stärkere Strömung hatte als heute, landeten auch Fäkalien. „Plumpsklos direkt in den Viver“, sagt Stechmann. Die Wasserversorgung verbesserte sich erst mit dem Bau des Wasserwerks im Jahr 1913.

Toilettenhäuser auf der Rückseite der Gebäude Stavenort 10 bis 16. Foto: Stadtarchiv

Kein Zweifel, es muss gestunken haben in den Gängen des Stavenort-Viertels. Aber wie mag es gerochen haben? „Intensiv“, sagt Gahde. Vermutlich nach einer unangenehmen Melange aus Körpergerüchen, Essensdüften, Feuchtigkeit und Qualm vom Heizen.

Waren die Bewohner des Hauses Stavenort 16 trotzdem glücklich? „Sie werden vermutlich nicht genug Zeit gehabt haben, um darüber nachzudenken“, antwortet Stechmann. Sehr arbeitsintensiv sei ihr Leben gewesen. „Materielle Sorgen dürften sie nicht losgelassen haben.“

Dieses Bild vom Stavenort in Buxtehude entstand vor 1927, mehr ist nicht bekannt. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

Mit dem Ziel der Sanierung des Elendsviertels Stavenort hat die Stadt seit Mitte der 1920er Jahre baufällige Wohnhäuser zum Abbruch erworben. Aber erst 1991 wurde die Sanierung nach mehr als 60 Jahren abgeschlossen. Von den ehemals 26 Häusern des 17. bis 19. Jahrhunderts stehen heute nur noch sechs.

Eines davon ist das Gebäude Stavenort 16. Der Heimat- und Geschichtsverein hat es 1986 erworben. Seit 1993 befindet sich eine Kunstschule darin. Während der Bauzeit bleibt sie geöffnet.

Regenwasser, das sich staut, verursacht Schäden

Voraussichtlich in zwei Monaten werden die Bauarbeiten nach Angaben des Heimat- und Geschichtsvereins abgeschlossen sein. Handwerker erneuern defekte Fachwerkhölzer und Gefache.

Bei der Sanierung des Hauses Stavenort 16 tauscht ein Mitarbeiter der Firma Peters die sogenannte Schwelle (unterster Querbalken unmittelbar auf dem Sockel) aus. Foto: Stechmann

Auf der Seite des Stavenorts sei die Schwelle, der unterste Querbalken unmittelbar auf dem Sockel, erheblich beschädigt. Spritzwasser habe den Schaden verursacht, verstärkt von Niederschlagswasser, das sich auf dem Platz Stavenort staut.

35.000 Euro werden die Sanierungsarbeiten laut dem Heimat- und Geschichtsverein voraussichtlich kosten.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.