TWo die Hakenkreuzflaggen wehten: Auf den Spuren von Buxtehudes dunkler NS-Vergangenheit

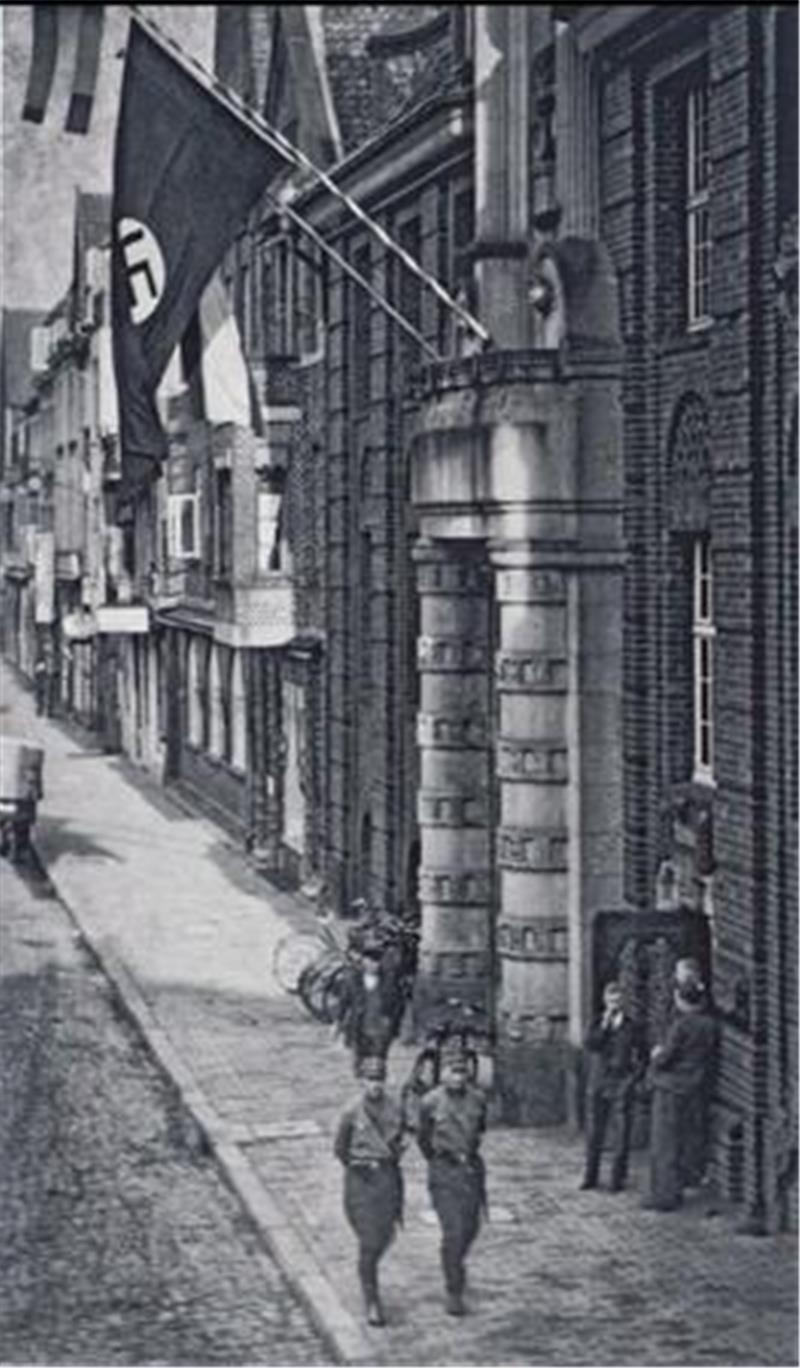

In den 30er Jahren wehen in der Langen Straße Hakenkreuz-Flaggen. Foto: Tageblatt-Archiv

Buxtehudes NS-Zeit lang lange im Dunkeln. Jetzt hat die Hansestadt sie aufarbeiten lassen. Das Interesse ist groß: 50 Teilnehmer begaben sich mit den Historikern Norbert Fischer und Wolfgang Schilling auf Spurensuche in der Hansestadt.

Buxtehude. Der Stadtrundgang beginnt am Geschwister-Scholl-Platz, der früher Wikingerplatz hieß. Das Freizeithaus war früher das Hitlerjugend-Heim, ein Prestigeprojekt des Bürgermeisters Eduard Großheim.

Der warb für den 1938 begonnenen Bau mit Hochdruck Spenden ein - zum Beispiel von der Nudelfabrik Birkel, die sich 1936 südlich des Bahnhofs angesiedelt hatte.

Zum Sportfest marschiert die Jugend im Gleichschritt

1940, schon mitten im Krieg, wurde die Einweihung mit einem großen Sportfest gefeiert. Hier und auf vielen Bildern dieser Zeit ist die Buxtehuder Jugend bei Aufmärschen zu sehen, sagt Norbert Fischer: sportlich, im Gleichschritt, wie es dem nationalsozialistischen Ideal entsprach.

Seit Juli 2021 arbeitet der freie Historiker Prof. Dr. Norbert Fischer, der an der Universität Hamburg lehrt, an seiner Studie über die Jahre des Nationalsozialismus in Buxtehude, unterstützt von Wolfgang Schilling, der sich im Stadtarchiv vor allem mit der Geschichte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen beschäftigt.

Warum ist diese Zeit nicht schon viel früher aufgearbeitet worden? Am Archivmaterial lag es nicht. Das war reichhaltig, sagt Fischer. Doch nach dem Krieg wurde das Stadtarchiv ehrenamtlich von Johannes Langelüddecke geführt, der selbst ein strammer Nazi gewesen war und das Thema aussparte.

Die Hitlerjugend (HJ) steht Spalier vor dem HJ-Heim. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

Warum Buxtehudes NS-Zeit so lange im Dunkeln blieb

So hielt es auch Dr. Margarete Schindler, die das Archiv 1966 bis 1990 leitete. Ihr Nachfolger Dr. Bernd Utermöhlen, Stadtarchivar bis 2018, bearbeitete Einzelthemen, räumt aber ein, dass eine umfassende Studie über die NS-Zeit auch ihm nicht gelang.

Er lobt seine Nachfolgerin Dr. Eva Drechsler, die glasklar befand: „Neben dem Alltagsgeschäft ist das nicht zu schaffen.“ Und schließlich waren im Rat auch die politischen Mehrheiten da, um Mittel bereitzustellen und die Aufgabe auszuschreiben.

Bezüge zum Nationalsozialismus gab es in der Stadt schon lange vor 1933, sagt Fischer. Einer davon ist der einer Buxtehuderin zu Adolf Hitler: Margarete Winter, eine geborene Wachenfeld, Tochter des gleichnamigen Lederfabrikanten und Witwe des Papierfabrikanten Otto Asmus Winter, hatte ein Ferienhaus am Obersalzberg, wo sie mit Tochter Anna Lisa gern Bergluft schnupperte.

Die Fabrikantengattin, die Hitler ihr Haus verkaufte

Auch Hitler mochte die Gegend und mietete das Haus Wachenfeld gegen Ende der 1920er Jahre von ihnen. Nach der Machtergreifung 1933 verkauften sie es ihm, und er baute es zu seiner Zweitresidenz aus: dem Berghof, wo Hitler-Freundin Eva Braun Hausherrin wurde.

Eine gute Freundin der Winter-Frauen war eine Lehrerin: Else Bütemeister. Wie an der nächsten Station, dem Schild Konopkastraße, zu erfahren ist, arbeitete sie am von Willy Konopka gegründeten Reform-Realgymnasium, dem Vorläufer der heutigen Halepaghen-Schule.

Konopka und seine Anhänger gerieten bald in Streit mit dem nationalsozialistisch gesinnten Teil der Lehrerschaft, zu dem auch Else Bütemeister zählte. Die Schulleitung wurde noch 1933 an ein NSDAP-Mitglied vergeben, Konopka degradiert und nach Otterndorf versetzt.

Samtgemeindearchiv

Historische Dokumente aus dem Leben des Lehrers Friedrich Hillmann

Brutale Machtübernahme in Buxtehude

In Buxtehude gelang die Machtübernahme nur mit Gewalt. Das war nicht in allen Städten so, berichtet Fischer vor dem alten Rathaus. Am 30. März 1933 besetzten die Nazis es und setzten Bürgermeister Johannes Krancke ab.

Kommunisten und Sozialdemokraten wurden festgenommen, verhört, misshandelt - unter ihnen Senator Wilhelm Geerken (SPD), der später Buxtehudes erster Bürgermeister nach dem Krieg wurde.

Am 31. März 1933 zogen die neuen Machthaber, geleitet von der marschierenden SA, zur konstituierenden Sitzung ins Rathaus ein.

Die SA patrouilliert vor dem Buxtehuder Rathaus. Foto: Tageblatt-Archiv

Buxtehuder Kommunisten arbeiten im Untergrund und fliegen 1934 auf

Am längsten leisteten die Kommunisten Widerstand, berichtet Norbert Fischer am Stavenort. Einer von ihnen war der Zimmermann Rudolf Welskopf, zuletzt ansässig am Stavenort 5. Es ist nicht das gleiche Haus, aber die heutige Adresse des Stadtarchivs, wo eine Gedenktafel an Welskopf erinnert, dessen Widerstandszelle im Untergrund arbeitete.

1934 flog sie auf und mit ihr mindestens 200 Menschen aus dem Süderelberaum, mehr als 20 davon aus Buxtehude und Umland.

Im Hochverratsprozess wurden sie zu langen Haftstrafen verurteilt.

Welskopf kam später ins KZ Buchenwald. Dank der Hilfe einer mutigen Frau konnte er fliehen: Liselotte Welskopf-Henrich verarbeitete ihre Geschichte später in dem Buch „Jan und Jutta“. Sie heirateten, bekamen einen Sohn und lebten in der DDR, wo sie eine bekannte Schriftstellerin wurde.

Zeitgeschichte

T Lehrer im Kreis Stade bespitzelt und mit Berufsverbot belegt

Gab es jüdische Opfer?

Hinweise auf jüdische Opfer des Nationalsozialismus haben die Historiker nicht gefunden. Die wenigen Juden aus dem damals mit 7000 Einwohnern noch kleinen Buxtehude waren schon vor 1933 in Großstädte gezogen, wo das Klima liberaler war, erklärt Fischer. Ein Stolperstein zum Gedenken an ein NS-Opfer könnte aber in der Parkstraße verlegt werden.

Hier lebte Dorotea „Dorchen“ Schulz. Wegen einer psychischen Erkrankung in die Lüneburger Anstalten eingeliefert, wurde sie 1935 zwangssterilisiert. Ihr wurde immer wieder gestattet, Zeit zu Hause zu verbringen, wo ihre Mutter sie pflegte. Doch als die Mutter 1941 starb, war ihr Schicksal besiegelt.

Nazi-Arzt besiegelt Dorchen Schulz‘ Schicksal

Das geschah durch das Gutachten eines Mannes, der ebenfalls in der Parkstraße lebte: Dr. Hans Wüsthoff, Arzt und NSDAP-Funktionär. Eine Buxtehuderin nahm Dorchen Schulz zwar in Pflege, doch auf Anordnung des Bürgermeisters wurde sie wieder nach Lüneburg und von dort in eine Tötungsanstalt gebracht, wo sich 1943 ihre Spur verliert.

Im Bollweg gibt Wolfgang Schilling Einblick in die Geschichte der Herberge zur Heimat. Heute ein Wohnhaus, war sie ursprünglich ein von der Diakonie geführtes Heim für Obdachlose. Schon ab September 1939 wurde es aber zur Unterbringung von Kriegsgefangenen genutzt - erst Polen, später Franzosen, Belgier, Sowjetrussen und Italiener.

Wolfgang Schilling (Mitte) erklärt beim Stadtrundgang, wie aus der Herberge zur Heimat am Bollweg eine Unterkunft für Zwangsarbeiter wurde. Vorne im Bild eine historische Ansicht. Foto: Anping Richter

Wehrmacht lieh Gefangene aus - gegen Geld

Die Wehrmacht verdiente gut damit, die Gefangenen - laut Schilling „mindestens zwei- bis dreihundert“ - an landwirtschaftliche und andere Betriebe auszuleihen. Auch viele zivile Arbeiterinnen und Arbeiter kamen - anfangs teils freiwillig, spätestens ab 1942 ausschließlich unter Zwang nach Buxtehude. 1300 von ihnen sind namentlich bekannt.

Die meisten kamen auf Höfen unter, und wie es ihnen erging, hing stark davon ab, bei wem sie landeten. Ihr Alltag war hart und wurde durch strengste Regularien und Verbote erschwert. Freundschaftlicher Umgang oder gar Liebesbeziehungen mit Deutschen waren verboten, doch auch so etwas gab es in Buxtehude. Für die Fremdarbeiter stand darauf Todesstrafe, und sie wurde vollzogen.

Mit dem Stadtrundgang, zu dem die Omas gegen Rechts im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus eingeladen hatten, haben die Historiker Fischer und Schilling einen ersten Einblick in ihre Studie zur Buxtehuder NS-Zeit gegeben. Sie umfasst etwa 300 Seiten und etwa 80 Seiten historische Fotografien. Einen Drucktermin zu bekommen, ist zurzeit nicht einfach, doch spätestens im Herbst soll ihr Buch erscheinen. Weitere Stadtrundgänge soll es schon bald geben.

Norbert Fischer mit Teilnehmern des historischen Stadtrundgangs vor dem früheren HJ-Heim, dem heutigen Jugendfreizeithaus. Foto: Anping Richter