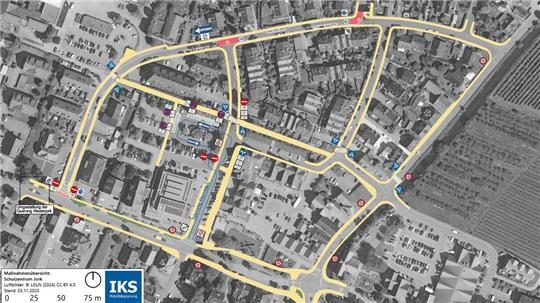

THahnöfersand-Deal mit Hamburg: Altländer fürchten negative Folgen

Blick auf Hahnöfersand: Links sind das Gefängnis und der Hafen zu sehen, rechts der Schafstall des Deichverbandes. Oberhalb der Borsteler Binnenelbe sind die Schallen und die K39 zu sehen. Foto: Martin Elsen

Im Alten Land könnte ein umstrittener Deal mit Hamburg die Obst- und Wohngebiete gefährden. Das machte ein Schlagabtausch im Bauausschuss deutlich. Darum geht es konkret.

Jork. Im Jorker Planungsausschuss hat der Entwurf des Bebauungsplans Hahnöfersand eine weitere Hürde genommen. Die Politiker setzten eine wichtige Änderung durch. Für diese hatten sich vor und in der Sitzung unter anderem FDP-Chef Peter Rolker, aber auch Obstbauern und Hauseigentümer aus Jork, Borstel, Ladekop, Estebrügge, Westmoorende und Königreich in der Einwohnerfragestunde stark gemacht.

Verschlickung der Elbe wird zum Problem für Obstbauern

Der Protest: Die Borsteler Binnenelbe leidet unter Verschlickung. Seit der Elbvertiefung von 1999 ist das Unterwassergebirge um 70 Zentimeter gewachsen. Jedes Jahr kommen 15.000 Kubikmeter hinzu. Das Speichervolumen verringert sich stetig. Mittlerweile fehlen 600.000 Kubikmeter. Aktuell können bei Starkregen nur noch 400.000 Kubikmeter aufgenommen werden. Das entspricht einer Niederschlagshöhe von 20 Millimetern. „Das ist ein unhaltbarer Zustand“, so Rolker.

Obstbauer Peter zum Felde mahnt in der Einwohnerfragestunde die Ausbaggerung der Binnenelbe und die Umlagerung von deichbaufähigem Klei und Schlick auf Hahnöfersand an. Foto: Vasel

Obstbauer Peter zum Felde aus Borstel klagt: „Weihnachten 2023 wären wir fast abgesoffen.“ Starkregen werde klimawandelbedingt zunehmen. Sie hätten seinerzeit Wasser auf ihren Plantagen zwischengespeichert und Schäden in Kauf genommen. Keller standen unter Wasser. Die Krux: Bei häufiger auftretenden Sturmfluten und höheren Wasserständen könne das Oberflächenwasser nicht einfach über die Siele in die Elbe abgelassen werden.

Die Gefahr von Überflutungen und Rückstau in Wohngebieten und Obstplantagen steige. „Wir müssen die Pufferkapazität wieder erhöhen“, mahnte Rolker. Die Ausbaggerung der Binnenelbe sei unumgänglich. Das mahnte auch Bernd Sänger vom Hafenverein Borstel an.

Hafen-Wettern und Borsteler Binnenelbe sind ein wichtiger Wasserspeicher. Foto: Vasel

Die Verschlickung „bedroht außerdem die Existenz vieler Obstbaubetriebe“, so Peter zum Felde. 3000 Hektar hängen am System. Sie holen ihr Wasser für die Frostschutzberegnung und für die klimatisierende Beregnung im Sommer (Sonnenbrand-Gefahr) aus der Binnenelbe.

Ohne ausreichend Wasser könne im Einzugsgebiet in einer Nacht eine Apfelernte im Wert von 50 Millionen Euro zerstört werden. Nach fünf bis sechs Beregnungsnächten sei der Wasserspeicher Binnenelbe leer. Der könne nur aufgefüllt werden, wenn salzarmes Wasser über das Siel Ost aus der Elbe nachfließen kann. Doch die Brackwasserzone wandere immer wieder elbaufwärts, so Tewes Quast (CDU).

Kleiboden aus der Elbe soll nach Hahnöfersand

Der Vorschlag: Die Liberalen forderten, 20 Hektar auf Hahnöfersand als Kleilager auszuweisen, um das Speichervolumen zu erhöhen. 400.000 Kubikmeter deichbaufähiger Kleiboden aus Binnenelbe und Hafen könnten hier lagern, trocknen und reifen. Die Untere Naturschutzbehörde habe ihr Okay in Aussicht gestellt. Weitere 200.000 Kubikmeter Schlick müssten raus. Der sollte in Kleireife-Pütten auf der verschlickten Ex-Wattfläche vor der Gefängnisinsel gepumpt werden.

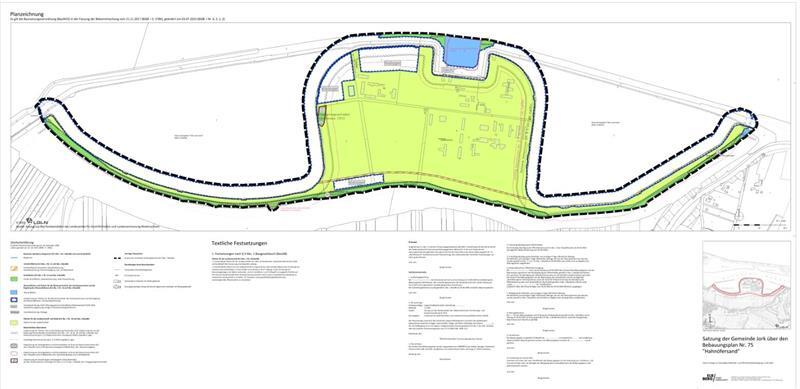

Blick auf den Entwurf des Bebauungsplans Hahnöfersand. Foto: Gemeinde Jork

Rolker wollte den Bebauungsplan stoppen. Statt Öko-Ausgleich mit Feldlerchen für Wohn- und Gefängnisbau in Hamburg, müssten große Flächen für die Kleilagerung vorgesehen werden. Er forderte mindestens 20 Hektar. Altländer Interessen müssten absoluten Vorrang haben. Allein auf Hahnöfersand sei Platz für das Baggergut, denn Obstbauflächen seien zu wertvoll.

Zähe Verhandlungen mit der Stadt Hamburg

Der Kompromiss: Doch es gibt zwei Probleme. Bis zu 18 Millionen Euro würde allein das aufwendigere Kleibaggern kosten. Die Gewässer gehören dem Unterhaltungsverband Altes Land. Der hat kein Geld. Bund und Land wollen sich bislang nicht engagieren. Der Deichverband würden den Klei nehmen, doch förderfähig durch das Land sind bislang nur bis 17 Euro pro Kubikmeter.

Die Mehrheit aus BVJ, SPD, CDU und Grüne wollte den unterschriftsreifen Vertrag mit dem Hamburger Senat nicht gefährden. Dieser soll den ungestörten Deichbau trotz Feldlerchen-Biotop durch Vergrämung sichern, aber auch Kleilagerstätten und Schafstallnutzung des Deichverbands und naturverträglichen Tourismus (Radweg und Info-Schutzhütten) ermöglichen.

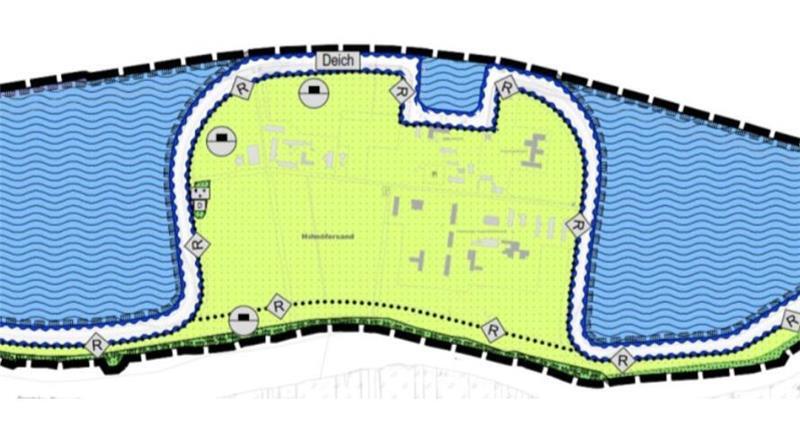

Blick auf den geänderten Flächennutzungsplan im Bereich Hahnöfersand mit Symbolen für Kleilager, Deichflächen und Radweg. Foto: Gemeinde Jork

Mehr habe die Freie und Hansestadt als Inseleigentümerin dem Deichverband, der Gemeinde Jork und dem Kreis Stade „in mehr als zähen Verhandlungen“ nicht zugestehen wollen, so Verwaltungsvize Arne Krüger. Die Hamburger wollen das Gefängnis im Sommer 2027 schließen, abreißen und die Insel in ein Feldlerchen-Paradies verwandeln. Der neue B-Plan-Entwurf spiegelt den Vertrag wider.

Forderung nach Erhöhung der Deiche

Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts macht deutlich, dass er die 6,5 Hektar großen Kleilager des B-Plans „händeringend“ benötige. Klei soll über den Hafen in Jork-Neuenschleuse und die Treibselräumwege außendeichs, nicht aber über die K39 transportiert werden.

Das Material müsse zwei Jahre liegen. 300.000 Kubikmeter könnten hier ohne Grundbruchgefahr lagern, das Lager in der Bauphase immer wieder aufgefüllt werden. Nach Hinterbrack (2026) soll jetzt der Elbdeich auf Hahnöfersand erhöht werden. Insgesamt würden 700.000 Kubikmeter für den Deichbau zwischen Cranz und Lühe-Sperrwerk benötigt.

Es gelang Rolker, die Forderung nach Ausbaggerung zur Sicherung vor Überflutungen durch Niederschlagswasser und der damit verbundenen Schaffung von „ausreichend“ Lagerfläche auf Hahnöfersand im B-Plan-Text unterzubringen. Im März soll es einen Binnenelbe-Gipfel mit Behörden und Verbänden geben.