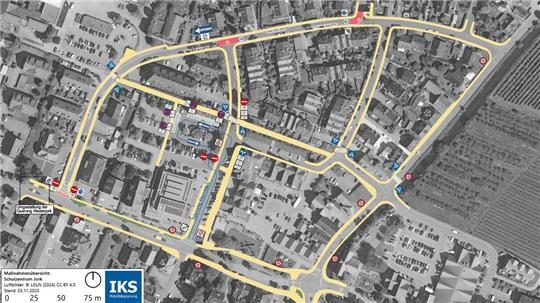

TWie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte

Der Sohn des in Jork-Borstel geborenen kommunistischen Widerstandskämpfers Rudolf Welskopf, Dr. Rudolf Welskopf aus Berlin, war im Rahmen des Projekts „Auf den Spuren des Nationalsozialismus in Jork und Umgebung“ zu Gast in der Oberschule. Foto: Vasel

Er stammte aus Borstel, lebte in Buxtehude und agierte als Widerstandskämpfer während der NS-Machtergreifung: Rudolf Welskopf. Dessen Sohn berichtet über eine filmreife Flucht und traumatische Erlebnisse.

Jork. In Buxtehude erinnern heute eine Straße und eine Gedenktafel an den Widerstandskämpfer Rudolf Welskopf. In der Gemeinde Jork gibt es bislang keinen Hinweis auf den Kommunisten, der 1902 in Borstel auf die Welt kam. Er gehörte zu den wenigen Buxtehudern, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 überhaupt noch Widerstand leisteten.

In der Jorker Schul- und Gemeindebücherei fehlte bislang auch der Roman „Jutta und Jan“, mit dem seine Lebensretterin Liselotte Welskopf-Henrich ihrer Geschichte 1954 ein literarisches Denkmal setzte. Bei seinem Besuch in Jork übergab der gemeinsame Sohn der beiden, der 1948 geborene Dr. Rudolf Welskopf, den Schülern Anastacia Knop und Abdullah Saracan ein erstes Exemplar. Es sei das erste Mal, dass er die Geschichte in Jork erzähle - auf Einladung der NS-Projektgruppe der Oberschule.

Welskopf musste als Kind auf Bauernhöfen arbeiten

Nach 1945 habe sein Vater nie wieder einen Fuß ins Alte Land oder in die Stadt Buxtehude gesetzt, „seine Erinnerungen waren nicht schön“. Die Familie war arm. Der Landarbeiter-Sohn musste bereits als Zehnjähriger auf Bauernhöfen im Alten Land arbeiten. Diese frühe Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit prägte ihn und bestimmte sein späteres Leben.

Sein Vater habe „unter Flashbacks gelitten“. Immer wieder seien nachts die traumatischen Erinnerungen an Verfolgung und Haft in der Nazi-Zeit in ihm hochgekommen. In Buxtehude hätte er auf Menschen treffen können, die ihn seinerzeit verfolgt hatten - denn viele Nazis waren wieder in Amt und Würden. Welskopf litt sein Leben lang an Angst vor Schäferhunden.

Sein Sohn mahnt: Wehret den Anfängen

Dr. Welskopf hält die Erinnerung an seine Eltern hoch. Dass viele Menschen immer noch nicht die Lehren aus der Geschichte gezogen hätten, erfülle ihn mit Sorge. Er verweist auf den Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke und dessen völkisches Gedankengut. Sein Vater habe früh erkannt, dass Hitler Deutschland in den Abgrund und Krieg führen würde. Die Brüder von Welskopf senior waren dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen.

„Nie wieder ist jetzt“, sagt der Sohn. Es gelte Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Dass der demokratische Sozialismus in der DDR nicht funktioniert habe und diese zu einer Art von Diktatur wurde, habe seinem Vater „sehr weh getan“. Die Stasi überwachte Welskopf bis zum seinem Tod am 17. Januar 1979 in Ost-Berlin.

Schüler interviewten Dr. Rudolf Welskopf in der Bücherei des Schulzentrums. Foto: Vasel

Dass die Geschichte seiner Eltern noch nicht verfilmt worden ist, verwundert den Berliner. Insbesondere die Flucht aus dem KZ sei hollywoodreif. Bereits als junger Zimmermann fiel Welskopf als Kämpfer für Gerechtigkeit auf. Nach den Wanderjahren ließ er sich 1925 in Buxtehude nieder. Er heiratete das Hausmädchen Alma und trat SPD und Reichsbanner bei. Beim Republikschutzbund schlug er die Pauke. Sein Ziel: Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter zu verbessern.

1929 bezog die Familie ihr selbst gebautes Haus in der Ludwigstraße in Buxtehude. Welskopf trat zur KPD über. Nur ihr traute er einen erfolgreichen Kampf gegen den Faschismus zu. In der Wirtschaftskrise verlor er seine Arbeit, 1932 auch das Haus. Ein Jahr später musste die Familie ausziehen und landete am Stavenort. Die Nazis hatten ihn im Visier. Für sie war er bereits vor 1933 ein Feind.

Im Haus Stavenort 5 in Buxtehude wohnte der Zimmermann Rudolf Welskopf im Jahr 1934. Foto: Stadtarchiv

Demonstrationen vor Buxtehuder Fabriken

Nach der Machtergreifung demonstrierte Welskopf mit Arbeitern vor Buxtehuder Fabriken und hoffte vergeblich auf einen Generalstreik. Im März 1933 landete er in Schutzhaft. Nach der Freilassung baute er ab Mai eine Untergrundorganisation der KPD in Buxtehude auf. Der harte Kern druckte und verteilte heimlich Flugblätter und eine Zeitung, sie unterstützten die in Not geratenen Familien der Inhaftierten.

Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) beobachtete Welskopf. Bei der Volksabstimmung am 19. August 1934 über die Vereinigung der Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten auf den Führer Adolf Hitler stimmten rund 800 Buxtehuder mit Nein. Im Jahr zuvor waren es lediglich 400 gewesen. Tags darauf gab es eine Razzia. Der für Buxtehude zuständige Kurier der kommunistischen Zeitung wurde verhaftet, verhört und misshandelt. Er packte unter Folter aus, die Verschwörer flogen auf. 25 Männer und eine Frau, die 18-jährige Auguste Schammer aus Horneburg, wurden festgenommen. Julius Hey aus Königreich starb mit 46 Jahren in der Zelle in Stade. Laut NS-Akten war es Selbstmord.

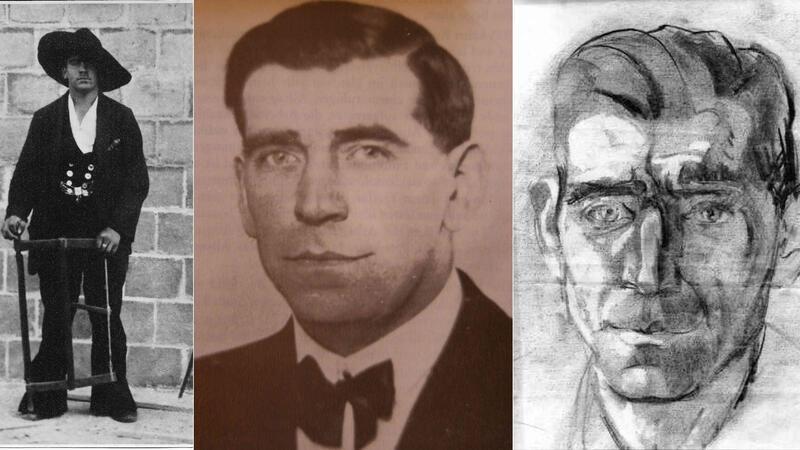

Beim SPD-nahen Reichbanner schlug der spätere Kommunist Rudolf Welskopf die Pauke. Foto: Stadtarchiv/Gustav Oben

Wegen Hochverrats verurteilt

Es kam zum sogenannten Buxtehuder Hochverratsprozess. „Das Gericht hat nicht zu sühnen, sondern auch auszumerzen“, plädierte der Staatsanwalt im März 1935 vor dem in Stade tagenden Berliner Kammergericht. Welskopf nahm alle Schuld auf sich. Er wurde zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, die höchste Strafe des Verfahrens.

1936 brach Welskopf mit zwei Genossen aus dem Gefängnis aus und suchte bei einem alten Weggefährten in Buxtehude Unterschlupf. Sie wollten nach Spanien, um sich den Internationalen Brigaden im Kampf gegen den von Hitler unterstützten faschistischen Diktator Franco anzuschließen, so sein Sohn. Doch sie wurden vom Ex-Genossen Hein Henne verraten. Welskopf bekam zehn Monate Zusatzstrafe.

Zimmermann, Widerstandskämpfer und Reichsbahner: Rudolf Welskopf (geboren am 26. August 1902 in Borstel, gestorben am 17. Januar 1979 in Ost-Berlin). Foto: Stadtarchiv

Nach Verbüßung der Haft in Celle und Hannover kam er nicht frei. Die Nazis steckten ihn 1940 in das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin. Dort arbeitete er als Zimmermann. Immer wieder fielen Häftlinge den Gewaltexzessen der SS-Wachmänner zum Opfer. Welskopf gelang es, ein selbst gebautes Radio zu verstecken. Für die Nazis blieb er ein gefährlicher „Volksfeind“. Als Handwerker kam er ins Außenlager Lichterfelde. Die Rechtsanwaltstochter Dr. Liselotte Henrich aus Charlottenburg, Referentin beim Statistischen Reichsamt Berlin, unterstützte die Häftlinge aus den Arbeitskolonnen mit Lebensmitteln, über sie lief auch Briefverkehr mit Angehörigen. Sie hatte sich ab 1938 gegen die NS-Diktatur gestellt. „Sie war eine mutige Frau“, sagt ihr Sohn.

Filmreife Flucht aus dem KZ-Außenlager

Es entwickelte sich eine Brieffreundschaft. Schließlich organisierte sie Welskopfs Flucht vom 27. Juli 1944. Sie hatte ihm eine Schlossermontur besorgt. Die SS hatte ihn wegen des Verbreitens von Nachrichten durch Abhören alliierter Radiosender auf dem Kieker. Henrich versteckte ihn bis zum Kriegsende.

1946 - nach der Scheidung von Alma - heiratete Welskopf seine Retterin. Kurzzeitig leitete er nach der Besetzung Berlins durch die Rote Armee die Polizei und das Amt Charlottenburg. Beide gingen 1947 in den Osten, die antifaschistische DDR war für sie der bessere Staat. Sie gründen einen Baustoffhandel, der später vergesellschaftet wurde. Sie bekamen einen Sohn: Rudolf.

Sein Vater wirkte bis zur Rente als Reichsbahn-Abteilungsleiter, seine Mutter als Althistorikerin an der Humboldt-Universität. Auch im Westen wurde sie durch die Verfilmung ihrer Jugendbücher „Die Söhne der Großen Bärin“ bekannt. Sie unterstützte das American Indian Movement, auf ihren US-Reisen wurde sie vom FBI beobachtet. Die Lakota-Tashina verliehen ihr - aufgrund der kulturhistorisch richtigen Darstellung der Indianer - den Ehrennamen „Schutzdecke“.

Die Schüler wollen Welskopf in der Ausstellung ihrer Geschichtswerkstatt zur NS-Zeit würdigen. Diese wird am 28. Mai, 12 Uhr, im Museum Altes Land eröffnet. Die Ergebnisse ihrer Recherchen sind bis zum 16. Juni zu sehen.

.

Dr. Rudolf Welskopf schenkt der Schulbücherei ein Exemplar von „Jan und Jutta“, Abdullah Saracan und Anastacia Knop nehmen es stellvertretend in Empfang. Foto: Vasel

In ihrem Roman „Jan und Jutta“ schrieb Welskopf-Henrich über ihren Mann: „Sein Handeln, sein Denken, seine knappen Worte entsprachen sich und waren immer ohne Umschweife auf das Wesentliche gerichtet. Er war aus einem Guss, er besaß die Unbeugsamkeit des Charakters, die den Menschen in den Zeiten der Gefahr zum Helden macht.“