TArchäologen sind der mächtigen Sachsen-Fürstin von Assel auf der Spur

Forscherteam: Christina Peek, Daniel Nösler, Saryn Schlotfeldt und Katrin Struckmeyer sind der Fürstin von Assel auf der Spur (von links). Foto: Vasel

Vor mehr als 1600 Jahren war Assel das Venedig des Nordens. Die Fürstin der Sachsen war mächtig. Davon zeugen ihre prächtigen Grabbeigaben.

Assel. An einem der unzähligen Priele in Assel lag einst ein bedeutender Handelsplatz der Sachsen. Über Nebengewässer steuerten Händler mit ihren Schiffen den Hafen über Nordsee und Elbe an. Der Wasserweg war eine der wichtigsten Im- und Exportrouten der Germanen.

Der Austausch mit dem Römischen Reich war eng. Der Handel boomte. Viele Germanen dienten unter dem römischen Adler als Söldner. Unter Kaiser August hatten die Römer bekanntlich vor mehr als 2000 Jahren den Versuch aufgegeben, die Elbe zum Grenzfluss zu machen.

Kerbschnittverziertes Goldblech einer Fibel. Foto: Christina Kohnen/Kreisarchäologie

„Wäre die Geschichte anders verlaufen, hätten wir heute an der Elbe durch die Ruinen von Amphitheatern laufen können. Oder, wie in Xanten am Rhein, Touristen mit einem archäologischen Freilichtmuseum nach Kehdingen locken können“, sagt der Stader Kreisarchäologe Daniel Nösler augenzwinkernd.

Doch prächtige Bauten aus Marmor und Ziegeln wie in Köln standen deshalb in Assel nicht. Die Elbgermanen hausten auf einer bis zu 1,50 Meter hohen Wurt in verrauchten hölzernen Wohnstallhäusern. Die aufgeschütteten Hügel hatten die Germanen zum Schutz vor den Sturmfluten in Handarbeit angelegt.

Germanen hausten auf einer Wurt

Ebbe und Flut bestimmten in einer amphibischen Landschaft den Tag. „Dort bewohnt ein beklagenswertes Volk hohe Erdhügel, die mit den Händen nach dem Maß der höchsten Flut errichtet sind.

In ihren Hütten gleichen sie Seefahrern, wenn das Wasser das sie umgebende Land bedeckt, und Schiffbrüchigen, wenn es zurückgewichen“, schrieb der römische Chronist Plinius hämisch über sie.

Was die Ur-Asseler über Römer dachten, ist nicht bekannt. Doch die Wissenschaft ist heute überzeugt: Die Sachsen im heutigen Kehdingen lebten nicht hinter dem Mond.

So sind sich Archäologin Dr. Saryn Schlotfeldt vom Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven und Nösler einig: Es handelt sich bei dem 20 Hektar großen Fundplatz in Assel-Ritsch „um einen der bedeutendsten Plätze im kaiser- und völkerwanderungszeitlichen Handels- und Kommunikationssystem im Norden“.

Ringwallanlage

T Kreisarchäologe: Das „Stonehenge“ der Stader Geest stand in Oersdorf

Sachsen trauern um ihre junge Fürstin

Was die Archäologen ebenfalls fasziniert: Als die nicht einmal 30 Jahre alte Fürstin der Sachsen vor 1600 Jahren die Reise ins Jenseits antrat, bestatteten die Germanen sie mit prächtigen Schmuck- und Grabbeigaben in ihrer besten Kleidung.

Diese Bernsteinkette trug die Fürstin von Assel Foto: Rolf Kiepe/NIhK

Um ihren Hals trug die Fürstin eine Kette aus aufgefädelten 220 Bernstein- und Glasperlen mit Silberperlen als Abstandshaltern und großen Anhängern. Diese Bernsteinklunker „sind einzigartig, es sind die größten Europas“. Ähnliche Stücke - etwa aus Dänemark - sind deutlich kleiner.

Imposanter Fingerring der Fürstin von Assel aus Gold. Foto: Christina Kohnen

Das Körpergrab sticht auf dem Gräberfeld durch seine West-Ost-Ausrichtung hervor - die Fürstin blickte in den Sonnenaufgang. Eigentlich waren bei den Germanen vor allem Brandgräber üblich.

Doch die Fürstin von Assel ließ sich - als kleine Kaiserin von Kehdingen - nach römischer Sitte unter die Erde bringen. Das unterstreicht ihre Bedeutung in der damaligen Gesellschaft.

„Sie gehörte zu Beginn des 5. Jahrhunderts zur Elite der Elbgermanen“, bringt es Nösler auf den Punkt. Er und seine Kollegin sind begeistert: Das Grab der Fürstin von Assel „ist eines der herausragendsten im Bereich zwischen den Niederlanden und Dänemark“. Doch dazu später mehr.

Kerbschnittverziertes Goldblech. Foto: Christina Kohnen

Im 5. Jahrhundert nach Christus ging das Venedig des Nordens jedenfalls unter. Die Altsachsen wanderten mit Sack und Pack aus und rissen sich das einstmals römische Britannien unter den Nagel.

Fundort fiel der Ziegelproduktion zum Opfer

Leider haben die Vorgänger von Schlotfeldt und Nösler die Bedeutung des germanischen Handelsplatzes inklusive Gräberfeld in Kehdingen nicht erkannt.

Dieses römische Glasgefäß lag im Grab der Fürstin von Assel. Foto: Schwedenspeicher

Im 19. Jahrhundert holten Kehdinger auch in Ritsch und Drochtersen immer wieder unter anderem römische Münzen aus dem Boden; im Jahr 1854 sogar ein Schiff, das in sechs Metern Tiefe lag.

In Freiburg gab es einen weiteren, ähnlich bedeutenden Handelsort. Dort brummte das Geschäft bis zur Verlandung der Priele sogar noch bis ins 11. Jahrhundert, Stade und Hamburg traten in die Fußstapfen. Die stolzen Germanenhäfen gerieten in Vergessenheit.

Ein Denar mit dem Gesicht von Kaiser Domitian, römischer Kaiser von 81 bis 96 nach Christus, aus Assel-Ritsch. Foto: Kreisarchäologie

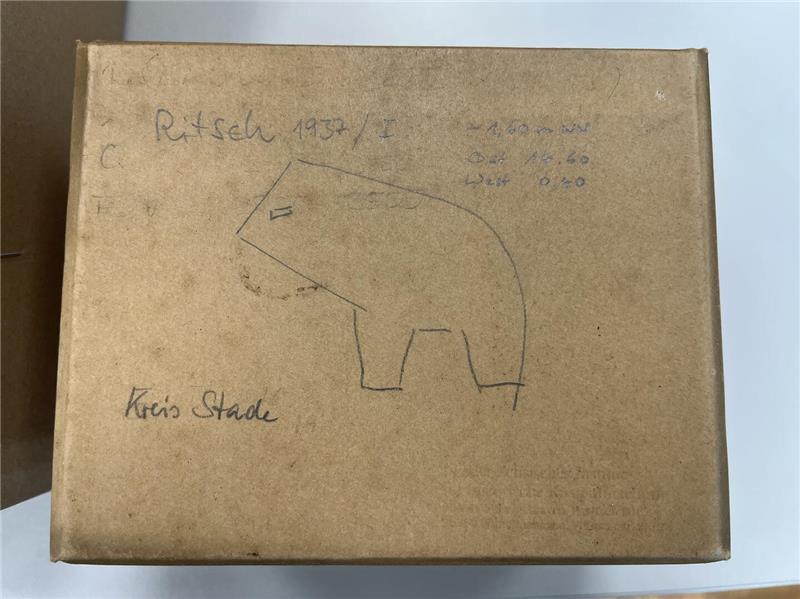

Erst im Jahr 1937 grub sich der deutsche Archäologe Werner Haarnagel (1907 - 1984) in den Untergrund des Hafenplatzes - zurück in die römische Kaiser- und Völkerwanderungszeit.

Im Auftrag der Provinzialstelle für Marschen- und Wurtenforschung - heute Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung - legte Haarnagel zwei Suchgräben an. Wichtige Funde sind im Zweiten Weltkrieg dem Bombenhagel zum Opfer gefallen, einige Glasplattendias von der Grabung blieben erhalten.

Grabgefäß aus Keramik. Foto: Kreisarchäologie

In den 1980er-Jahren wurde das Areal für die Kehdinger Klinker abgeziegelt. Der Hamburger Archäologe Helmut Ziegert (1934 - 2013) entdeckte Siedlungsreste, Gräber und Uferbefestigung, aber auch einen Einbaum in einem Hafen.

Mit der Radiokohlenstoffdatierung (C-Analyse) konnten die Holzpfähle datiert werden. Sie stammten aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Gruben, Spinnwirtel, Feuerstellen, Tondepot und Schlackereste aus der Eisenverhüttung zeigten, dass in Assel-Ritsch nicht nur Handel getrieben wurde.

Blick auf eine Fibel der Fürstin von Assel aus vergoldetem Silberblech mit Kerbschnittverzierung. Foto: Vasel

Sachsen waren auch Meister des Handwerks, Keramik und Metallgegenstände made in Kehdingen waren offenbar begehrt.

Auch Hausreste entdeckten die Ausgräber. Tonwürfel zeigten: Wie die Römer liebten auch die Sachsen im Barbaricum das Glücksspiel.

Die Keramik wurde überwiegend vor Ort gebrannt. Das konnte Katrin Struckmeyer vom Institut für historische Küstenforschung mit Hightech nachweisen.

Katrin Struckmeyer untersucht die Keramik: Mit Hightech kann sie nachweisen, woher der Ton stammt. Foto: Vasel

Funde lagen vergessen im Magazin

„Der Platz wurde vom 1. bis in das 5. Jahrhundert nach Christus genutzt“, sagt Nösler mit Verweis auf 500 Funde. Diese schlummerten Jahrzehnte in den Depots der Archäologen in Wilhelmshaven, Hannover und Agathenburg, bis sie Dr. Saryn Schlotfeldt und Nösler in die Hände fielen. Sie sind der erwähnten Fürstin mit ihren Kollegen auf der Spur.

In diesem Karton schlummerten die wenigen erhaltenen Funde der Grabung von 1937. Foto: Vasel

Bei der Betrachtung der Funde aus dem Grab der Fürstin (Grab 1) geraten die beiden ins Schwärmen. Im Grab lag ein gläserner römischer Nuppenbecher vom Rhein, wohl als Trunk für das Jenseits. Sie trug einen goldenen Ring am Finger.

Ihr Kleid aus feinster Schafwolle wurde durch prächtig verzierte Fibeln aus Bronze sowie Silber- und Goldblech zusammengehalten. Ihre Untertanen sorgten sich auch um ihre Frisur. Sie gaben ihrer Fürstin einen Knochenkamm mit einer Kreisaugenverzierung mit ins Totenreich.

Äußerst selten: Das rätselhafte Tiergefäß war vielleicht ein Kultgegenstand oder eine Geschirrbeigabe. Foto: Vasel

Auch ein äußerst seltenes Gefäß in der Gestalt eines Bären fand sich in Assel. Nösler vermutet, dass es ein Kultgegenstand war und bei religiösen Zeremonien zum Einsatz kam.

Statt eines Kopfes verfügte das zoomorphe, sprich tierähnliche Keramikgefäß über einen Verschluss. Ein ähnliches, vogelartiges Gefäß fand sich als Beigabe auf dem Sachsenfriedhof von Issendorf. Vielleicht war es auch nur Geschirr. Doch das Geheimnis des Bären nahm die Fürstin mit ins Grab.

Äußerst selten: Das rätselhafte Tiergefäß war vielleicht ein Kultgegenstand oder eine Geschirrbeigabe. Foto: Vasel

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.

Archäologie

T Reise in die Vergangenheit: So sah Horneburg 1632 aus

Bagger rollen an

T Darum stinkt es so gewaltig am Agathenburger Schloss

Weitere Themen

- Rom

- Römer

- Kreisarchäologie Stade

- Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven

- Elbgermanen

- Sachsen

- Fürstin von Assel

- Ritsch

- Gräberfeld

- Ausgrabung

- Elbe

- Germanen

- Römisches Reich

- Bernstein

- Gold

- Silber

- Bronze

- Perlen

- Schmuck

- Keramik

- Handelsplatz

- Wurt

- Priel

- Sturmflut

- Grab

- Gräberfeld

- Hafen

- Freiburg

- Stade

- Assel

- Stader Geschichte